基于改进Otsu的煤体CT图像阈值分割算法的研究

Research on threshold segmentation algorithm of coal CT images based on improved Otsu

-

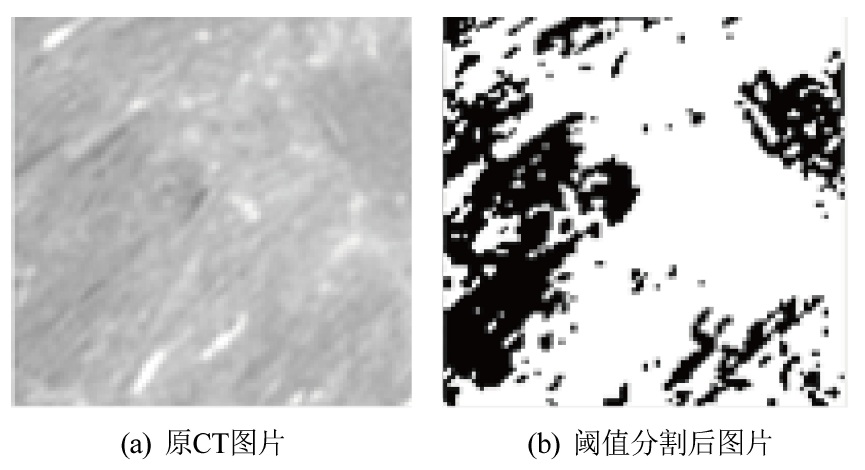

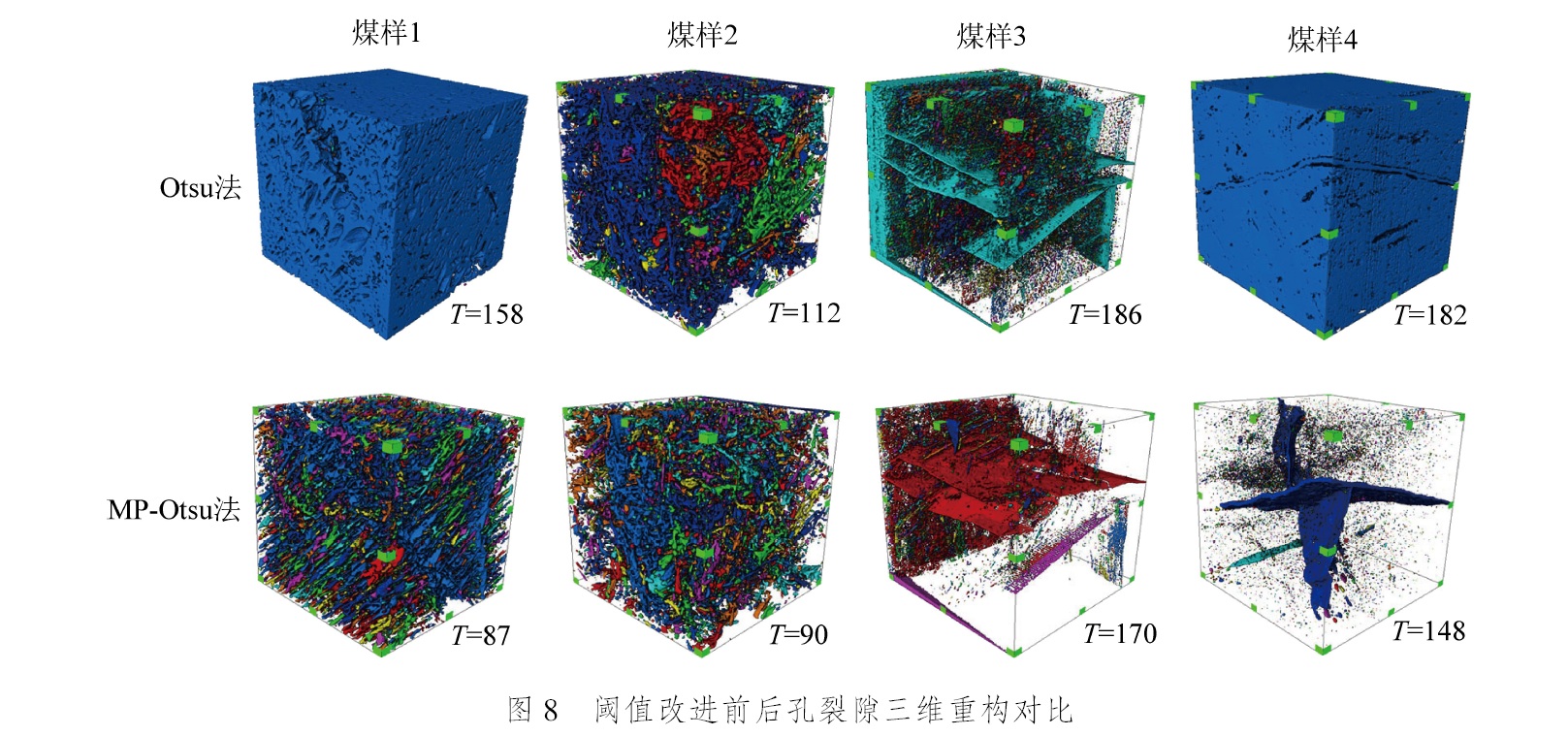

摘要: 煤体CT图像阈值选取的准确性对于三维重建的模型能否还原真实煤体结构至关重要。Otsu阈值分割法(简称Otsu法)对煤体CT图像中孔裂隙结构的过分割,使得三维重建的煤体模型与实际不符。为克服该缺陷,首先探究了Otsu法对煤体CT图像阈值分割失效的机理,并据此确定合适的权重因子修正Otsu最佳阈值选择公式,提出了一种改进的Otsu阈值分割法(MP-Otsu阈值分割法,简称MP-Otsu法)。最后利用MatLab软件检测MP-Otsu法对煤体CT图像的二维分割效果,同时利用Avizo软件对煤体孔裂隙结构进行三维重建并对比改进前后孔裂隙参数的变化。结果表明:煤体内部矿物含量与Otsu法确定的阈值两者之间呈正相关关系。煤体内部矿物组分的存在导致目标和背景区域方差差异大,低孔隙率导致煤体CT图像灰度分布直方图呈单峰分布且不能提供足够的方差信息,这些特征是Otsu法对煤体CT图像阈值分割失效的主要原因。MP-Otsu法引入矿物含量与Otsu阈值的拟合曲线斜率,目标在图像中所占的大致比例等3个权重因子改进Otsu阈值分割法,得到的二值图像与原图像高度契合,能够准确提取孔裂隙目标区域。三维重建的模型孔隙率和最大喉道尺寸与Otsu法相比分别下降了96.18%和80.07%,有效克服了Otsu法对煤体CT图像过分割的缺陷。此研究能为进一步探究与孔裂隙结构相关的煤体物理特性提供基础。Abstract: The accuracy of CT image threshold selection is very important for the 3D reconstruction model to restore the real coal structure. Excessive segmentation of pores and fractures in coal CT images by Otsu results in the model structure not conforming to the reality. To overcome this defect, we first explored the failure mechanism of Otsu method on coal CT images, and then a modified method, called MP-Otsu, was present. Finally, Matlab software was used to detect the 2D segmentation effect of MP-Otsu method on CT images. Meanwhile, Avizo software was used to carry out 3D reconstruction of coal pores and fractures and compared the changes of pores and fractures parameters before and after improvement. Results showed that the minerals in coal and the threshold determined by Otsu showed significant positive correlation. The variance of target and background was very different due to the existence of internal mineral components. What’s more, low porosity contributed to the unimodal distribution of CT images’ grayscale distribution histogram and cannot provide enough variance information. All these features of coal were reasons that Otsu failed to segment the CT images. The MP-Otsu method introduced three weight factors such as the fitting curve slope of mineral content and Otsu threshold and approximate proportion of the target in the image, to improve the Otsu threshold segmentation method. The binarization images obtained were highly consistent with the original images and could accurately segment the target area of pores and fractures. Compared with Otsu method, the porosity and maximum throat size of 3D reconstruction model were reduced by 96.18% and 80.07% respectively, which effectively overcame the defect of Otsu’s over segmentation of coal CT images. This study may contribute to further exploring the physical characteristics of coal related to pores and fractures

-

Keywords:

- MP-Otsu /

- threshold segmentation /

- coal CT images /

- mineral content /

- pores and fractures

-

0. 引 言

西部矿区已成为我国煤炭加工利用的主产区,煤炭开采引起水资源短缺、生态环境脆弱等特点严重制约了煤炭工业的发展[1-4],加之西部地区降雨量是蒸发量1/6这一现状,水资源保护问题已成为业界关注的重点[5-6]。为解决煤炭开发与水资源、生态环境保护问题,顾大钊院士团队创造性地提出了煤矿地下水库技术,并在神东矿区应用,极大地解决了矿区水资源保护与利用难题,同时保护了矿区生态环境,为西部缺水矿区水资源保护利用提供了技术引导[7-10]。随着煤矿地下水库技术的不断推广应用,其安全运行问题已成为保障煤矿地下水库为矿区水资源保护利用的关键[4, 11-12]。

针对煤矿地下水库安全问题,众多学者从实验室煤岩试样尺度到现场工程尺度开展了大量研究,重点围绕煤矿地下水库坝体稳定性、坝体结构及尺寸等开展了理论分析、模拟研究和工程验证[13-17]。前人通过室内试验分析了不同含水率作用下煤柱坝体强度损伤机理,并基于此对煤柱坝体尺寸进行了优化设计[18];提出了煤矿地下水库稳定性极限水头值计算方法[19];针对动载作用下地下水库坝体(人工+煤柱坝体)稳定性问题进行了研究,并制定了建设标准[11-12, 16-17];基于流固耦合数值计算,分析了浸水作用下煤柱稳定性,得到了煤柱损伤演化规律[20]。此外,也有很多学者针对煤柱稳定性进行了大量研究[21-27],为煤柱坝体的稳定性提供了基础,这些研究成果主要聚焦在煤柱尺寸、开采条件、浸水条件等作用下对煤柱稳定的影响,目的是为煤柱稳定性评价提供理论和工程依据;另外,部分学者从顶底板岩性条件、埋深、巷道稳定等角度出发[13, 28-32],利用理论分析、数值计算等方法研究了煤柱在上下煤层开采、动载等外部因素作用下变化规律[23, 33-34]。实际上,煤柱坝体稳定性问题是传统煤柱研究的延伸与拓展,其最大特点是在水库运行过程中受到多种外部因素(特别是储水过程中水平加载作用)的动态加载作用,因此前人对煤柱稳定的研究成果对于研究煤矿地下水库煤柱坝体稳定性问题具有重要的指导意义。但对于煤矿地下水库煤柱坝体而言,与传统煤柱稳定性问题研究成果最大的不同是其所在的外部环境,在地下水库抽注水过程中会受到顶部载荷、水平应力(水压)、水浸等外部作用,在这些复杂外部因素影响下保证煤柱坝体安全稳定运行是煤矿地下水库面临的核心问题之一,而如何在抽注水过程中进行安全监测预警是保证水库安全运行的关键,在此基础上,实时掌握煤柱坝体运行状态,才能保证煤矿地下水库服务周期内安全稳定[35-38]。

为此,以神东上湾煤矿为研究背景,采用相似模拟、数值分析、理论分析等方法,研究不同尺寸煤柱坝体在破坏过程中位移场、应力场等参数变化规律,提出煤柱坝体破坏前兆信息,为现场煤柱坝体稳定监测提供依据。

1. 上湾矿煤矿地下水库基本情况及相似试验设计

1.1 上湾煤矿地下水库情况

上湾煤矿位于东胜煤田补连区东南部,2003年建成投产,开采标高1 130~1 005 m,是神东矿区主产煤矿之一,主采1−2、2−2及3−1煤层。为实现矿井水保护与利用,上湾煤矿2018年利用2−2煤一盘区采空区建成库容量为24.67万m³的地下水库(图1),水库所在工作面面长316.6 m,推进长度1 627.7 m,设计采高6.1 m,工作面上方未采动区域上覆松散层厚度为0~15 m,主要为土黄色中、细粒风积砂,松散未固结;上覆基岩厚度为30~167.5 m,水源来自地面矿井水处理厂和地表补给,经采空区净化后从切眼调车硐出水,供生产复用。经统计,该煤矿地下水库煤柱坝体宽度范围为11~46 m。多年实践经验表明,煤矿地下水库成功实现了上湾煤矿矿井水的净化与重复利用,解决了矿井用水问题,提高了矿井经济效益。随着煤矿地下水库服务周期的不断增加,为保障煤矿地下水库的安全运行,有必要对煤柱坝体进行监测预警。此外,3−1煤尚未开采,为保证在开采该煤层后建设的煤矿地下水库安全运行情况,同样需要对其煤柱坝体进行安全分析。

1.2 相似模拟试验设计

为保证上湾煤矿地下水库安全运行,利用相似模拟试验分析煤柱坝体稳定性及其在外部作用下发生破坏特征,为现场监测预警提供基础。为此,本文基于煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室自主研发的“多煤层开采煤矿地下水库模拟试验平台”(图2a)开展相似模拟试验,平台可实现垂直加载和水平加载,用以模拟煤柱坝体受垂向(上覆岩层)和水平(不同储水高度)作用下稳定性,模拟试验平台铺设尺寸:宽×高×厚=2 100 mm×1 800 mm×300 mm,本次试验相似比为1∶150,各岩层物理力学参数见表1。

表 1 岩层物理力学参数Table 1. Physical and mechanical parameters of rock stratum岩层 密度/(kg·m−3) 抗拉强度/MPa 容重/(t·m−3) 内摩擦角/(°) 黏聚力/MPa 体积模量/GPa 泊松比 粗砂岩 2 548 4.3 2.6 35 6.0 6.3 0.23 中砂岩 2 653 3.6 2.4 28 4.2 8.1 0.23 砂质泥岩 2 330 3.7 2.5 30 4.2 3.18 0.22 煤 1 426 0.8 1.3 24 2.4 1.51 0.17 粉砂岩 2 609 4.0 2.4 32 4.0 3.00 0.18 细砂岩 2 649 2.4 2.8 35 5.0 8.40 0.25 根据上湾煤矿基本地质条件,本次试验模拟对象为2−2和3−1煤层,煤层厚度均为6 m,其中2−2煤层设计1个工作面,工作面两侧设置15 m和30 m等2种尺寸的煤柱,巷道尺寸为6 m×6 m;3−1煤层设计2个工作面,在工作面中间布置尺寸为6 m×6 m的巷道,巷道两侧煤柱为15和30 m等2种尺寸。

为掌握模拟过程中煤柱坝体应力变化,在煤柱内部及顶板布置压力盒,布置方式如图2b所示,其中2−2煤在煤柱1内部沿X方向上布设Y方向测点1个,在煤柱1边界处,沿X方向布设2个Y方向测点(图2b①);煤柱2内部X方向上布设Y方向测点1个,煤柱2边界处布设2个Y方向测点(图2b②);3−1煤在煤柱3内部沿Y方向布设X方向测点1个,顶板布置1个X方向测点(图2b③);煤柱2内部沿Y方向上布设X方向测点1个,顶板布置1个X方向测试点(图2b④)。其中,布置在顶板的监测点主要监测顶部加载作用下煤柱坝体内应力变化特征,布置在煤柱坝体1、2内的压力盒主要监测顶部加载过程中煤柱垂向上应力变化特征;布置在煤柱坝体3、4内的压力盒主要监测进行水平加载过程中水平方向应力变化特征。

2. 应力作用下煤柱坝体破坏前兆分析

2.1 上覆岩层应力作用下煤柱坝体破坏特征分析

为分析不同尺寸煤柱坝体垂向承载能力,在上煤层开采后,分别对2个煤柱进行加压,并对煤柱坝体顶底板、两帮及位移情况及其对应的力学变化特征进行分析,从而得到煤柱坝体破坏前兆信息。

1)上煤层小煤柱上方受压破坏显现分析。上煤层开采结束后在顶部进行加压,分析煤柱坝体在上覆岩层压力作用下变化特征,研究煤柱坝体所能承载的最大应力。首先对上层小煤柱进行加压,直到煤柱或巷道发生破坏为止。

随着应力的不断增加,小煤柱及顶板应力监测点内的应力逐渐增加,结合应力监测结果发现小煤柱左侧(工作面侧)顶板处应力在达到0.62 MPa时发生急剧下降(图3),而此时煤柱及巷道两帮未发生变化且煤柱内及顶板右侧的应力持续增加,可以判断小煤柱顶部左侧已发生破坏从而导致压力盒内的应力发生突降。随着顶部压力的不断增加,巷道靠近水库侧片帮现象严重,巷道两帮煤体滑落、出现较大竖向裂纹,结合应力变化曲线可以证明此时煤柱顶部靠近水库侧已经发生失稳,但此时煤柱内应力仍持续增加,逐渐增加至峰值点并基本保持不变,继续对上层小煤柱进行加压,小煤柱邻库侧出现多次片帮,煤体多次被裂隙剥离,小煤柱破坏区增大,有效支撑宽度逐渐变小。若此时储水高度超出煤柱坝体顶部,可能有渗水等问题出现。

2)上煤层大煤柱上方受压破坏显现分析。在小煤柱施加压力结束后,对上层大煤柱进行加压,一段时间后大煤柱未出现明显裂隙和片帮,从图3中可以看到,上层小煤柱内以及巷道侧顶部压力保持1.08 MPa一定时间后逐渐降低,此外,大煤柱顶板处压力也保持稳定,可以说明大煤柱承载能力优于小煤柱,在顶部岩层压力作用下不易产生裂隙和片帮等破坏现象,煤柱宽度增加使其承载顶部压力能力加强。

由于小煤柱尺寸较小,在上部应力作用下更容易发生应力集中现象,在煤柱顶部形成应力集中区域,导致临空侧顶板在顶板垮落形成的“三角区”形成的压力形成应力叠加,造成临空侧顶板破坏(压力盒数据突降),因此在同等应力条件下尺寸较小的煤柱更容易发生失稳。煤柱宽度在加载结束后由15 m减小至8 m(图4),这对储水过程中水库安全性具有一定威胁。

综上分析可知:① 煤柱坝体尺寸越小承载上覆岩层压力能力越小,在煤柱顶底板处容易形成应力集中区域,在采动和顶板压力叠加应力作用下首先造成煤柱顶部破坏;② 通过应力监测数据可知当煤柱坝体发生应力增加的同时,顶部左侧(靠近采空区一侧)应力发生同样应力增加的情况下,此时要对煤柱可能会在下一阶段增加后发生失稳;③ 通过以上分析,在现场进行监测预警过程中,除在煤柱坝体内部进行监测外,应重点对临空侧顶板进行应力监测,防止顶板在叠加应力作用下发生破坏导致水库顶板发生渗水,造成水库坝体发生失稳。

2.2 不同储水高度条件下煤柱坝体失稳特征分析

煤矿地下水库在“抽注水”过程中会由于水位的升降对煤柱坝体形成不同强度的侧向压力作用,为分析不同储水高度对煤柱坝体稳定性的影响,在下层煤开采结束后对2个煤柱施加水平压力,通过加压过程中煤柱坝体位移监测和煤柱坝体破坏情况对坝体承载侧向压力能力进行分析。

2.2.1 小煤柱水平加压破坏分析

首先对下煤层小煤柱进行水平加压,并记录加载过程中煤柱邻库侧位移变化,将对应时刻的应力变化进行对比分析。从图5中可以看到,在施加应力过程中应力逐渐增加但位移起增点相对延后,根据应力和位移变化曲线“增-减”趋势,从以下2方面进行分析。

1)应力与位移监测下煤柱坝体稳定性。将煤柱破坏曲线分成ABC等3个阶段:A阶段为煤柱坝体应力增加阶段(弹性阶段),该阶段煤柱坝体在水平应力作用下应力持续增加,但未受到破坏,此时煤柱坝体未发生较大的位移;B阶段为煤柱坝体应力保持阶段(初始破坏阶段),主要表现为煤柱坝体内应力保持在一定范围不发生较大范围变化,且位移由0 mm持续增加至9.3 mm(煤柱坝体破坏区位移最大值);C阶段为煤柱坝体应力降低阶段(破坏增加阶段),主要表现在应力逐渐降低但位移保持在一定范围不变化,为研究水平应力降低后对煤柱坝体的影响,此时将水平应力降低(储水高度降低),可以发现此时煤柱坝体位移有减小趋势,即在储水高度降低时煤柱坝体有逐渐恢复至原位置的趋势,但此时因在外部压力作用下煤柱坝体已经受到损伤,承载能力降低,对煤矿地下水库稳定性产生影响,后期虽然降低水位,依然存在一定安全隐患。

2)不同储水高度下煤柱坝体稳定性。煤矿地下水库对煤柱坝体侧向压力变化主要为储水高度不同造成,如图6a所示,侧向移进至4 mm时,侧向压力值0.3 MPa,位移计开始显示小煤柱出现滑移0.62 mm,侧向压力约0.46 MPa左右;如图6b所示,侧向加载压力突变为0,小煤柱此时发生明显滑移,位移计数值达到峰值9.15 mm。当储水高度在0~82 m之间时煤柱坝体均在弹性范围之内,储水高度对煤柱坝体稳定性影响较小,在此范围内煤柱坝体不会因储水高度的影响发生破坏(位移无变化),依据位移最大值此时能储存最大高度水位为82 m。当储水高度超出煤柱坝体最大抗拉强度时,煤柱开始发生破坏,表现在位移逐渐增加,煤柱坝体顶底板出现裂隙,且随着压力逐渐增加裂隙宽度和长度逐渐扩展最终导致煤柱坝体发生横向偏移,煤柱两帮产生弧形裂隙,证明此时煤柱坝体发生破坏并失去挡水作用。当降低储水高度(压力降低)后煤柱坝体位移减小(回弹区),再次对煤柱坝体加压后煤柱能承载最大水头高度为70 m,但位移出现直线式增长,证明此时煤柱依据完全失去挡水作用(图6b)。

2.2.2 大煤柱水平加压破坏分析

在小煤柱加压破坏结束后对下煤层大煤柱进行侧向加压,由于试验过程中大煤柱内压力盒数据失真,故采用加压装置中施加的压力与位移变化曲线对大煤柱破坏情况进行分析,试验结果如图7所示,与小煤柱加载失稳过程相似,在压力达到峰值时煤柱开始出现较明显的位移,且随着压力的不断增加位移逐渐增加,当煤柱内位移增加至8.3 mm时施加的应力突降,此时煤柱顶底板已产生明显裂隙,该情况下煤矿地下水库内的矿井水可能会沿着裂隙项外部渗出,煤柱坝体失去挡水作用。

煤柱破坏过程如图8所示,其中图8a为施加压力为1 250 kg时现象,此时煤柱位移为0.3 mm,在煤柱顶底板处均出现较明显的裂隙,特别是底板裂隙贯通底板岩层,并向巷道一侧发育;图8b为压力突降时煤柱坝体变化情况,此时位移达到最大值13.91 mm,大煤柱顶板岩层出现严重破坏并随煤柱发生滑动,底板裂隙张开度增加且延展长度增大,此时煤柱坝体发生严重破坏。

2.2.3 考虑水浸弱化作用下的坝体稳定性分析

通过分析煤柱坝体破坏特征可知,上湾煤矿在不考虑水库内矿井水对煤柱坝体弱化损伤作用下煤柱坝体承载极限水位(水平应力)能力可达70 m(15 m煤柱),大量研究结果表明在水浸作用下煤柱坝体强度发生弱化现象[18],根据研究结果煤柱坝体在反复抽注水过程中强度会发生折减弱化,水库侧煤柱在矿井水作用下发生弱化的宽度增大28.2%。为此,为更准确评估煤矿地下水库煤柱坝体在垂向和水平载荷作用下稳定性,对上述研究结果进行折减优化,得到储水作用下煤柱坝体承载能力如式(1)。

$$ H = {H_{\mathrm{e}}}k $$ (1) 式中:H为保证煤柱坝体稳定性最小尺寸值,m;He为试验测得非浸水作用下煤柱坝体尺寸值,m;k为折减系数。根据文献[18]计算结果,k可取0.28~0.30。

$$ k = \frac{M}{{2\lambda f}}\ln \left\{ {\frac{{{k_1}\gamma h}}{{\lambda p + {\sigma _{\mathrm{r}}}}} - \frac{{{S_{\mathrm{m}}}{S_{\mathrm{g}}}\left[1 - {{\mathrm{e}}^{\tfrac{{2\lambda f}}{{{S_{\mathrm{m}}}{S_{\mathrm{g}}}}}({\sigma _{\mathrm{c}}} - {\sigma _{\mathrm{r}}})}}\right]}}{{2\lambda f(\lambda p + {\sigma _{\mathrm{r}}})}}} \right\} $$ (2) 式中:M为煤层厚度,m;λ为应力系数;f为煤层与顶底板界面处的摩擦因数;h为水库埋深,m;γ为覆岩容重,kN/m3;σr为煤体残余强度,MPa;σc为弹性阶段煤体的单轴抗压强度,MPa;Sm为煤体软化模量,MPa;Sg为塑性区煤体应变梯度;p为水压(均匀分布),MPa;K1为地下水库一侧垂直应力集中系数。

综上试验结果表明,在侧向压力(储水)作用下,煤柱坝体发生破坏主要特点为首先煤柱内应力增加,在达到煤柱破坏强度前煤柱坝体基本处于稳定状态,当煤柱坝体所受测向应力大于极限强度后发生位移,此时煤柱坝体逐渐失稳,煤柱坝体及顶底板发生破坏,失去挡水能力。因此,在现场监测过程中应以煤柱内应力变化作为煤柱坝体破坏前兆信息,在煤柱坝体应力达到临界值前降低水库内储水高度(降低侧向压力),保障水库安全稳定运行。

3. 采动及储水作用下煤柱坝体稳定性数值分析

为进一步分析煤柱坝体破坏特征前兆信息,基于相似模拟试验模型,以3DEC离散元软件分析开采过程中煤柱坝体变化特征,综合研究煤柱坝体应力场、位移场和塑性区等重要指标,结合相似模拟试验结果,得到煤矿地下水库煤柱坝体破坏前兆关键信息指标。

3.1 模型建立

依据相似模拟试验工作面布置情况以及上湾煤矿煤岩赋存关系,构建了数值分析模型(图9),模型尺寸X×Y×Z=560 m×700 m×209 m,其中2−2煤层布置工作面1个,工作面两侧各煤柱宽度分别为15 m和30 m,工作面宽200 m、开采长度300 m,煤层高度(采高)6 m;3−1煤层布置工作面2个,工作面中间煤柱宽度分别为15 m和30 m,工作面宽224 m、开采长度357 m,煤层高度(采高)6 m。

为分析煤层开采过程中煤柱坝体变化特征,在煤柱坝体内布置3排监测点(煤柱边缘及中间位置),监测点之间距离为25 m,上煤层工作面延开采方向每排共设置测点21个(分别监测X、Y、Z等3个方向的应力、位移变化情况),煤柱顶板两侧同样布置监测点(两排);下煤层延工作面开采方向每排设置19个测点,监测开采过程中位移和应力变化特征,同样在上下煤柱顶板两侧布置相应的测点(两排)。

3.2 结果分析

1) 垂向应力作用下煤柱坝体变化特征分析。各监测点内监测信息如图10、图11所示,从应力监测结果来看,XYZ等3个方向应力发生变化最大点均在上层小煤柱水库侧顶板,其次为水库侧小煤柱,再次为上层大煤柱水库侧顶板,监测结果与相似模拟结果一致,可进一步说明煤柱尺寸越小承载的应力越大,小煤柱顶板内的应力与水库侧应力峰值相差约10 MPa,但小煤柱顶板内应力发生增加时间要早于小煤柱水库侧监测点,因此在现场进行监测过程中应在尺寸较小的煤柱顶板处重点布置测点,当顶板处和水库侧应力同时发生突然增加时煤柱坝体可能会发生变形,为进一步分析煤柱坝体稳定性,还需结合位移变化情况进行分析。

从图11位移监测结果可以看出,巷道开挖及上煤层工作面开采结束后,大煤柱、小煤柱及顶板处位移变化较大,其中煤柱邻库侧及临库侧顶板位移量最大,X方向最大位移达到0.126 m(小煤柱邻库侧),大煤柱水库侧Y方向最大位移达到0.138 m,大煤柱顶板Z方向最大位移达到0.126 m。通过以上分析表明,同样条件下煤柱尺寸越小其承载顶板的压力越大,最先发生变形破坏位置为煤柱顶板。

2) 水平加载作用下煤柱坝体变化情况分析。为进一步分析储水条件下煤柱坝体稳定性变化特征,在下煤层开采结束后对下煤层煤柱施加10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65 MPa水平应力,模拟结果如图12、图13所示。

在水平应力作用下煤柱及顶板内监测点应力与施加水平应力前相比逐渐增加,水平方向(XY方向)应力增加最大位置为小煤柱水库侧,且应力增加起始点也均在小煤柱水库侧,与水库垂直方向(Y方向)应力增加明显的位置为小煤柱中间位置、大煤柱中间位置、小煤柱顶板处,说明在储水作用下小尺寸煤柱最先发生破坏,其次为小煤柱顶板发生失稳,结合相似模拟试验结果表明,煤矿地下水库在储水过程中应重点关注小煤柱变化情况。与工作面开采方向一致的X方向应力变化明显位置主要为小煤柱水库侧、小煤柱顶板和小煤柱中间位置,结合Y方向应力变化可知:煤矿地下水库在储水过程中发生破坏的位置为小煤柱及其上部顶板,在工程现场中作为监测重点设置应力监测设备。

位移变化是表征煤柱坝体稳定性的另一个重要指标,通过分析不同水平应力加载过程中煤柱坝体位移变化规律,进一步得到煤柱坝体失稳关键信息。图13中可以看到XYZ等3个方向的应力变化差距明显,X方向位移在水平应力作用下位移变化出现周期性增加和减小,但煤柱巷道侧位移分别在2个峰值点后保持不变,Y方向位移在增加后逐渐降低,Z方向位移基本保持持续增加。发生以上现象的原因主要在模拟过程中,水平应力作用下导致煤柱坝体在Y方向上产生位移,且随着应力的增加位移逐渐变大,此时煤层上部顶板也逐渐向下部垮落形成回转应力,与施加的水平应力相反,因此造成煤柱内位移出现减小现象,结合上文Y方向应力变化和Z方向位移变化规律可知,此时煤柱在水平应力作用下可能产生失稳现象;水平方向位移变化主要受3个方向应力作用,施加的水平应力、上部岩层的垂向压力、顶板垮落回转造成的水平作用,在顶板周期性来压的作用下,X方向的位移出现周期性变化。

综合以上对煤柱坝体应力和位移变化特征分析结果可知,煤矿地下水库储水过程中薄弱部位在尺寸较小煤柱及其顶板位置,为保证煤矿地下水库安全运行,在对其进行监测过程中应结合煤柱坝体本身物理力学性质,通过分析实际监测过程中应力和位移变化规律,实时掌握煤柱坝体稳定性。

4. 柱坝体失稳关键因子及破坏前兆信息分析

煤矿地下水库煤柱坝体在水库运行过程主要受到垂向(覆岩)和水平(储水)作用,其中水平应力随着储水高度的变化对煤柱坝体的作用发生改变,根据煤柱坝体实际运行中的状态。

方志远[16, 23, 32]等将煤柱坝体视为薄板,结合弹性力学理论构建了水库坝体力学模型(图14),基于此,通过对煤柱坝体垂向和水平应力作用下力学分析,进一步得到煤柱坝失稳关键条件。图14中将煤柱坝体简化为三边固支一边简支,简支边收到顶部载荷作用;煤柱坝体所受到的顶部应力边界为上部采动覆岩应力,表面为Z方向的水压压力作用(随着储水高度变化而变化)。

基于薄板理论,计算得到煤柱坝体在水平应力作用下受力情况式(3)—式(5),同样的,计算得到煤柱坝体在垂向应力作用下受力情况式(6)—式(8):

$${\sigma _{x1}} = - \dfrac{{900\;9{y^2}E{\textit{z}}\rho g\left( {H - \dfrac{{3b}}{8}} \right)\begin{array}{*{20}{l}} {\left\{ {\left[ {\left( {\dfrac{{ - {a^2}}}{3} + {x^2}} \right){y^2} + \mu {{( - x + a)}^2}{{(a + x)}^2}} \right]{b^2} - } \right.}\\ \begin{array}{l} \dfrac{{10by}}{3}\left[ {\left( {\dfrac{{ - {a^2}}}{5} + \dfrac{{3{x^2}}}{5}} \right){y^2} + \mu {{( - x + a)}^2}{{(a + x)}^2}} \right] + \\ \left. {\dfrac{{5{y^2}}}{2}\left[ {\left( {\dfrac{{ - 2{a^2}}}{{15}} + \dfrac{{2{x^2}}}{5}} \right){y^2} + \mu {{( - x + a)}^2}{{(a + x)}^2}} \right]} \right\} \end{array} \end{array}}}{{2D{b^2}\left( {{\mu ^2} - 1} \right)\left( {686\;4{a^4} + 520{a^2}{b^2} + 147{b^4}} \right)}}$$ (3) $${\sigma _{y1}} = - \dfrac{{300\;3{y^2}E{\textit{z}}\rho g\left( {H - \dfrac{{3b}}{8}} \right)\begin{array}{*{20}{l}} {\left\{ {\left[ {\mu \left( {{a^2} - 3{x^2}} \right){y^2} - 3{{( - x + a)}^2}{{(a + x)}^2}} \right]{b^2}} \right.}-\\ \begin{array}{l} 2by\left[ {\mu {y^2}\left( {{a^2} - 3{x^2}} \right) - 5{{( - x + a)}^2}{{(a + x)}^2}} \right]+\\ \left. {{y^2}\left[ {\mu {y^2}\left( {{a^2} - 3{x^2}} \right) - 15/2{{( - x + a)}^2}{{(a + x)}^2}} \right]} \right\} \end{array} \end{array}}}{{2D{b^2}\left( {{\mu ^2} - 1} \right)\left( {686\;4{a^4} + 520{a^2}{b^2} + 147{b^4}} \right)}} $$ (4) $$ {\tau _{xy1}} = {\mkern 1mu} - \frac{{300\;3{\mkern 1mu} E{\textit{z}}g\rho {\mkern 1mu} x{y^3}\left( {{a^2} - {x^2}} \right)\left( {8{\mkern 1mu} H - 3{\mkern 1mu} b} \right)\left( {2{\mkern 1mu} {b^2} - 5{\mkern 1mu} by + 3{\mkern 1mu} {y^2}} \right)}}{{8{\mkern 1mu} D{b^2}\left( {\mu + 1} \right)\left( {6864{\mkern 1mu} {a^4} + 520{\mkern 1mu} {a^2}{b^2} + 147{\mkern 1mu} {b^4}} \right)}} $$ (5) $$ {\sigma _{x2}} = \frac{{{\partial ^2}\varPhi }}{{\partial {y^2}}} = \frac{P}{{{b^3}}}\left( {2b{x^2} - {a^2}y} \right)\frac{{30}}{{36 + 160\dfrac{{{a^2}}}{{{b^2}}} + 21\dfrac{{{a^4}}}{{{b^4}}}}} $$ (6) $$ {\sigma _{y2}} = \frac{{{\partial ^2}\varPhi }}{{\partial {x^2}}} = - P + \frac{{P{y^2}}}{{{b^2}}}\frac{{60}}{{36 + 160\dfrac{{{a^2}}}{{{b^2}}} + 21\dfrac{{{a^4}}}{{{b^4}}}}} $$ (7) $$ {\tau _{xy2}} = - \frac{{{\partial ^2}\varPhi }}{{\partial x\partial y}} = \frac{{ - Pxy}}{{{b^2}}}\frac{{120}}{{36 + 160\dfrac{{{a^2}}}{{{b^2}}} + 21\dfrac{{{a^4}}}{{{b^4}}}}} $$ (8) 其中:a为坝体宽度,m;b为坝体高度,m;H为坝体厚度,m;p为坝体上边界所受的覆岩采动应力,MPa;q为坝体内表面所受的侧向压力,MPa;E为混凝土杨氏模量;ρ为水密度,

1000 kg/m3;g为重力加速度,10 m/s2;ν为泊松比;H为人工坝体所受水头值,m;Φ为应力函数;μ为泊松比。基于力学模型,以上湾煤矿煤柱坝体为例,分析煤矿地下水库在储水高度为25、35、45、55、65、70 m时应力变化特征结果如图15a所示,并对垂向加载过程中煤柱坝体应力变化进行分析,结果如图15b所示。通过对煤柱坝体受力分析结果表明在水平应力(储水)作用下,煤柱坝体顶板处容易发生失稳,其他位置发生破坏或失稳的可能性小于煤柱坝体顶板,此外煤柱坝体顶板最容易发生破坏的位置为中间部位,其他位置以中点位置为中心向两侧逐渐减小;在水平加载作用下,煤柱坝体外表面底板位置是另一个容易发生破坏的位置。因此,在现场监测过程中应重点关注煤柱坝体内部(水库侧)顶板及巷道侧底板位置。

为进一步分析煤矿地下水库煤柱坝体失稳特征及影响因素,以上煤层小煤柱坝体为例,基于DAVIS数字图像处理与分析技术,分析应力作用下煤柱坝体破坏前后煤柱坝体的位移量及裂隙演化规律。研究表明,在应力作用下,煤柱坝体经历了五个阶段变化:初始阶段、裂隙产生、裂隙扩展、巷道顶板破坏和煤柱损伤(图16)。初始阶段,在加压初始阶段,煤柱坝体及周围岩体未受到影响;裂隙产生阶段,在顶部压力不断增加影响下,位于煤柱坝体和巷道侧顶角部位开始有裂隙出现(图中红色点线),同时煤柱坝体及巷道底板也有裂隙产生;裂隙扩展阶段,随着压力的不断增加,位于巷道正上方产生肉眼可见的裂隙,并在煤柱中间部位有裂隙产生;巷道顶板破坏阶段,该阶段巷道顶板处裂隙不断扩展,并在巷道顶角处出现片帮现象,煤柱中间部位裂隙逐渐向底角发育;煤柱损伤阶段,顶板出现严重片帮,裂隙不断向巷道上部岩层扩展,煤柱裂隙发育;在底角附近斜切向采空区扩展,煤柱中间靠近采空区附近开始出现新的裂隙发育(红色点线内)。

通过以上分析结果更进一步表明煤矿地下水库煤柱坝体应力变化是造成坝体失稳的前兆性因子,在应力作用下造成煤柱坝体内部产生损伤变化,引起内部结构发生失稳,产生裂隙并随着应力的不断增加最终形成较大的位移,从而造成煤柱坝体发生破坏,失去挡水作用,为更直观的分析储水作用下煤柱坝体发生失稳的主要变化,在数值模拟中将下煤层水平加载过程中各参量变化进行进一步探讨,结果如图17所示。

分别对下煤层大煤柱和小煤柱塑性区、剪切力、水平应力及位移云图进行分析,研究得到煤矿地下水库储水过程中煤柱坝体变化特征,从图中可以看到,在经过10~65 MPa应力作用下小煤柱水库侧顶板处出现较明显的拉剪应力塑性区,同时该处顶板与大煤柱水库侧顶板相比位移变化更明显。总体上看,煤矿地下水库在储水过程中,对煤柱坝体的影响位置主要在水库侧顶底板以及煤柱坝体中间位置,在煤柱坝体发生破坏后顶底板处塑性区(拉剪)、剪切应力以及位移逐渐增加,导致煤柱坝体稳定性发生变化;在上覆岩层压力和水平应力(储水)作用下,煤柱坝体在达到极限强度后产生塑性区,整体强度减弱、裂隙发育,最终在顶底板处产生较大的位移,造成煤柱坝体失稳破坏。

综上分析,从力学分析、相似模拟、数值计算结果看,煤矿地下水库发生失稳的主要因素为上部及水平应力作用,发生变化的显现参量主要有应力和位移,其中位移变化在煤柱坝体在外部应力(垂向和水平)作用下达到极限强度之后(图5、图7);煤柱坝体发生失稳的主要部位在水库侧(采空区)顶板位置,原因是顶板在水平应力、顶板垂直应力、顶板垮落回转应力等多应力叠加作用下发生破坏(图15);同样条件下,煤柱坝体尺寸越小,承载的应力越大,越容易发生破坏(图11—图13、图16、图17)。因此,在煤矿地下水库进行监测预警过程中要重点关注水库侧顶板位置,在对煤柱坝体进行监测时一是要监测坝体尺寸较小区域,二是要监测水库内部顶底板位置,三是结合位移变化及煤柱本身力学参数综合判别煤柱坝体稳定性特征,这对于新建地下水库而言,应在设计之初在关键部位布设监测设备,保障水库全生命周期内的安全稳定。

5. 结 论

1)煤柱坝体尺寸越小受到顶板压力越大,在上覆岩层压力作用下越容易发生失稳,在采动应力、顶板回转等作用下煤柱坝体最容易发生破坏的位置为靠近采空区侧顶板,其次为煤柱坝体中间及底板。

2)煤矿地下水库储水过程中,随着储水高度的不断增加煤柱坝体承载水平应力逐渐增加,在达到极限强度前基本上不发生位移变化,在达到极限强度后位移逐渐增加,反复抽注水过程中对煤柱坝体会产生损伤,即使水位下降(水平应力减小)后煤柱坝体挡水能力降低,考虑安全问题不建议进行再次储水。

3)结合研究表明,上湾煤矿15 m煤柱坝体可承载极限水位高度为50 m,超过该水位时应进行限制水位等安全措施。

4)针对煤矿地下水库安全运行问题,在进行现场监测预警过程中,应在煤矿地下水库坝体尺寸较小区域重点布置应力监测设施,且布置位置主要为水库内部顶板处,结合煤柱坝体本身物理力学参数及位移监测结果,在应力接近极限强度前进行安全处理措施,保障煤矿地下水库安全运行。

-

期刊类型引用(4)

1. 李冠华,屈世甲,冯黎莉. 瓦斯爆炸冲击波作用下人工坝体动力响应特征. 煤矿安全. 2025(02): 40-46 .  百度学术

百度学术

2. 吴宝杨,宋佳辉,李鹏,李志轩,王雁冰. 不同浸水作用下煤岩损伤及力学性质劣化规律. 地下空间与工程学报. 2024(S1): 84-93 .  百度学术

百度学术

3. 王健. 井下储水采空区多应力监测预警分析. 煤矿机电. 2024(06): 38-42 .  百度学术

百度学术

4. 王健,屈世甲,于振,张羽. 煤矿地下水库安全监测及预警关键技术研究. 中国煤炭. 2024(12): 71-82 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: