0 引 言

突出危险性预测指标及其临界值是评价开采煤层突出危险性的依据,也是选择和采取防突措施的依据,更是评价防突工作效果和安全生产的依据。屠锡根等[1]对工作面突出危险性敏感指标及其临界值的定义:应该是能最准确预测突出危险性,并最经济地采取防突措施的预测指标及界限值。国内外学者对敏感指标及其临界值的确定方法进行了深入细致的研究。前苏联主要采用现场统计分析、工程数学和可靠性评价指标来研究确定突出预测敏感指标及其临界值。我国“七五”、 “八五”期间进行了广泛的突出预测指标敏感性及其临界值研究。“七五”期间煤炭科学研究总院抚顺分院应用“三率法”来确定突出预测的敏感指标及其临界值,其中,“三率”为预测突出准确率、预测不突出准确率和预测突出率。“八五”期间煤炭科学研究总院重庆分院提出了预测指标适用条件—初步确定临界值—现场验证的理论体系,并在现场进行了推广应用。

近年来,国内许多学者应用多种方法来综合分析突出预测指标的敏感性和临界值:孙东玲等[2]运用数理统计提出“喷孔率”来反映煤层突出危险严重程度、选择敏感指标,并通过指标的离散情况确定敏感指标的临界值;罗勇[3]采用模糊聚类数学分析方法,得出了不同突出预测指标的敏感性模型;李成武等[4]基于模式识别技术,建立了模糊综合预测数学模型,并确定了2种突出危险状态之间的临界值;田坤云等[5]根据模糊数学与概率论相结合,提出了确定预测敏感指标的数学模型;王世超等[6]基于模糊数学与多元统计分析理论,建立突出预测指标敏感度函数数学模型,通过定量与定性对比分析确定突出预测敏感指标;齐庆杰等[7]建立了基于“三率”的“效益、成本型”属性和“区间型”属性的煤与瓦斯突出预测敏感指标筛选模型,建立预测与决策样本矩阵,采用成分提取确定决策矩阵中各评价指标的权重,进而作出各预测指标的排序;史广山[8]利用离散性分析和主成分分析相结合的数学方法,对预测指标的敏感性进行了区分;陈建忠[9]基于方差分析和隶属函数的模糊统计分析法,确定了预测指标的敏感性和临界值;张向阳[10]基于瓦斯膨胀能理论,建立了突出预测敏感指标临界值确定体系;刘永杰等[11]利用灰色理论对突出预测指标的敏感性进行分析,并运用灰色关联优化了突出煤层预测的敏感性指标;舒龙勇等[12]引入相对误差和迫近度等分析方法来确定局部预测敏感指标及其临界值;张书金等[13]利用三率法和指标与突出危险性相关性分析法,对贵州突出矿区预测指标的敏感性进行了研究。

上述研究成果主要集中于局部预测指标的研究,对区域性指标的临界值涉及较少,局部预测指标的临界值也过度依赖已有的区域预测指标,如瓦斯压力0.74 MPa。研究成果丰富了突出预测指标敏感性和临界值理论,但多属于科学研究、试验范畴,距离规模化应用仍有很长距离。为规范和指导煤与瓦斯突出防治行为,我国先后颁布了4个版本的《防治煤与瓦斯突出细则》(以下简称《防突细则》),分别为《防突细则》(1988)、《防突细则》(1995)、《防突规定》(2009)和《防突细则》(2019),每个版本都给出了详尽的突出危险性预测指标及临界值。但由于我国煤层赋存、瓦斯赋存、地质构造赋存等条件的复杂性,这些指标在应用中存在以下问题:①临界瓦斯压力和瓦斯含量究竟以哪个为标准;②突出预测指标的建议临界值是否能反映突出危险性;③怎样来确定突出预测敏感指标和临界值。

笔者综述了煤与瓦斯突出技术发展历程,分析了突出预测各指标及其临界值的变化,明确了目前确定突出预测指标敏感性及其临界值的思路;选择大隆矿12煤、芦岭8煤、祁南3煤、朱仙庄10煤、童亭7煤和新景3煤等6个煤样,研究了突出预测指标中瓦斯相关指标的单值对应关系及存在的问题;最后,结合近年来煤与瓦斯突出的实际,提出了突出预测指标的发展方向。

1 我国煤与瓦斯突出技术发展及危险性预测指标

1.1 我国煤与瓦斯突出技术发展

为有效防治煤与瓦斯突出,我国先后开展了大量的理论研究、实验室试验和现场科技攻关工作,目前已建立起煤与瓦斯突出危险性评价方法、防治技术、装备和严格的标准体系。我国煤与瓦斯突出防治先后经历了以下5个阶段。

1)20世纪50—80年代,了解和掌握煤与瓦斯突出规律,引进、消化、吸收和发展煤与瓦斯突出防治技术,研究煤与瓦斯突出预测指标和临界值[14]。

2)20世纪80年代—21世纪初,局部防突技术为主、区域防突技术为辅阶段,先后发布了1988年版和1995年版的《防治煤与瓦斯突出细则》[15-16]。

3)20世纪初至2008年,区域防突技术和局部防突技术并重阶段,提出了“先抽后采,监测监控,以风定产”的十二字工作方针,构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的煤矿瓦斯治理工作体系,发布了以《煤矿瓦斯抽采基本指标》为代表的一系列瓦斯防治技术标准[17]。该阶段是一些企业为适应机械化生产需求和防突工作现状,采取的企业内部严格要求。

4)2008—2019年,区域防突技术为主、局部防突措施补充阶段,发布了2009年版《防治煤与瓦斯突出规定》[18]。

5)2019年至今,在全面贯彻执行“区域防突技术为主、局部防突措施补充”的两级“四位一体”综合防突措施的基础上,进入了瓦斯治理安全经济一体化阶段,发布了2019年版《防治煤与瓦斯突出细则》[19]。

1.2 我国煤与瓦斯突出预测指标及其临界值

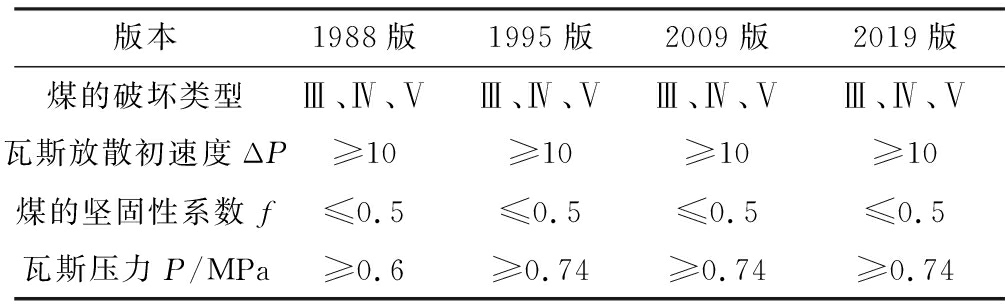

我国煤与瓦斯突出危险性预测指标包括3个部分,第1部分为煤层突出危险性鉴定指标,第2部分是区域性突出危险性预测指标,第3部分是局部突出危险性预测指标。表1—表3为《防突细则》不同版本中我国煤与瓦斯突出危险性预测指标及临界值的发展变化过程[15-16,18-19]。

表1 煤层突出危险性鉴定指标及其临界值

Table 1 Appraisal indexes and its critical values of outburst coal seam

版本1988版1995版2009版2019版煤的破坏类型Ⅲ、Ⅳ、ⅤⅢ、Ⅳ、ⅤⅢ、Ⅳ、ⅤⅢ、Ⅳ、Ⅴ瓦斯放散初速度ΔP≥10≥10≥10≥10煤的坚固性系数f≤0.5≤0.5≤0.5≤0.5瓦斯压力P/MPa≥0.6≥0.74≥0.74≥0.74

由表1及表2可知,煤层突出危险性鉴定指标,《防突细则》从1988年版到2019年版均没有变化,即采用煤的破坏类型、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数和瓦斯压力4项指标;除1988年版瓦斯压力临界值为0.6 MPa外,后面各版本的瓦斯压力均为0.74 MPa,其他指标临界值均未变化。

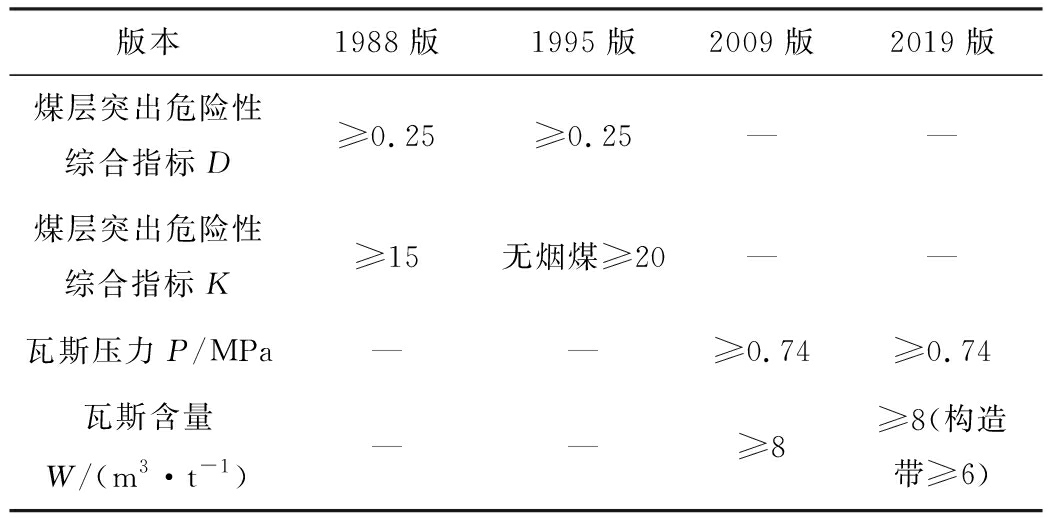

表2 煤层突出危险性区域预测指标及其临界值

Table 2 Regional prediction indexes and its critical values of outburst coal seam

版本1988版1995版2009版2019版煤层突出危险性综合指标D≥0.25≥0.25——煤层突出危险性综合指标K≥15无烟煤≥20——瓦斯压力P/MPa——≥0.74≥0.74瓦斯含量W/(m3·t-1)——≥8≥8(构造带≥6)

区域性突出危险性预测指标,1988年版、1995年版《防突细则》采用综合指标D和K值,而2009年版《防突规定》和2019年版《防突细则》采用瓦斯压力和瓦斯含量指标,并在2019年版中增加了构造区域瓦斯含量指标,其临界值为6.0 m3/t。区域性突出危险性预测指标的变化,也反映了我国煤与瓦斯突出防治由局部防突技术为主、区域防突技术为辅阶段,向区域防突技术为主、局部防突技术补充阶段的全面转化。

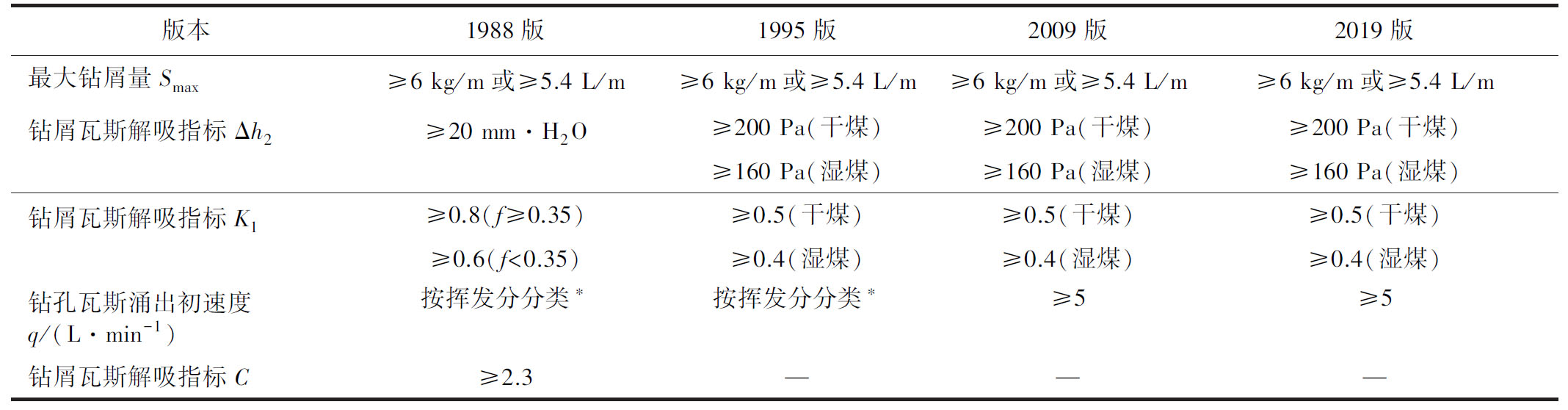

局部突出危险性预测指标,《防突细则》从1988年版到2019年版均没有变化,指标临界值变化也很小:仅1988年版和1995年版钻孔瓦斯涌出初速度qm按煤的挥发分给出临界值,1988年版钻屑瓦斯解吸指标K1值按煤的坚固性系数f值给出临界值,见表3。

表3 煤层突出危险性局部预测指标及其临界值

Table 3 Local prediction indexes and its critical values of outburst coal seams

版本1988版1995版2009版2019版最大钻屑量Smax≥6 kg/m或≥5.4 L/m≥6 kg/m或≥5.4 L/m≥6 kg/m或≥5.4 L/m≥6 kg/m或≥5.4 L/m钻屑瓦斯解吸指标Δh2≥20 mm·H2O≥200 Pa(干煤)≥200 Pa(干煤)≥200 Pa(干煤)≥160 Pa(湿煤)≥160 Pa(湿煤)≥160 Pa(湿煤)版本1988版1995版2009版2019版钻屑瓦斯解吸指标K1≥0.8(f≥0.35)≥0.5(干煤)≥0.5(干煤)≥0.5(干煤)≥0.6(f<0.35时)≥0.4(湿煤)≥0.4(湿煤)≥0.4(湿煤)钻孔瓦斯涌出初速度qm/(L·min-1)按挥发分分类*按挥发分分类*≥5≥5钻屑瓦斯解吸指标C≥2.3———

注:*钻孔瓦斯涌出初速度临界值qm:当Vdaf在5%~15%时,临界值为5.0;当Vdaf在15%~20%时,临界值为4.5;当Vdaf在20%~30%时,临界值为4.0;当Vdaf大于30%时,临界值为4.5。1988、1995和2009版石门揭煤工作面可采用综合指标(D、K)进行工作面突出危险性预测。

突出区域不同、构造程度不同、突出煤种的多样性、地应力增加、瓦斯压力增大、渗透性的降低等,原来从有限矿区试验获得的煤与瓦斯突出危险性指标及其临界值是否具有普适性,需要进一步研究。

2 突出危险性预测指标临界值确定方法

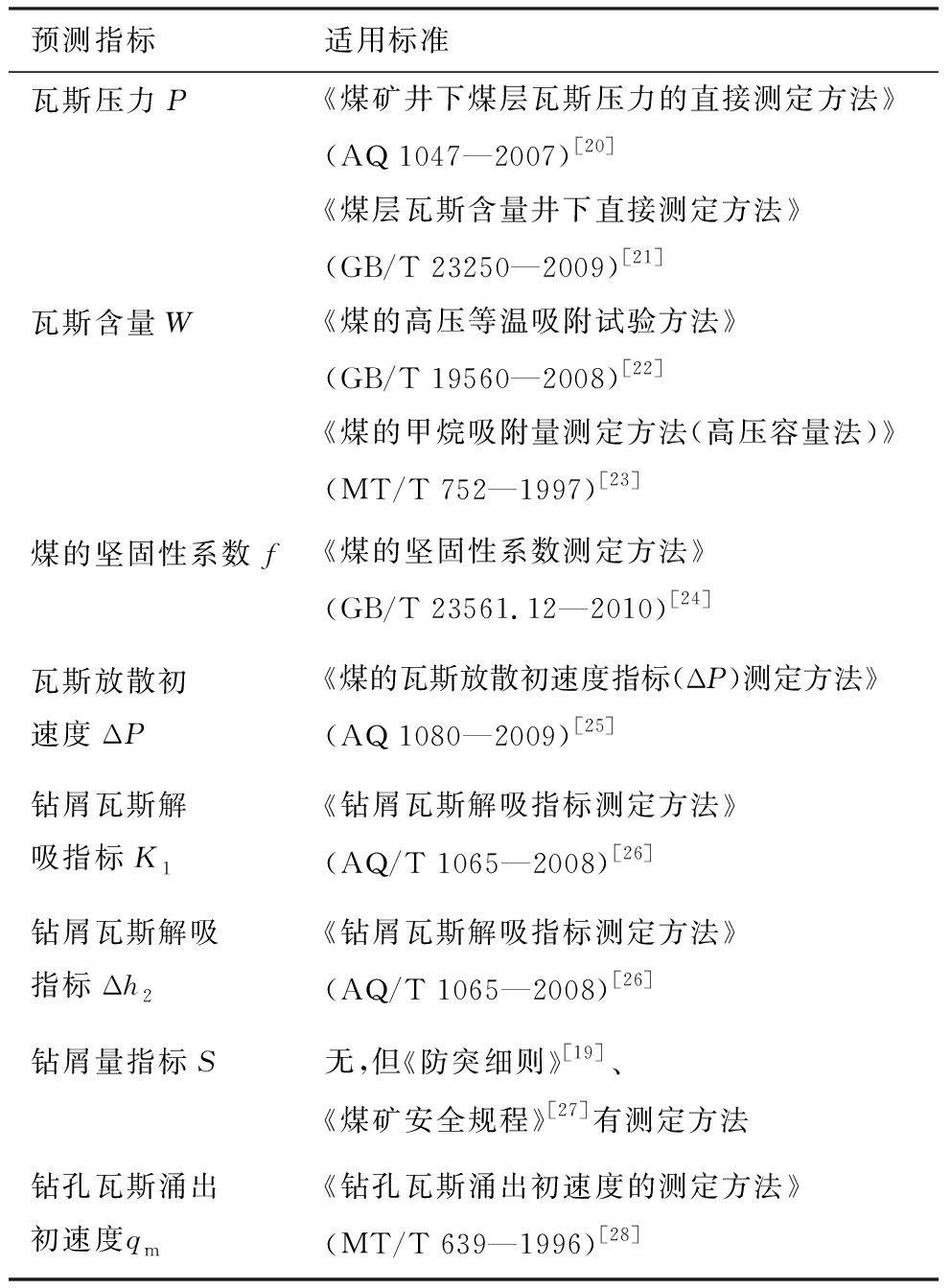

2.1 突出预测指标测定方法

预测煤层的突出危险性指标,除了钻屑量指标S外,都有明确的技术标准支撑。钻屑量指标S虽没有测定标准,但《防突细则》有明确的测定要求,如表4。《防突细则》第八十五条,突出矿井应当针对各煤层的特点和条件试验确定工作面预测的敏感指标和临界值,并作为判定工作面突出危险性的主要依据。

表4 突出指标测定标准汇总

Table 4 Summary of measurement criteria for outburt predictors

预测指标适用标准瓦斯压力P《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》(AQ 1047—2007)[20]瓦斯含量W《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》(GB/T 23250—2009)[21]《煤的高压等温吸附试验方法》(GB/T 19560—2008)[22]《煤的甲烷吸附量测定方法(高压容量法)》(MT/T 752—1997)[23]煤的坚固性系数f《煤的坚固性系数测定方法》(GB/T 23561.12—2010)[24]瓦斯放散初速度ΔP《煤的瓦斯放散初速度指标(ΔP)测定方法》(AQ 1080—2009)[25]钻屑瓦斯解吸指标K1《钻屑瓦斯解吸指标测定方法》(AQ/T 1065—2008)[26]钻屑瓦斯解吸指标Δh2《钻屑瓦斯解吸指标测定方法》(AQ/T 1065—2008)[26]钻屑量指标S无,但《防突细则》[19]、《煤矿安全规程》[27]有测定方法钻孔瓦斯涌出初速度qm《钻孔瓦斯涌出初速度的测定方法》(MT/T 639—1996)[28]

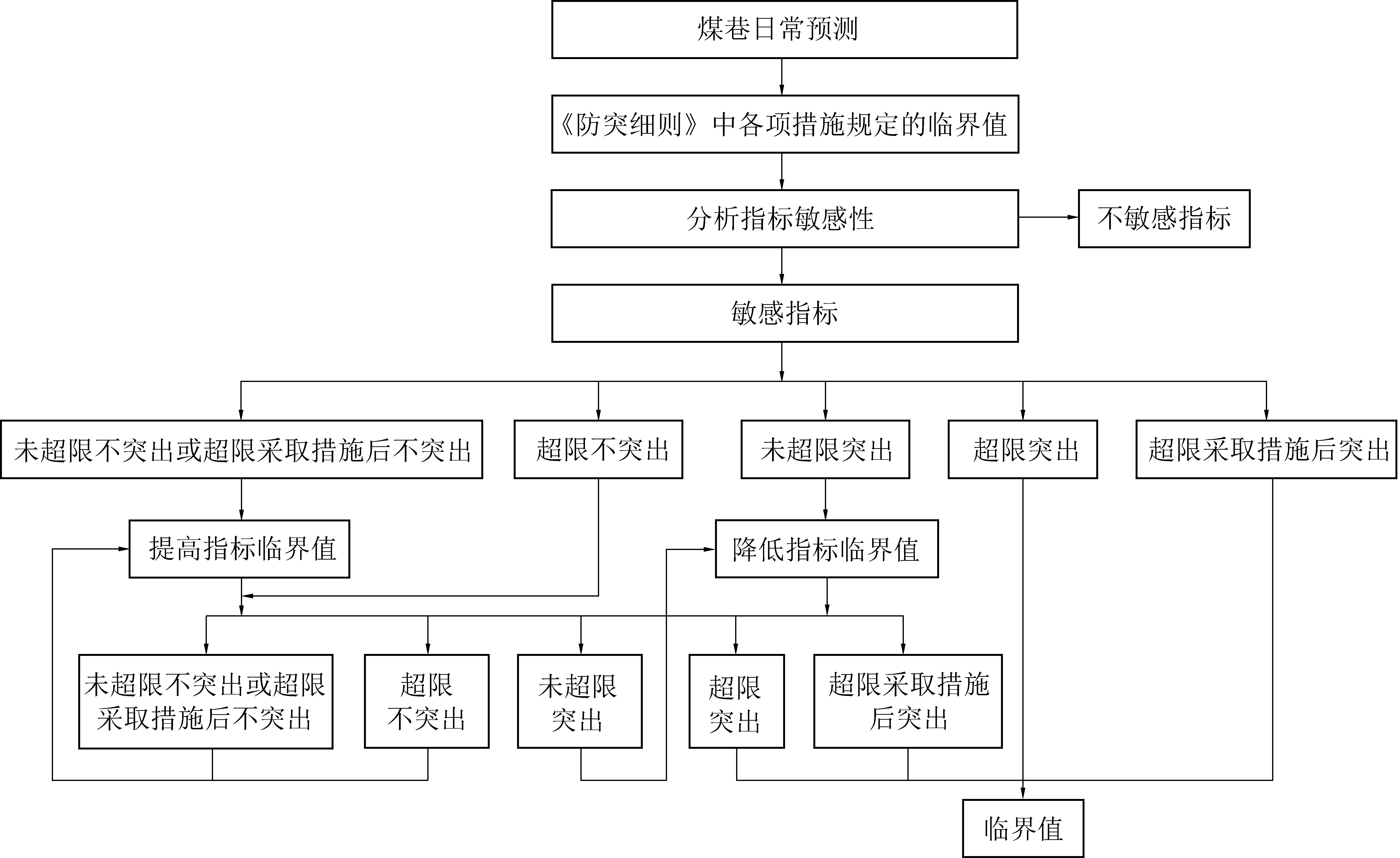

可见,预测突出危险的各项指标都有明确的标准或方法支撑,但这些指标对突出的敏感性及其临界值指标,其敏感性及临界值是以实际发生的突出动力现象为依据[29],如图1所示。原局部预测指标的敏感性及临界值确定流程,在煤巷掘进日常预测过程中,依据预测指标的变化与实际突出或动力现象的发生情况,综合分析判断指标的敏感性,即突出预测指标在突出危险工作面和无突出危险工作面的测值无相同值或相同值较少则属于敏感指标,如各测定值之间无明显区别的指标则属于不敏感指标。缺乏具体的确定标准或方法,具有煤与瓦斯突出鉴定资质的机构也只能摸索着开展相关的研究。

图1 原突出预测敏感指标临界值确定方法[29]

Fig.1 Former determination method of outburst prediction indicators[29]

2.2 原局部突出预测指标敏感性及其临界值测定方法

原突出预测指标,包含区域预测指标和局部预测。原突出预测指标的临界值基本思路是以《防突细则》规定的突出临界值为基准,在现场进行试验:如果在规定的突出临界值以下发生了突出或动力现象,则降低指标值进行试验;如果又发生了突出或动力现象,则再次降低指标值进行试验;如此循环,直至不发生突出或动力现象为止。相反,如果在规定的突出临界值未发生突出或动力现象,则提高指标值进行试验;如果还未发生突出或动力现象,则再次提高指标值进行试验;如此循环,直至发生突出或动力现象为止。可见,原突出敏感指标及其临界值的研究是与突出发生与否直接相关的,主要依据试验过程中实际发生的突出及动力现象,考虑一定的安全系数,综合判断。

3 突出危险性预测指标之间的关系及测定存在的问题

3.1 地应力相关指标的关系

煤与瓦斯突出与地应力、瓦斯和煤的力学性质密切相关。区域预测指标主要为反映瓦斯赋存的瓦斯压力P和瓦斯含量W,坚固性系数f能一定程度上反映煤的性质,总体上缺乏与地应力相对应的区域指标。局部预测指标一般为钻屑量S、钻屑瓦斯解吸指标K1和Δh2、钻孔瓦斯涌出初速度qm和复合指标R值指标。这些突出预测指标中,钻屑量S主要反映地应力因素,钻孔瓦斯涌出初速度qm反映地应力和瓦斯赋存因素,复合指标R通过钻屑量S和钻孔瓦斯涌出初速度qm计算获得,也反映地应力和瓦斯赋存因素。

目前,由于还没有完全掌握煤与瓦斯突出机理,实验室条件下重建原位突出煤层、模拟突出过程也存在诸多不利因素。对于钻屑量S,在世界各地突出煤层开采实践中,未出现实测钻屑量低于《防突细则》建议的临界值6 kg/m而发生突出的案例,可认为临界值6 kg/m安全而合理;同时,唯一反映地应力状况指标,钻屑量S不可替代,各煤炭企业可直接采用钻屑量S及其建议临界值6 kg/m作为突出预测敏感指标之一。对于钻孔瓦斯涌出初速度qm和复合指标R,目前的突出煤层通常采用区域防突措施并经区域效果检验有效后才进行局部预测,区域防突措施造成煤层地应力降低和煤层渗透率增大,钻孔瓦斯涌出初速度qm存在失真的可能。因此,钻孔瓦斯涌出初速度qm和复合指标R作为突出预测指标,需要区分不同的区域瓦斯治理工程条件。

可见,与地应力相关的突出预测指标临界值的确定非常困难。区域预测指标瓦斯压力P和瓦斯含量W反映煤层的瓦斯赋存状态;钻屑瓦斯解吸指标主要反映煤的瓦斯解吸性能,也侧面反映煤层的瓦斯赋存状态。瓦斯是沟通区域指标(P、W)和局部指标中的瓦斯相关指标(K1、Δh2)的关键因素,这些指标均可以在实验室直接测定或模拟获得,目前可以通过瓦斯相关指标间的对应关系间接确定突出敏感指标及其临界值。

3.2 瓦斯相关指标的关系

3.2.1 区域预测指标之间的关系

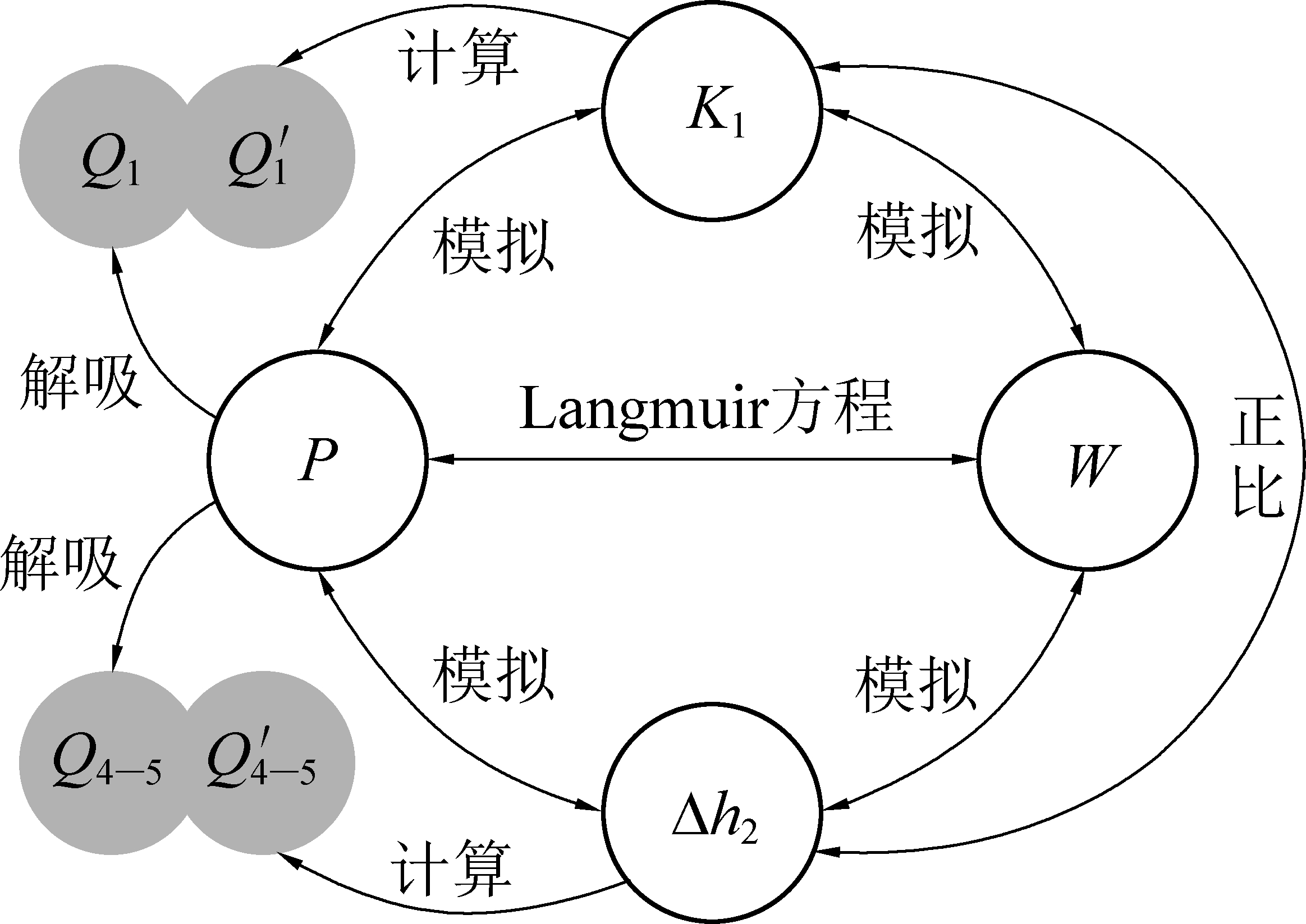

突出预测指标中的瓦斯指标之间的关系如图2所示。图中,Q1为煤样解吸试验中给定瓦斯压力下第1 min的瓦斯解吸量,![]() 为给定压力下模拟K1值反算的瓦斯解吸量,Q4—5为煤样解吸试验中给定瓦斯压力下第4—5 min的瓦斯解吸量,

为给定压力下模拟K1值反算的瓦斯解吸量,Q4—5为煤样解吸试验中给定瓦斯压力下第4—5 min的瓦斯解吸量,![]() 为给定压力下模拟Δh2值反算的瓦斯解吸量。

为给定压力下模拟Δh2值反算的瓦斯解吸量。

图2 突出预测瓦斯指标间的关系

Fig.2 Outburst prediction of the relationship between gas indicators

区域预测指标瓦斯压力P与瓦斯含量W的关系基础是Langmuir方程,游离瓦斯与吸附瓦斯之和为瓦斯含量,进而得出特定煤层瓦斯压力与瓦斯含量的关系。《防突细则》(2019版)给出的瓦斯压力P建议临界值0.74 MPa、瓦斯含量W的建议临界值8 m3/t(构造带6 m3/t),但不同区域、不同变质程度的煤,其瓦斯压力与瓦斯含量之间的关系是变化的,瓦斯压力0.74 MPa与瓦斯含量8 m3/t(构造带6 m3/t)并不一定对应起来。

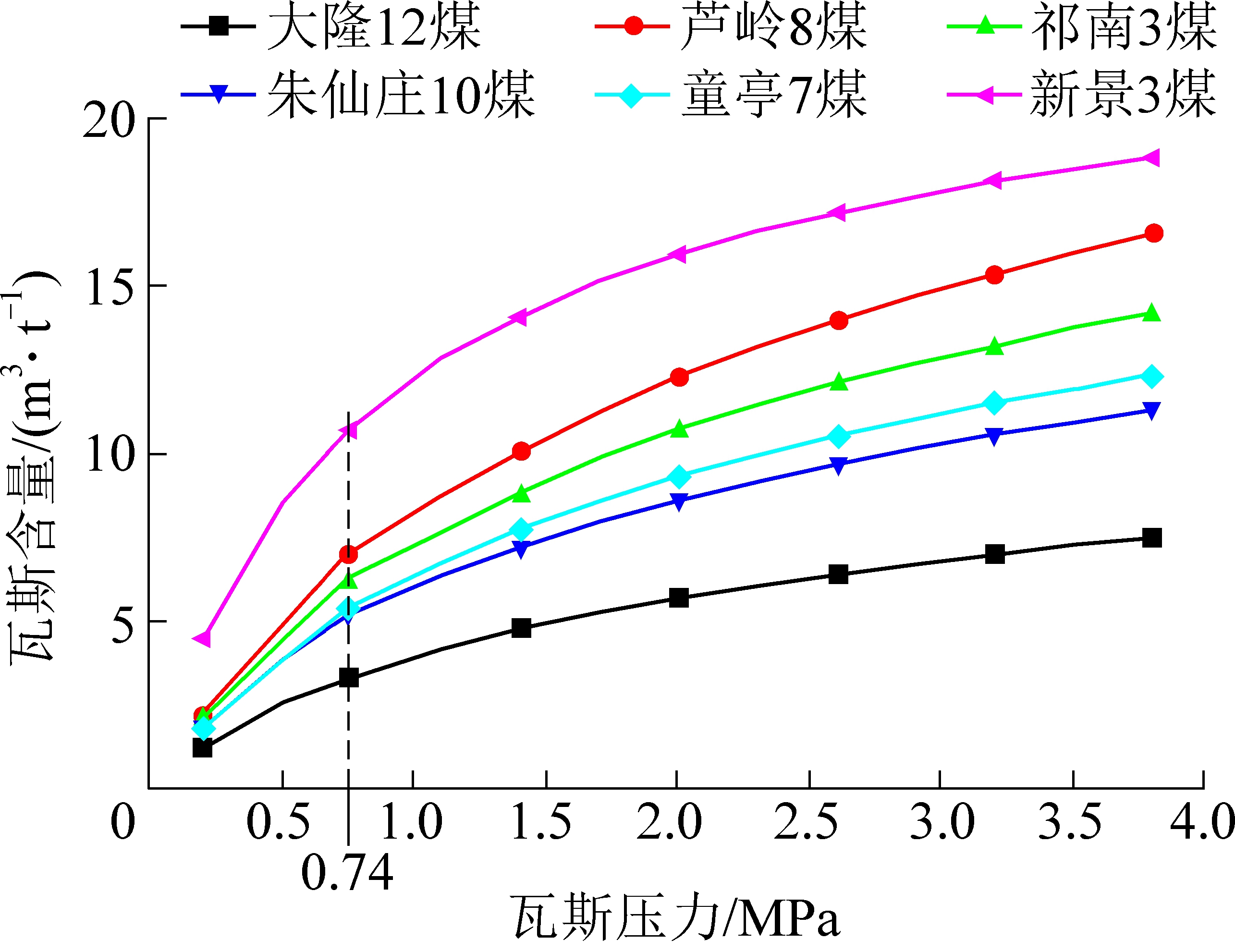

不同矿区、不同变质程度煤层瓦斯压力与瓦斯含量的对应关系如图3所示,对应煤层的工业分析和吸附常数见表5。

图3 不同变质程度煤的瓦斯压力与瓦斯含量的关系

Fig.3 Relationship between gas pressure and gas content of different coal ranks

由图3及表5可知,大隆煤矿12煤为长焰煤,变质程度低、水分高,瓦斯压力0.74 MPa时对应的瓦斯含量仅为3.6 m3/t,小于瓦斯含量建议临界值;新景矿3煤为无烟煤,变质程度高、吸附能力强,瓦斯压力为0.74 MPa时对应的瓦斯含量高达10.7 m3/t,大于瓦斯含量建议临界值;而淮北矿区中等变质程度的突出煤,如芦岭8煤、祁南3煤和朱仙庄10煤,瓦斯压力0.74 MPa时对应的瓦斯含量为5.2~7.0 m3/t,与瓦斯含量建议临界值较为接近。

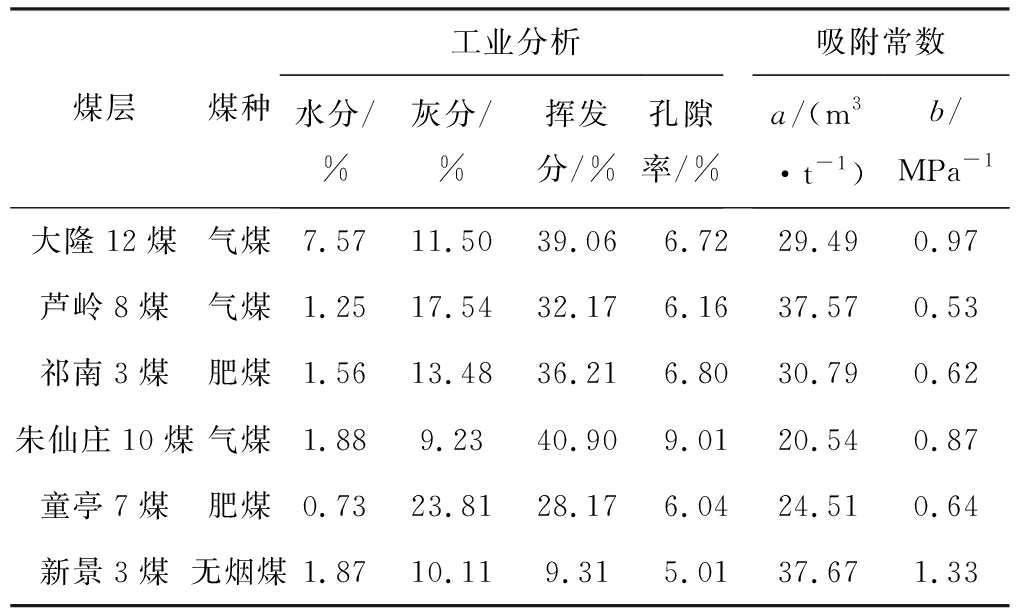

表5 不同煤层工业分析与吸附常数汇总

Table 5 Industrial analysis data and adsorption constants of different coal seams

煤层煤种工业分析吸附常数水分/%灰分/%挥发分/%孔隙率/%a/(m3·t-1)b/MPa-1大隆12煤气煤7.5711.5039.066.7229.490.97芦岭8煤气煤1.2517.5432.176.1637.570.53祁南3煤肥煤1.5613.4836.216.8030.790.62朱仙庄10煤气煤1.889.2340.909.0120.540.87童亭7煤肥煤0.7323.8128.176.0424.510.64新景3煤无烟煤1.8710.119.315.0137.671.33

同时,瓦斯压力P建议临界值与瓦斯含量W的建议临界值与突出发生与否也没有直接关系。区域预测指标的建议临界值是基于20世纪70、80年代的突出始突深度对应的瓦斯压力、瓦斯含量统计规律获得的,《防突细则》(2019年版)增加了地质构造带瓦斯含量6 m3/t这一指标。目前,煤层赋存、地质构造等开采条件发生了变化,这些建议临界值与现今的煤层突出与否无直接关系,也和突出危险程度关系不大。如淮北矿区的芦岭8煤和祁南3煤,瓦斯压力0.74 MPa对应的瓦斯含量分别为7.0 m3/t和6.3 m3/t,差别不大;但2个煤层的突出灾害严重程度差别非常大,芦岭8煤属于强突出危险煤层,曾发生过万吨级的突出,而祁南3煤突出危险性相对要弱。

3.2.2 区域预测指标与钻屑瓦斯解吸指标的关系

瓦斯压力P与钻屑瓦斯解吸指标K1、Δh2的关系可通过相似模拟测试获得,即工作面采集构造煤煤样,在实验室模拟煤样在不同吸附压力下的K1、Δh2值,进而获得钻屑瓦斯解吸指标与瓦斯压力关系。钻屑瓦斯解吸指标K1和Δh2反映的是煤自身的特征,是客观的,同一煤样的瓦斯压力P与钻屑瓦斯解吸指标K1和Δh2是单值对应关系。《防突细则》给出的钻屑瓦斯解吸指标K1建议临界值0.5 mL/(g·min0.5)、Δh2建议临界值200 Pa。

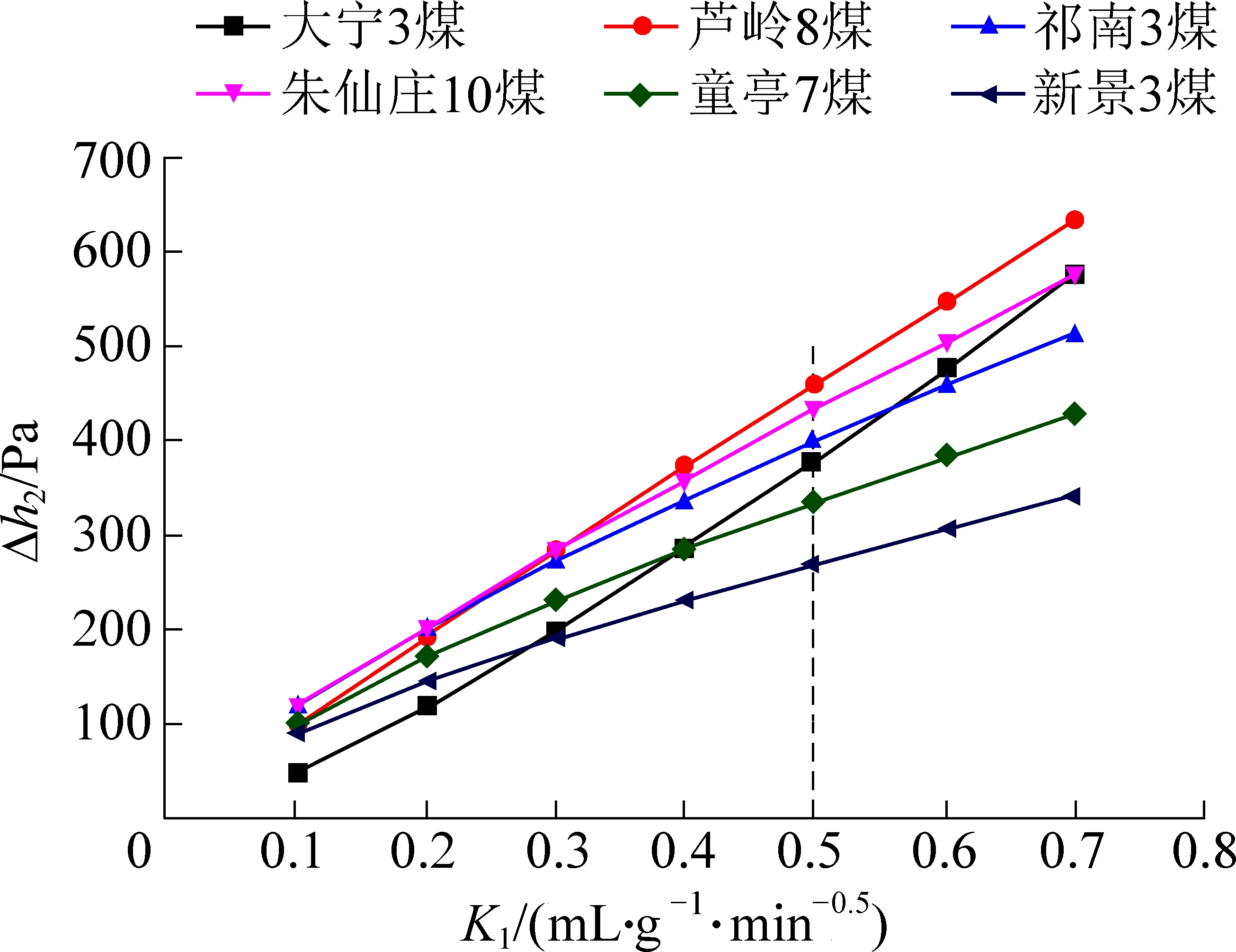

不同煤的瓦斯压力与钻屑瓦斯解吸指标K1的关系如图4所示。由图4可知,淮北矿区芦岭、祁南、朱仙庄和童亭煤矿的4个突出煤层,瓦斯压力为0.74 MPa时对应的K1值为0.16~0.26 mL/(g·min0.5),平均0.2 mL/(g·min0.5);大宁矿3煤层,瓦斯压力为0.74 MPa为对应的K1值为0.53 mL/(g·min0.5),与建议临界值相当;新景矿3煤层,瓦斯压力为0.74 MPa时对应的K1值达0.8 mL/(g·min0.5),远大于建议临界值。

图4 不同煤种瓦斯压力与钻屑瓦斯解吸指标K1 的关系

Fig.4 Relationship between gas pressure and gas desorption index K1 of drilling cuttings of different coal ranks

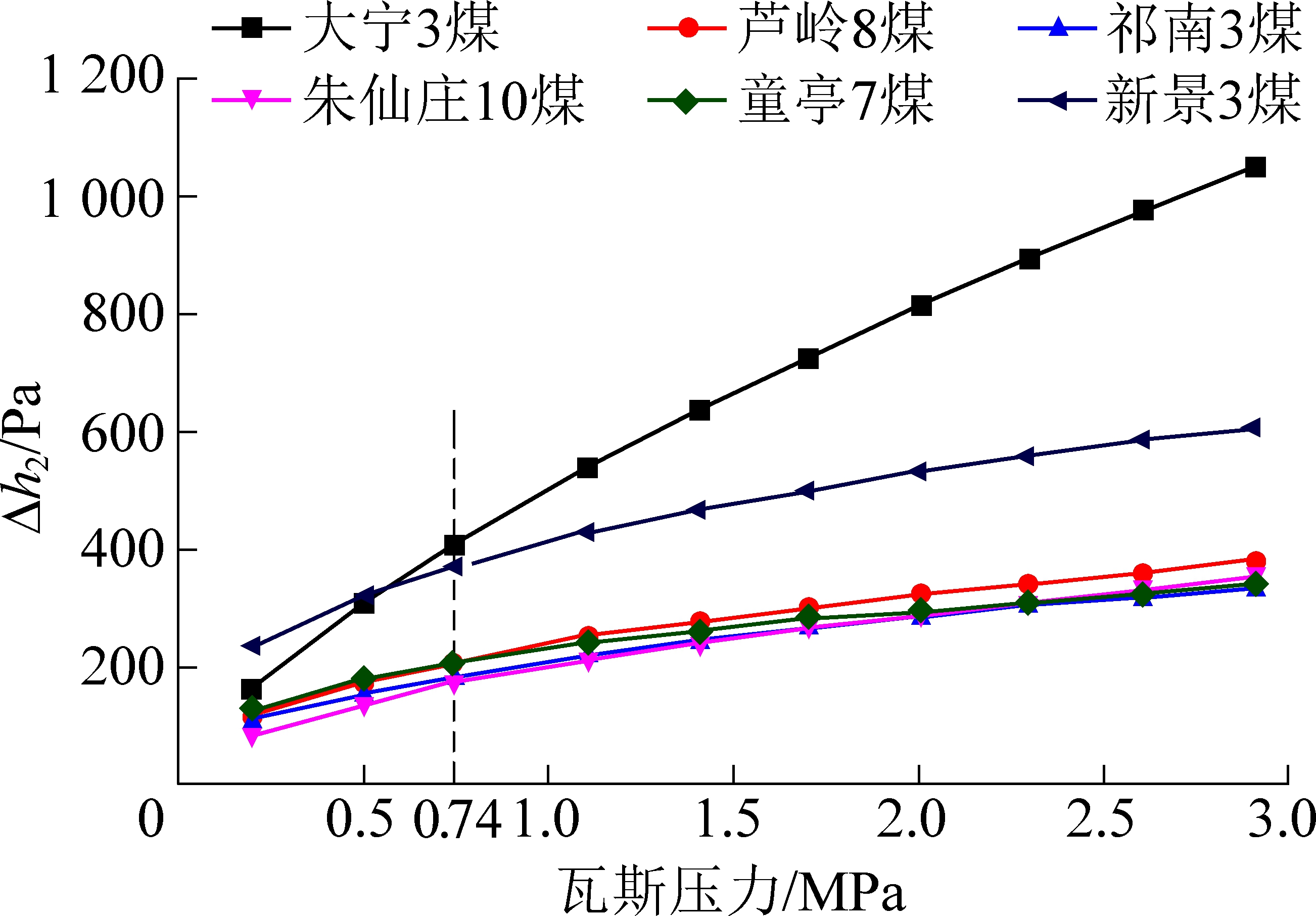

不同煤的瓦斯压力与钻屑瓦斯解吸指标Δh2的关系如图5所示。由图5可知,淮北矿区芦岭、祁南、朱仙庄和童亭煤矿的4个突出煤层,瓦斯压力为0.74 MPa时对应的Δh2为170~210 Pa,平均190 Pa,与建议临界值相差不大;大宁矿3煤层,瓦斯压力为0.74 MPa时对应的Δh2为410 Pa,是建议临界值的2倍以上;新景矿3煤层,瓦斯压力为0.74 MPa时对应的Δh2值达375 Pa,也远大于建议临界值。

图5 不同煤种瓦斯压力与钻屑瓦斯解吸指标Δh2 的关系

Fig.5 Relationship between gas pressure and gas desorption index Δh2 of drilling cuttings of different coal ranks

同理,瓦斯含量为8 m3/t时对应的K1、Δh2也有较大的变化。不同区域、不同煤种的煤,其瓦斯压力P(或瓦斯含量)与钻屑瓦斯解吸指标K1、Δh2的关系是变化的,但中等变质程度的煤在瓦斯压力0.74 MPa对应的Δh2值与建议临界值相差不大,显示出较好的适应性。

瓦斯压力P与钻屑瓦斯解吸指标K1、Δh2之间还可以通过瓦斯解吸试验联系起来,如图2所示。通过实验室吸附解吸试验可得到煤样在不同瓦斯压力下的瓦斯解吸特征曲线,进而可得到第1 min的解吸量Q1、第4—5 min的解吸量Q4—5。同时,通过实验室模拟测试可得到不同瓦斯压力下的K1、Δh2值,进而可反算出煤样第1 min的解吸量![]() 和第4—5 min的瓦斯解吸量

和第4—5 min的瓦斯解吸量![]() 瓦斯解吸试验获得的Q1和Q4—5为煤样实际的瓦斯解吸量,反映煤自身的瓦斯解吸性能,可认为是准确的;通过模拟试验结果反算得到的

瓦斯解吸试验获得的Q1和Q4—5为煤样实际的瓦斯解吸量,反映煤自身的瓦斯解吸性能,可认为是准确的;通过模拟试验结果反算得到的![]() 和

和![]() 是通过测量仪器测定的,测量仪器由于其设计原理、操作过程等原因,测定结果会有误差。因此,以实测的Q1和Q4—5为基准,分别计算、对比

是通过测量仪器测定的,测量仪器由于其设计原理、操作过程等原因,测定结果会有误差。因此,以实测的Q1和Q4—5为基准,分别计算、对比![]() 和

和![]() 的误差大小,用以判断K1和Δh2的敏感性——误差小则表明其与实际瓦斯解吸接近,敏感性好;误差大则表明其与实际瓦斯解吸差距大,敏感性差。

的误差大小,用以判断K1和Δh2的敏感性——误差小则表明其与实际瓦斯解吸接近,敏感性好;误差大则表明其与实际瓦斯解吸差距大,敏感性差。

3.2.3 钻屑瓦斯解吸指标之间的关系

不同试验煤样钻屑瓦斯解吸指标测定结果之间的关系如图6所示。

图6 不同煤种钻屑瓦斯解吸指标之间的关系

Fig.6 Relationship of gas desorption indexes of drilling cuttings of different coal

由图6可知,所有煤样的K1值为0.5 mL/(g·min0.5)时,对应的Δh2值均大于其建议临界值200 Pa,芦岭8煤对应的Δh2值甚至达460 Pa。可见,不同区域、不同煤种的煤,钻屑瓦斯解吸指标K1值与Δh2的关系也是变化的,《防突细则》给出的两者建议临界值并不对应。《防突细则》的建议临界值起源于20世纪80年代的湖南、重庆、辽宁等地区,目前的突出危险煤层遍布全国主要采煤矿区,突出煤层的赋存条件发生了很大变化,临界值之间的关系也相应发生了变化。与区域预测指标的建议临界值一样,这些钻屑解吸指标的建议临界值也不能完全反映当前突出煤层的突出危险性。

3.3 突出预测指标敏感性及其临界值测定中存在的问题

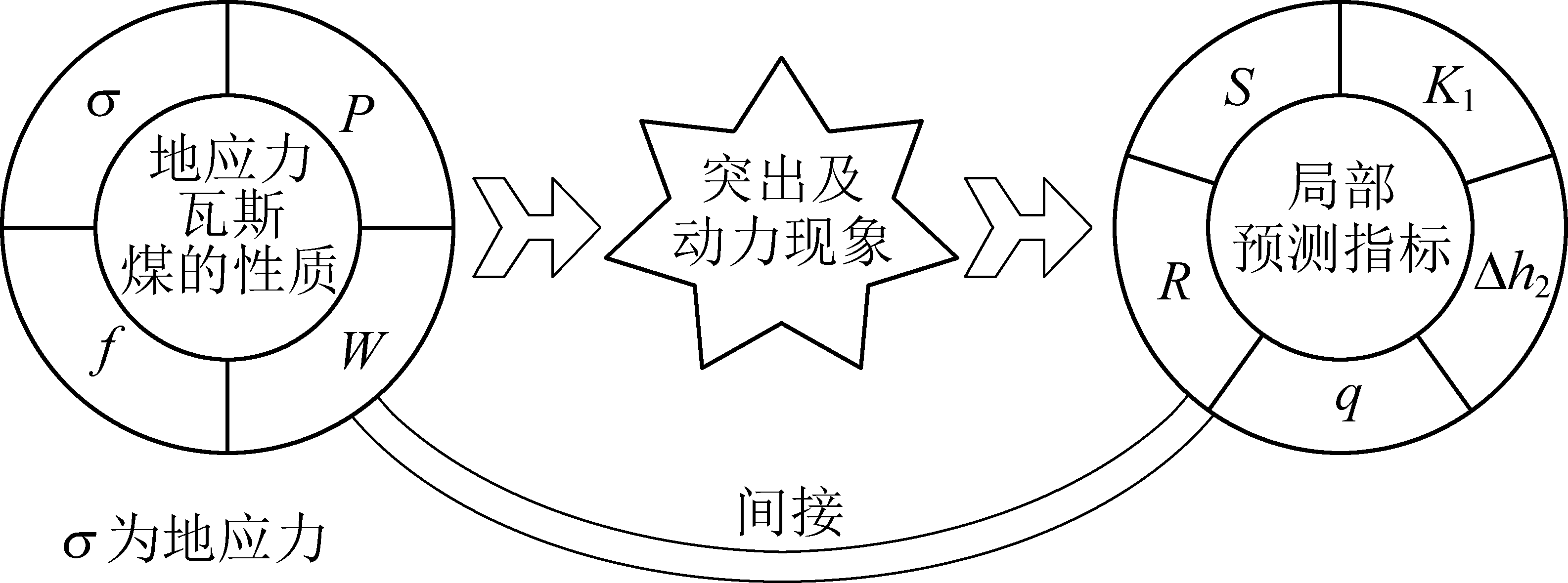

地应力、瓦斯和煤的性质的综合作用决定了煤层是否会发生突出动力现象,这些突出动力现象以往又直接用以确定突出预测指标的临界值,如图7所示。《防突细则》给出了各突出预测指标的建议临界值,但这些建议临界值并不能统一起来,也不能反映煤层实际的突出危险性,表明不同煤层及瓦斯赋存条件很难存在统一的临界值。

图7 突出预测敏感指标确定方法

Fig.7 Determination method of outburst prediction sensitivity index

现今,煤矿现场采用区域预测方法确定突出危险区,在突出危险区内采取区域性瓦斯治理措施,经效果检验区域性消除突出危险的条件下才进行采掘作业,一般无法通过突出及动力现象来确定临界指标的可靠性和经济性。一些突出煤层虽然记载有始突深度,但因时间久远或相关材料不齐全,难以判断其可靠性。同时,当今的经济社会发展水平为煤与瓦斯突出预测提出了更高的要求,即预测不突出的准确率要达到100%。在缺乏突出及动力现象验证的背景下,在保障预测不突出准确率100%的前提下,还要考虑较为经济地采取防突措施,故确定突出预测指标的敏感性及其临界值十分困难。

目前,关于突出敏感指标及其临界值的研究只能越过实际发生的突出动力现象这一关键节点,利用突出的影响因素与局部预测指标之间的关系,依据《防突细则》的要求,结合实际情况,间接确定突出敏感指标及其临界值。

4 突出危险性预测指标及其临界值研究展望

煤与瓦斯突出是地应力、瓦斯、煤的自身属性等因素综合作用的结果。目前,随着开采深度的增加,我国煤矿突出煤层开采时的地应力和瓦斯压力不断增大,在突出灾害日益严重的新形势下,原有的突出预测指标及其临界值的适应性变差,需要从以下4个方面开展深入研究。

4.1 反映地应力的区域预测指标

地应力是突出过程中煤(岩)破坏的动力和能量来源,包括原岩应力和扰动应力,其中原岩应力是构造应力、重力或热作用和构造作用的残余应力综合的结果。地应力主导了煤体宏观和微观结构的改造,控制着煤层瓦斯赋存;瓦斯又能改变煤体力学性质,参与煤体破坏,提供突出煤岩的搬运动力;煤是所有突出能量的作用对象,其力学特性、孔隙结构特征、瓦斯赋存和流动特性等影响着突出过程。而现行的区域预测指标——瓦斯压力、瓦斯含量,反映的是煤层瓦斯赋存状况,而煤与瓦斯突出的关键因素是地应力,随着开采深度的增加,地应力的变化更加复杂,突出危险性也越来越复杂。但在突出危险性预测中能够反映地应力的指标较少,怎样在区域预测中反映地应力、特别是构造应力的变化十分必要。

4.2 煤厚异常变化指标

煤矿各级构造对煤层赋存具有控制作用,如煤层厚度、倾角、连续性等。世界各地的突出事故表明,绝大多数突出事故发生在地质构造地带(断层、褶曲、逆推等)[30]。我国虽然采取了世界上最严格的两级“四位一体”综合防突措施,但在小构造影响区域,如小断层、小褶皱附近,近年来仍时有突出事故发生。小地质构造改变了局部煤层的地应力环境,造成煤层几何形态和微观物理化学结构的改变,进而影响了局部煤层的瓦斯储存与释放特性。小地质构造影响下的煤通常具有高吸附能力,能够束缚高能瓦斯;同时,失稳后煤快速粉化,能够快速释放瓦斯[31]。煤与瓦斯突出案例证明,突出与煤层局部厚度增大具有明显的相关性,煤层厚度的局部增大主要是构造运动的挤压所造成的。通过对局部变厚带突出案例的跟踪和测定,发现煤层变厚带多为突出能量的富集区域,与变厚带的周围煤体相比,煤层瓦斯含量普遍增大,最大增加1倍以上。怎样在突出预测指标中反映出局部变厚带的影响,值得进一步关注。

4.3 突出灾害的潜在强度指标

煤与瓦斯突出由地应力控制,但突出过程主要依赖瓦斯能抛出和搬运煤体,突出煤层瓦斯能的储存与能量释放特征决定了突出的规模与强度。为此,需要量化突出煤体蕴含的突出能量,尤其是瓦斯潜能,表征瞬时突出过程瓦斯潜能的有效转化率,在此基础上进行煤层的突出潜在强度预测,而目前国内外对突出潜在强度的预测研究仍是一项空白。预测突出潜在强度对突出矿井的分级管理及指导选用合理经济的有效措施是非常有意义的,应开展这方面的研究工作。

4.4 新突出预测方法及措施效果检验方法

我国的煤层经历多期的地质构造运动,煤层赋存、瓦斯赋存和地质构造的作用是不均匀的,虽然执行了严格的综合防突措施,但仍然有少量突出发生在实施防突措施的过程中或发生在措施效果检验后。这表明,不同的煤层与瓦斯赋存条件、同一煤层的不同区域对防突措施有不同的要求,突出预测方法也应有差异。采用统一化的防治措施存在方法不合理和工程量过剩或不足的可能。因此,进一步提高和完善突出预测方法及措施效果检验方法,研究新的有效防突措施,仍是防突科研工作亟待解决的课题。

5 结 论

1)区域预测指标反映煤层瓦斯赋存,局部预测指标中的瓦斯相关指标反映煤层瓦斯解吸,这些指标间通过瓦斯联系起来,具有单值对应关系,但这些对应关系是变化的。《防突细则》给出了突出预测指标的建议临界值,但这些临界值之间并不对应,同时这些建议临界值也不能完全反映煤层的实际突出危险性,不同煤层很难存在统一的临界值。

2)突出预测敏感指标主要为地应力指标和瓦斯指标,地应力指标不可或缺,选择钻屑量S作为敏感指标,临界值取6 kg/m;瓦斯相关指标集中在瓦斯压力、瓦斯含量和钻屑瓦斯解吸指标,目前可依据瓦斯压力与瓦斯含量的关系、瓦斯压力与钻屑瓦斯解吸指标的关系以及钻屑解吸指标之间的关系,结合突出煤层的实际,间接确定突出预测敏感指标的临界值。

3)突出危险性指标及其临界值的深入研究方向应是,反映地应力状况的区域预测指标,反映小构造影响的煤层赋存变化指标,预测煤层潜在突出强度的指标,适应突出灾害差异性的新突出预测方法及措施效果检验方法。

参考文献(References):

[1] 屠锡根,哈明杰.突出敏感指标初探[J].煤矿安全,1991,20(9):15-21.

[2] 孙东玲,董钢峰,梁运培.煤与瓦斯突出预测指标临界值的选取对预测准确率的影响[J].煤炭学报,2001,26(1):71-75.

SUN Dongling, DONG Gangfeng, LIANG Yunpei. The selection of coal and gas to highlight the critical value of the prediction index has an effect on the accuracy of the prediction[J].Journal of China Coal Society,2001,26(1):71-75.

[3] 罗 勇.煤与瓦斯突出预测敏感指标确定方法研究[J].煤炭技术,2008(12):74-75.

LUO Yong.The method of determining sensitive indicators of coal and gas is studied[J]. Coal Technology, 2008(12):74-75.

[4] 李成武,何学秋.工作面煤与瓦斯突出危险程度预测技术研究[J].中国矿业大学学报,2005,35(1):74-79.

LI Chengwu, HE Xueqiu. Research on the prediction technology of the outstanding danger degree of work surface coal and gas[J]. Journal of China Mining University, 2005,35(1):74-79.

[5] 田坤云,王兆丰.瓦斯突出预测敏感指标的确定方法研究[J].煤,2006(6):1-3.

[6] 王世超.煤与瓦斯突出预测敏感指标确定及应用[J].煤炭科学技术,2013,41(5):82-85.

WANG Shichao.Coal and gas prominent prediction sensitive indicators identified and applied[J]. Coal Science and Technology, 2013, 41(5):82-85.

[7] 齐庆杰.煤与瓦斯突出预测敏感指标[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2015,34(3):329-334.

QI Qingjie.Coal and gas highlight the prediction of sensitive indicators[J]. Journal of Liaoning University of Engineering and Technology (Natural Sciences Edition), 2015, 34(3):329-334.

[8] 史广山.义安矿掘进工作面煤与瓦斯突出预测敏感指标的确定[J].煤矿安全,2012,43(1):107-110.

[9] 陈建忠.潘三矿C13_1煤层掘进工作面敏感指标及临界值研究[D].焦作:河南理工大学,2010.

[10] 张向阳.义安矿掘进工作面煤与瓦斯突出预测敏感指标研究[D].焦作:河南理工大学,2011.

[11] 刘永杰.基于灰色关联分析的突出预测指标敏感性研究[J].中国矿业,2012,21(9):115-117,121.

LIU Yongjie.A prominent predictive index sensitivity study based on gray correlation analysis[J].China Mining, 2012, 21(9):115-117,121.

[12] 舒龙勇.基于防突工作流程的突出预测敏感指标体系构建方法[J].安全与环境学报,2015,15(3):42-47.

[13] 张书金.贵州突出矿区局部突出危险性预测敏感指标研究[J].煤炭科学技术,2016,44(2):89-93.

ZHANG Shujin.Guizhou highlights the local prominent risk prediction sensitive indicators research[J]. Coal Science and Technology,2016,44(2):89-93.

[14] 程远平,付建华,俞启香.中国煤矿瓦斯抽采技术的发展[J].采矿与安全工程学报,2009,26(2):127-139.

CHENG Yuanping, FU Jianhua, YU Qixiang. The development of gas extraction technology in coal mines in China[J]. Journal of Mining and Safety Engineering, 2009, 26(2):127-139.

[15] 中华人民共和国煤炭工业部. 防治煤与瓦斯突出细则[M].北京:煤炭工业出版社,1988.

[16] 中华人民共和国煤炭工业部. 防治煤与瓦斯突出细则[M].北京:煤炭工业出版社,1995.

[17] AQ1026—2006,煤矿瓦斯抽采基本指标[S].

[18] 国家安全生产监督管理总局,国家煤矿安全监察局.防治煤与瓦斯突出规定[M].北京:煤炭工业出版社,2009.

[19] 国家煤矿安全监察局. 防治煤与瓦斯突出细则[M].北京:煤炭工业出版社,2019.

[20] AQ1047—2007,煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法[S].

[21] GB/T 23250—2009,煤层瓦斯含量井下直接测定方法[S].

[22] GB/T 19560—2008,煤的高压等温吸附试验方法[S].

[23] MT/T 752—1997,煤的甲烷吸附量测定方法(高压容量法)[S].

[24] GB/T 23561.12—2010,煤的坚固性系数测定方法[S].

[25] AQ 1080—2009,煤的瓦斯放散初速度指标(ΔP)测定方法[S].

[26] AQ/T 1065—2008,钻屑瓦斯解吸指标测定方法[S].

[27] 国家安全生产监督管理总局,国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2019.

[28] MTIT639—019,钻孔瓦斯涌出初速度的测定方法[S].

[29] 李建铭. 煤与瓦斯突出防治技术手册[M].徐州:中国矿业大学出版社,2006.

[30] SHEPHERD J.Outbursts and geological structure in coal mines: A review[J]. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences & Geomechanics Abstracts,1981,18(4):267-283.

[31] CHENG Yuanping,PAN Zhejun. Reservoir properties of Chinese tectonic coal: A review[J]. Fuel, 2020(15):116-350.