0 引 言

煤层气是一种高效清洁的非常规天然气[1],具有光明的开发前景。从我国启动并实施油气重大专项以来,我国煤层气进入高速开发期[2]。黔西-滇东地区是我国南方重要的煤层气资源赋存区,根据国土资源部2015年完成的全国煤层气资源动态专项评价,黔西-滇东地质资源储量为3.12×1012 m3,为仅次于鄂尔多斯盆地、沁水盆地的第3大盆地。黔西-滇东地区的煤层气地质条件与北方相比更加复杂,具有“层数多而薄、应力高、煤体结构复杂、各类岩性在垂向上频繁交替”的多层叠置含气系统(后简化为“叠置含气系统”)的特殊性[3-4],因此在沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业基地行之有效的常规开发技术,在黔西-滇东地区的试用性却相对较差[5],且该地区的煤层气开发仍处于先导性开发试验,尚未实现规模性开采。

为了研究煤层气开采过程中煤层物性参数演化规律和产气特征,国内外学者利用不同的物理模拟手段搭建了试验平台。从试件尺寸来看,整体上分为大尺度和小尺度两大类。在小尺度试件方面,学者一般是利用岩心夹持器构建试验系统。朱华银等[6]利用单个岩心夹持器搭建了衰竭开采物理模拟系统;在此基础上,胡勇等[7]通过串联2个岩心夹持构建高、低渗“串联”气层系统;为了研究双气层在合采过程中的产气特征,文献[8-9]均通过并联2个岩心夹持器的方式搭建了高低气压双气藏的合采系统;但在实际的煤层气合采条件下,合采层数一般超过2层,因此文献[10-12]将并联岩心夹持器的数目设定为3个,搭建了多层合采试验系统。现阶段,针对大尺度试件方面研究较少,郭晓阳等[13]搭建了单一煤层条件下的多分支水平井煤层气开采试验系统。

尽管有学者对煤层气开采的设备和方法做了一些具体研究,但是针对叠置含气系统的煤层气开采方面的研究还不够深入。笔者利用自主研发的叠置含气系统煤层气开采系统和试验方法展开了煤层气开采试验,为叠置含气系统煤层气多场耦合开采物理模拟试验方面提供了一种研究思路。

1 试验系统及方法

1.1 试验系统

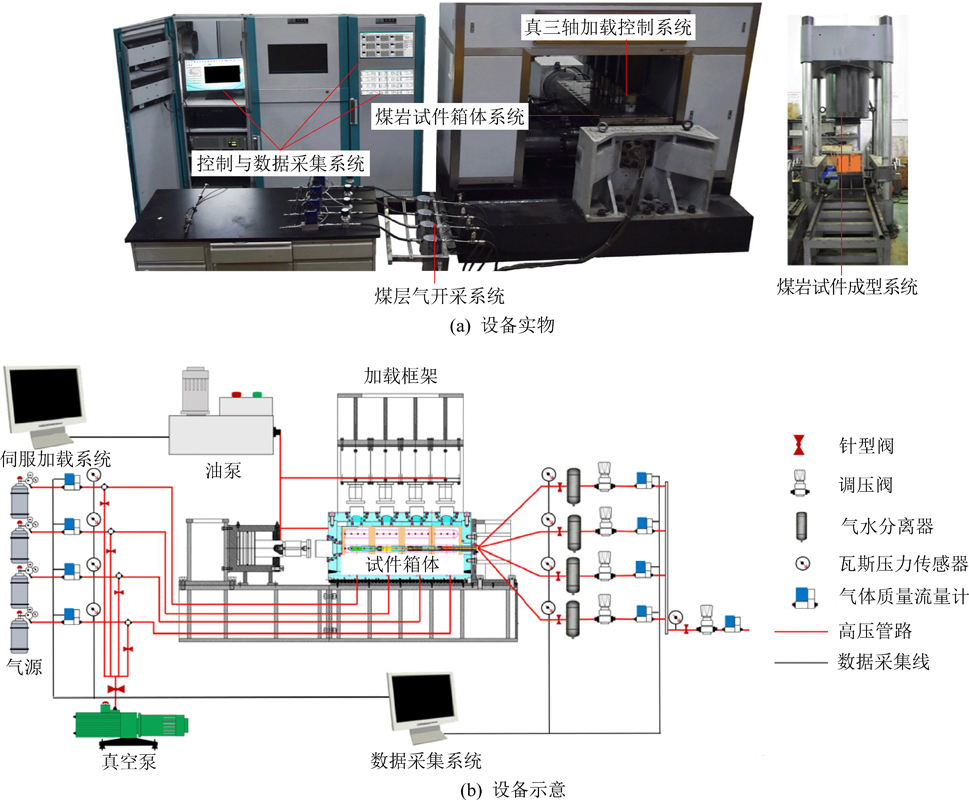

试验选用自主研发的叠置含气系统多场耦合煤层气开采物理模拟试验系统[14-15](图1)。该系统主要由真三轴加载控制系统、煤岩试件箱体系统、控制与数据采集系统、煤层气开采系统、气源系统与煤岩试件成型系统等6个子系统组成,其主要技术参数如下:

试件箱体尺寸/mm×mm×mm 1 050×400×400最大密封压力/MPa6.0瓦斯压力传感器精度/%±0.25温度传感器精度/℃ 0.05位移传感器精度/mm0.1气体质量流量计精度/%±0.35垂向最大加载压力/MPa10侧向最大加载压力/MPa10后向最大加载压力/MPa12

图1 煤层气开采物理模拟试验系统

Fig.1 Physical simulation test system for CBM drainage

真三轴加载控制系统能够实现9个独立加载作动器以模拟真三维非均布复杂的地应力状态。控制与数据采集系统直接控制试验全程中3个方向共9个加载作动器的地应力。设计了水平井、直井、顺层和穿层钻孔4种不同开采模式。试件箱有效尺寸为400 mm×400 mm×1 050 mm,以保障其内部不同位置有效布设相关传感器,最多模拟4个独立煤层。为了获取煤层内的瓦斯压力和煤层温度,在煤层内预埋了瓦斯压力传感器和温度传感器,传感器连接控制与数据采集系统,相应连接方式见文献[15]。气源系统可以实现多煤层同步或独立注气。试件成型系统最大可提供5 000 kN成型压力。本次试验的创新点主要在已有试验设备的基础上,对煤层气开采系统进行了改造和升级,其核心部件为开采管,开采管路和气水分离器。

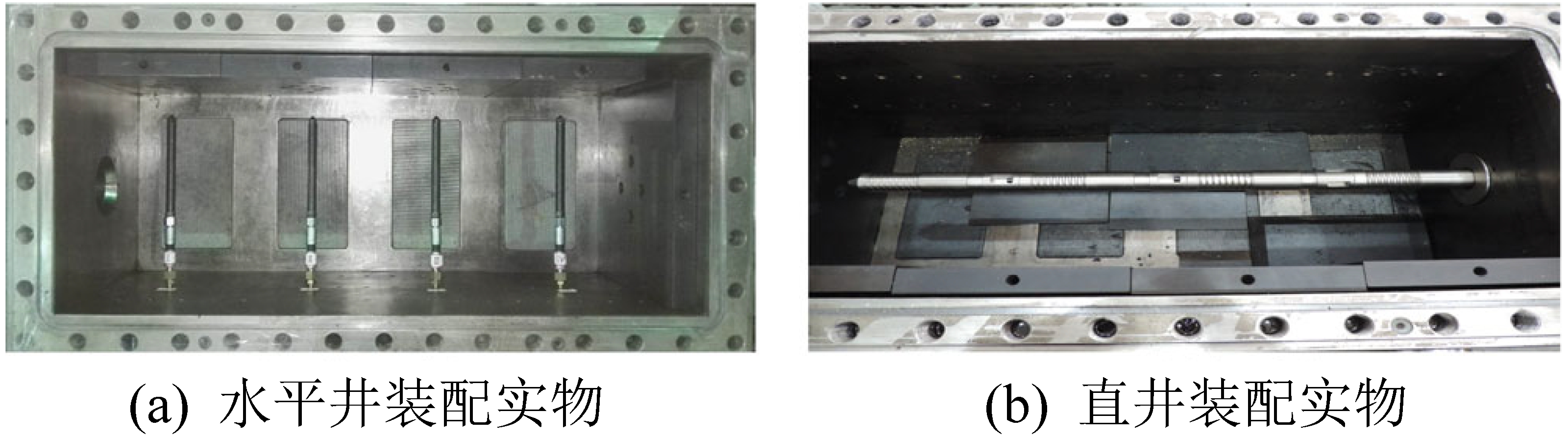

水平井和直井的实物如图2所示。水平井外径18 mm、内径6.4 mm,总长度330 mm,160 mm长的开采段在轴向和环向设有透气孔;直井外径45 mm、内径5.0 mm,总长度1 118 mm,布置了4个86 mm的开采段,每个开采段均设有导气槽和透气孔。煤层内的气体通过水平井开采段的透气孔进入井筒内,直井则是气体通过导气槽汇集到透气孔再进入井筒内。

图2 开采管实物

Fig.2 Physical figure of drainage pipe

开采管的装配实物如图3所示。水平井(顺层钻孔)安装在试件箱体长度方向一侧壁面孔上,使水平井与煤层走向保持平行,水平井最多可安设4个;直井(穿层钻孔)安装在试件箱体宽度方向一侧壁面孔上,使直井与煤层走向保持垂直。煤层气开采主要有2种方式:一是地面钻井开采;二是井下瓦斯抽采。通过改变开采管的类型和布置方式,提出地下开采和钻孔两大类模拟思路。地下开采方面可实现单一煤层直井与水平井煤层气开采、叠置含气系统直井和水平井煤层气开采。钻孔瓦斯抽采方面可实现顺层钻孔和穿层钻孔瓦斯抽采。单一煤层条件下时,试件箱体内仅铺设型煤材料,而叠置含气系统条件与单一煤层条件最主要区别为试件被隔水阻气层分成多个部分。

图3 开采管装配实物

Fig.3 Assembly diagram of drainage pipe

开采管路的实物如图4所示。煤层气开采系统上设计了4个支路和1个总路。每个支路上分别从进气方向依次安装气传感器、针型阀、气水分离器、调压阀和气体质量流量计,最后4个支路联合在总支路上,并在总出口安设气压传感器、调压阀和气体流量控制器。通过控制各支路上相应阀门可实现叠置含气系统的同步、独立或递进开采,通过控制总支路上的调压阀或气体流量控制器实现定压或定产开采。

图4 开采管路实物

Fig.4 Physical figure of production pipeline

现场煤层气的排采过程中存在1个排水降压阶段,为了模拟该阶段在开采口安装了气水分离器。当气液两相流体进入气水分离器内部,水和其他杂质会被具有不同功能的多层滤料组成的滤芯截留,从而滞留在气水分离器壳体内,而干燥气体则透过滤芯流入出气口。但为保证试验系统的气密性,只能在试验结束后,将壳体底部的水和其他杂质通过排水孔排出,具体如图5所示。

图5 气水分离器实物

Fig.5 Physical figure of gas-water separator

1.2 煤层和隔水阻气层材料的制取

制作叠置含气系统试件时,主要有煤层材料、隔水阻气层材料和胶结剂材料的选取。

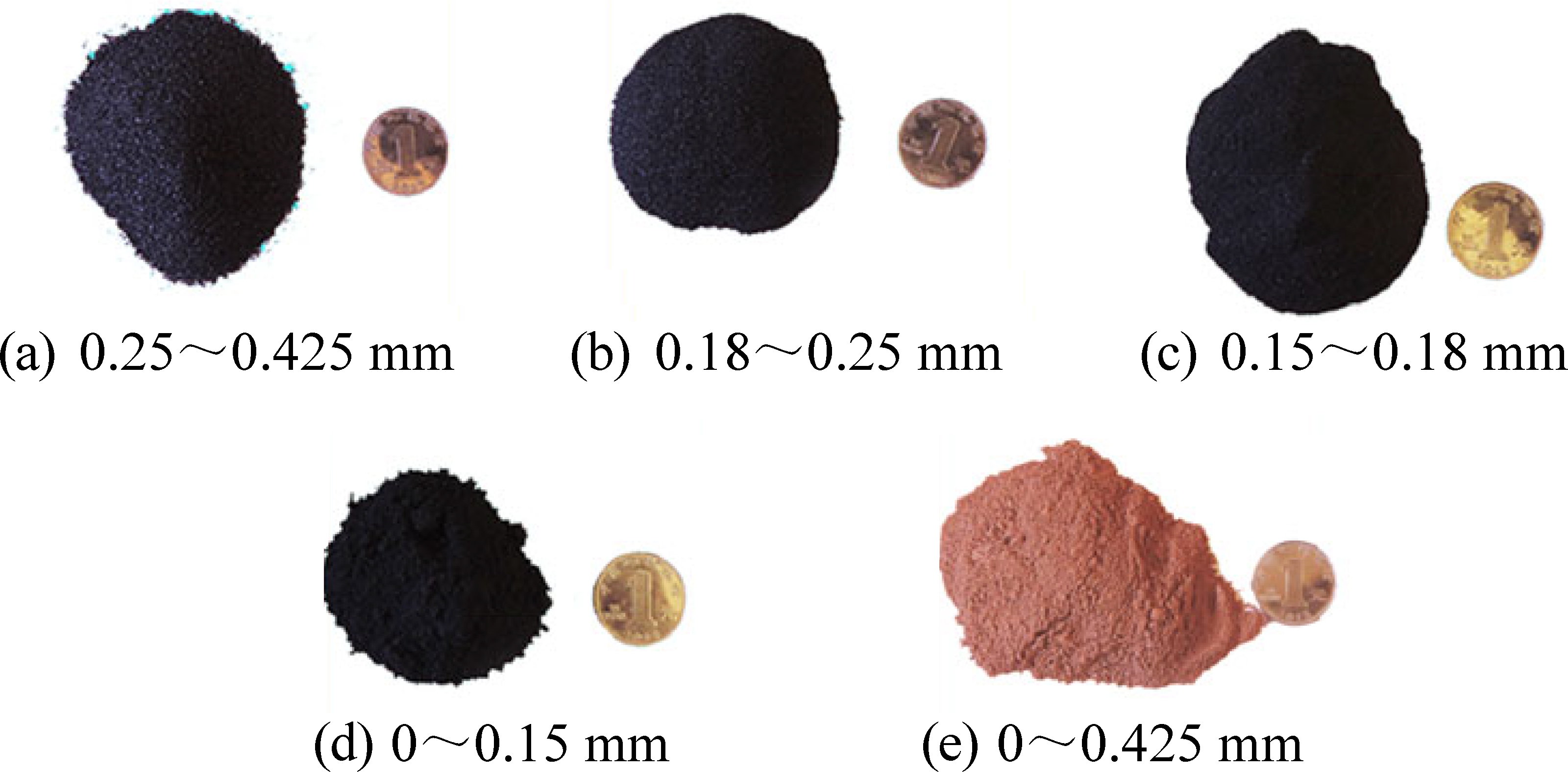

1)煤层材料:试验选用型煤试件,而非原煤试件的原因有2点。首先,大尺度的原煤难以获取,且内部原生裂隙大量存在,原煤的各向异性导致试验结果偏差大,而型煤试件基本上可以看成各向同性介质;其次,型煤与原煤在物理力学和渗透性方面具有一定的相似性[15-19]。试验原煤材料取自重庆南川区水江煤业有限责任公司水江煤矿,原煤经过除杂、破碎和筛分步骤后得到4种煤粉颗粒0~0.15,0.15~0.18,0.18~0.25,0.25~0.425 mm如图6所示,煤样基础参数如下:

真密度/(t·m-3)0.30水分/%23.94灰分/%12.90挥发分/%62.86固定碳/%1.45

2)隔水阻气层材料:在煤层之间需要设置渗透性极低的隔水阻气层,而笔者经过先前成果验证,致密均匀的黄泥材料具有很好的封隔性,能够有效杜绝相邻煤层间的窜流效应[1,20]。黄泥材料选取重庆歌乐山。黄泥材料在实验室内经历除杂、破碎和筛分的流程,得到0.25~0.425 mm的黄泥粉颗粒,成品如图6所示。

图6 煤粉和黄泥粉的实物

Fig.6 Physical figure of coal powder and mud powder

3)胶结剂材料:胶结剂为聚醋酸乙烯酯乳液胶粘剂(乳白胶)和石膏粉,其中聚醋酸乙烯酯乳液胶粘剂用于增强试件塑形,石膏粉的作用为增强试件强度[21]。

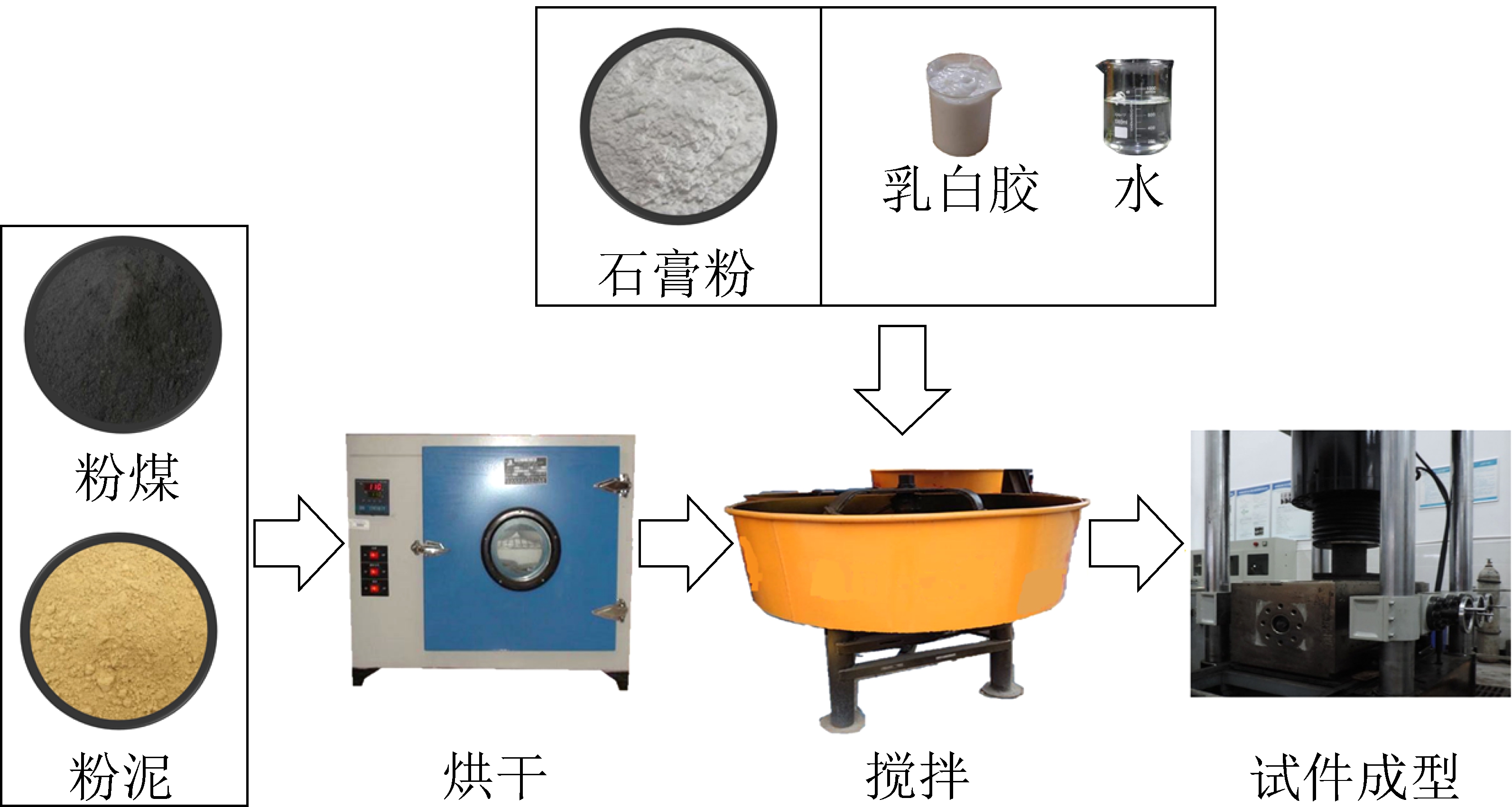

1.3 试件制备工艺

试件制备工艺流程主要有三大步骤,如图7所示。

图7 试件制作流程

Fig.7 Schematic diagram of sample making

1)按照粒径分类的煤粉和黄泥粉放进干燥箱内干燥处理。

2)待干燥后,按照煤层(隔水阻气层)材料的配比对原材料称重,之后将不同粒径的煤粉(黄泥粉)分别放入搅拌机混合,并加入预定分量的胶结剂和水分,其中材料、含水量和胶结剂的比例参照文献[15]。

3)将混合均匀的煤层和隔水阻气层材料分批加入试件箱体内,并按照图8所示埋设开采管和传感器,其中,煤层内共布置了40个瓦斯压力传感器和16个温度传感器,分别位于4个不同的煤层,每个煤层内均布置10个瓦斯压力传感器和4个煤层温度传感器。在10 MPa荷载的成型压力下成型,保压时间为1 h。试件的铺设主要有5层:第1层成型结束后将传感器放置到煤层中,将更多材料放入箱体,加压成型形成第2层,开采管放置在第2层成型后的面上,并安设传感器,按同样方法形成第3层和第4层,第5层全部铺设以黄泥材料为骨料的阻水隔气层。

图8 传感器在不同煤层的布置示意

Fig.8 Diagram of sensors arrangement in different coal seam

1.4 煤层气开采试验

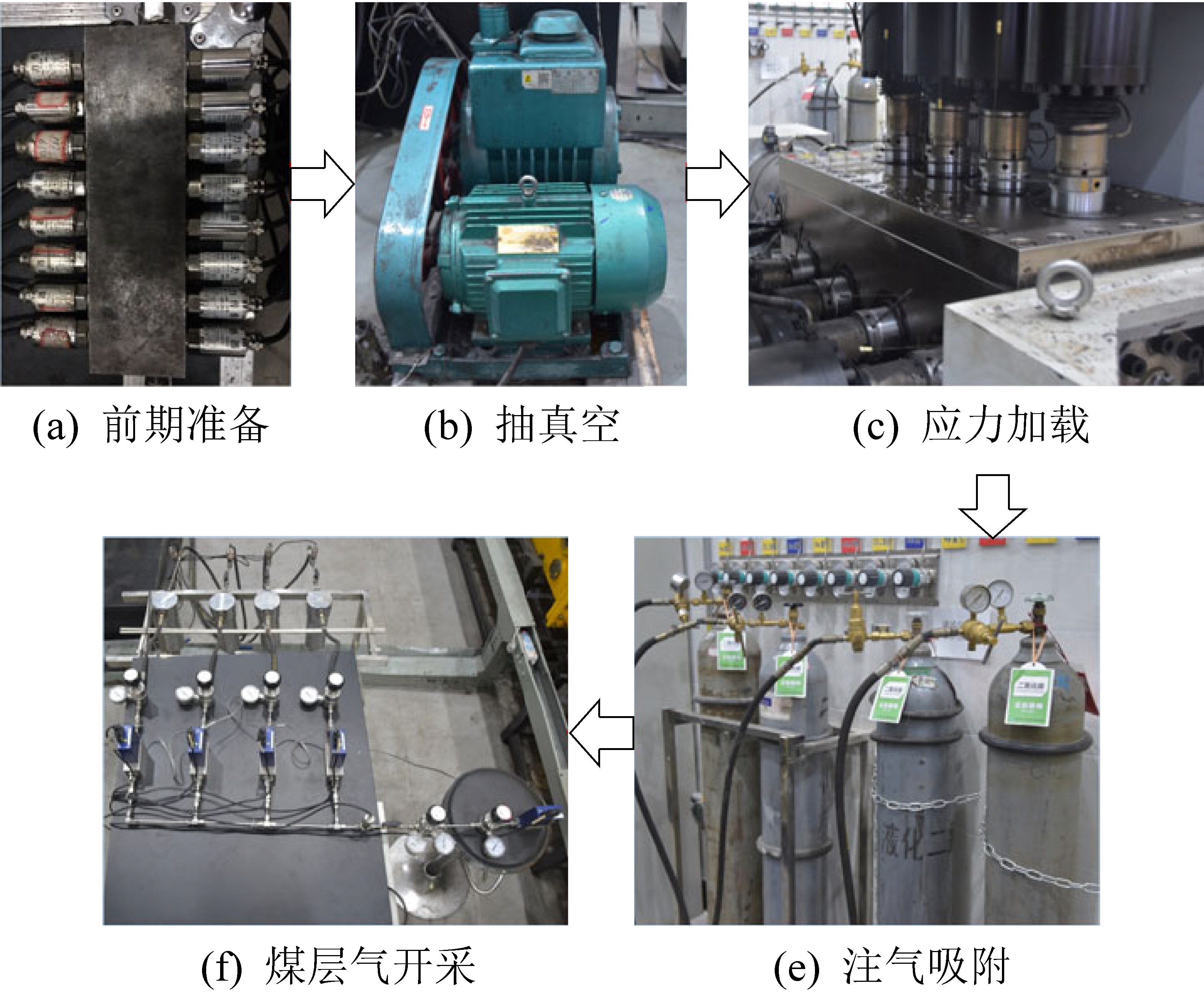

基本的试验步骤有5步,如图9所示。

图9 试验流程

Fig.9 Flow chart of experiment

1)前期准备:连接好气源、试件箱体、开采管路、注气管路、真空泵等仪器设备,检查系统的气密性,标定传感器等。

2)抽真空:利用真空泵对整个系统进行抽真空作业,抽真空1 h,驱除管路、箱体和煤层内部的杂质气体,使煤层内部瓦斯压力达到-0.1 MPa。

3)应力加载:待瓦斯压力下降到-0.1 MPa时,关闭抽真空阀门,启动应力加载程序,加载压力至预定值,其中1—4号煤层在水平方向依次施加3.0、4.0、5.0、6.0和1.8、2.4、3.0、3.6 MPa的荷载,垂直方向施加4.0 MPa的荷载。

4)注气吸附:打开充气阀门,以0.25 MPa为梯度进行阶梯式充气,直至达到吸附平衡状态,其中1—4号煤层初始瓦斯压力依次为1.0、1.3、1.6、1.9 MPa。

5)煤层气开采:完成上述步骤后,关闭注气口阀门,设定出口压力0.3 MPa,打开指定的出气口阀门,开始进行煤层气开采试验。

1.5 试验系统优势和改进方向

笔者基于叠置含气系统这一特殊煤层气成藏模式和已有多层气藏合采物理模拟试验的成果,研制了大尺度物理模拟试验系统。该系统能够同时考虑应力场、渗流场、温度场等多物理场耦合条件,具有大尺度煤岩试件、真三轴应力加载、智能化数据监控、多用途集一体等功能优势:①模拟叠置含气系统煤层气成藏特征:用致密性和胶结性较好的黄泥材料作阻水隔气层,模拟叠置含气系统煤层群之间具有高度隔水阻气作用的细粒碎屑岩致密岩层,实现煤层群之间气-水交换作用极其微弱的效应;叠置含气系统中的煤层自上而下叠置,地应力随埋深的增加呈递增的趋势,用地应力大小不同来表征叠置性,即控制9个加载油缸对自上而下的煤层施加的地应力大小依次增加。②模拟真三维非均布复杂的地应力状态:控制9个加载油缸对不同煤层独立施加应力值,不同煤层同一方向不同油缸施加应力大小不同,同一煤层3个方向应力也不同,从而模拟现场不同埋深条件下三维非均布复杂的地应力状态。③实现不同井(钻孔)型和不同开采方式的煤层气开采物理模拟试验:在试验准备过程中,通过改变开采管布置方式和开采管路连接方式来模拟不同井(钻孔)型(直井、水平井、顺层钻孔和穿层钻孔)、不同开采方式(单采、合采、接替、递进等)。④实时采集、记录并显示各煤层的瓦斯压力、煤层温度、气体流量、煤体变形的试验数据。

该设备仍存在一定的不足之处,其今后的改进方向为:①煤层气开采是一个排水降压产气的过程,需要经历“排水-降压-解吸-扩散-渗流”等阶段,尽管本系统安装了气水分离器,但尚未做到对排水过程进行实时监测,这是本试验装置及方法存在的一个缺陷。②试验中选用的是各向同性介质的型煤,尽管型煤与原煤在物理力学和渗透性方面具有很好的相似性,但型煤相较原煤渗透性还是偏高的,因此需要一种能更好提高型煤的渗流特性,且与原煤具最优相似性的型煤成型工艺技术。

1.6 试验系统适用条件

1)煤层赋存条件:对于单一煤层,模拟煤层倾角一般较小,而对于煤层群,适用于层数不超过4层的近距离煤层群或层间距保持相同的煤层群。

2)井(钻孔)型条件:适用于常规井(钻孔)型煤层气开采试验,非常规井型仅适用于多分支水井,但对鱼骨状多分支井等复杂非常规井型现阶段难以模拟。

2 瓦斯压力及流速监测效果

2.1 监测瓦斯压力效果

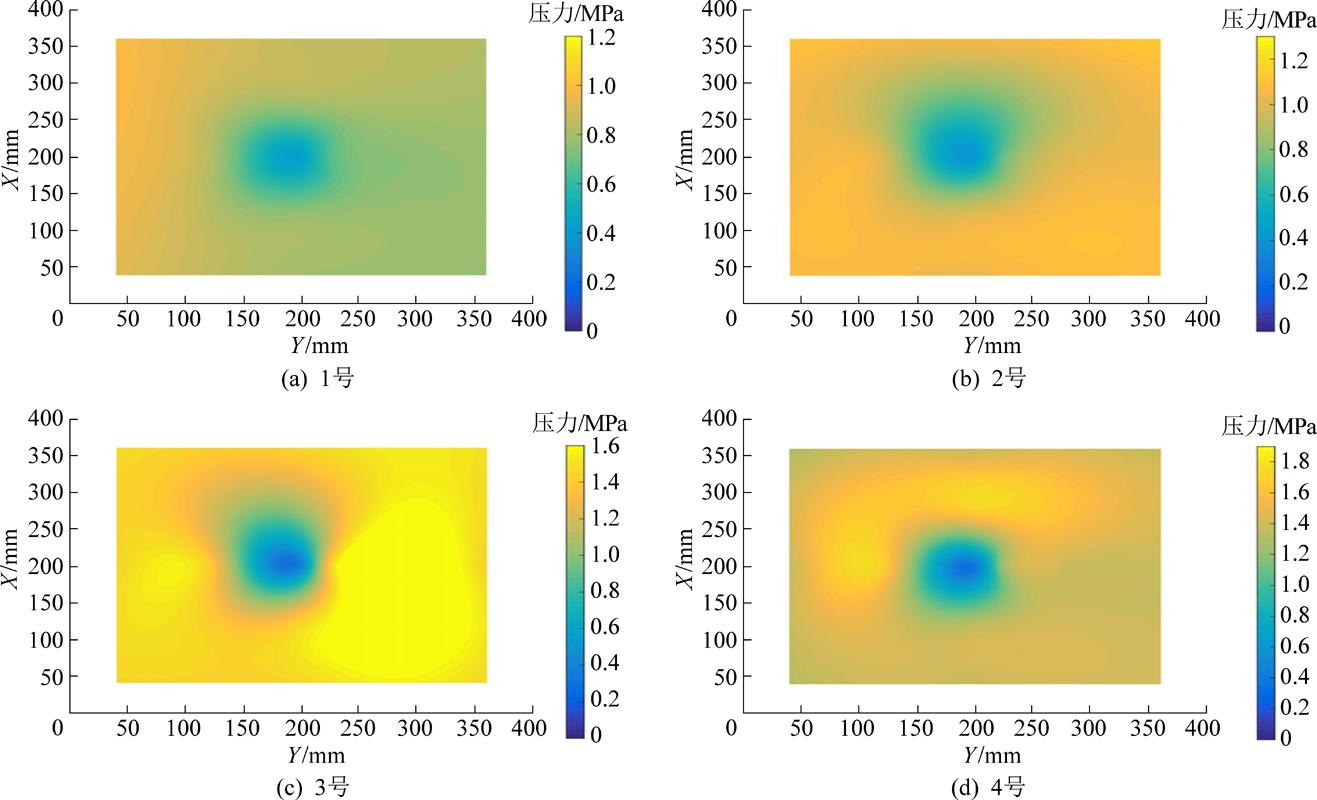

为了全面分析气体开采过程中瓦斯压力变化趋势,借助自行编制的Matlab程序绘制4个煤层的瓦斯压力云图和流场图。

图10a—图10d分别为1—4号煤层在第3分钟的瓦斯压力云图。在煤层开采的第3分钟,瓦斯压力以井筒为中心近似呈现椭圆状,越靠近井筒区域瓦斯压力越小,反之越大,表明至井筒中轴线距离越近,瓦斯压力下降越快,反之越慢。

图10 不同煤层条件下的瓦斯压力分布

Fig.10 Distribution of gas pressure at different coal seam

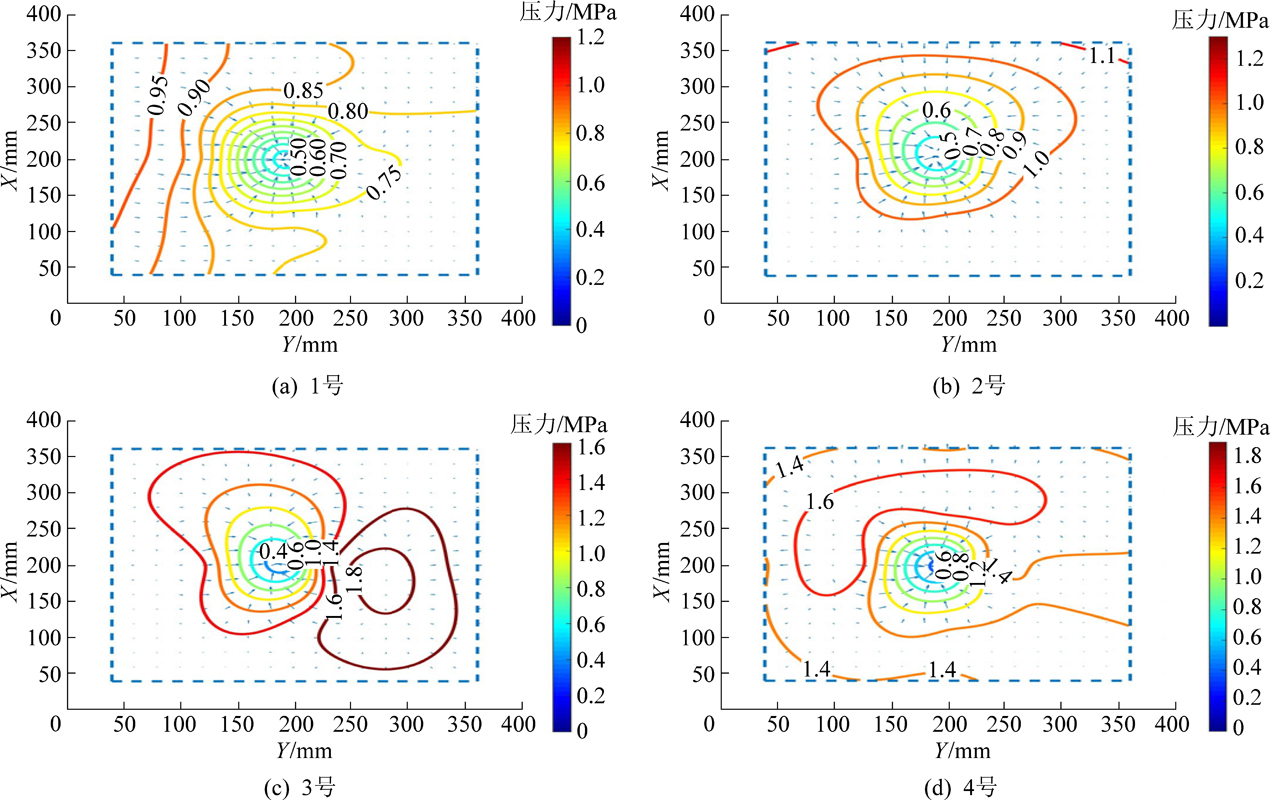

图11a—图11d分别为1—4号煤层在第3分钟时煤层气流场图。从流场图可以明显看到,其中1—4号煤层的压力等值线基本围绕井筒近似对称椭圆分布,压力等值线的密度呈现由井筒中心至外逐渐稀疏,箭头指向井筒,且越靠近井筒中轴线,箭头长度越大。这表明气体源源不断地从煤储层内渗流进入井筒,同一时刻的气体运移速度由近井段向远井段逐渐降低,即距井筒中轴线距离越近的气体运移速度越大。

图11 不同煤层条件下的流场

Fig.11 Gas flow field chart at different coal seam

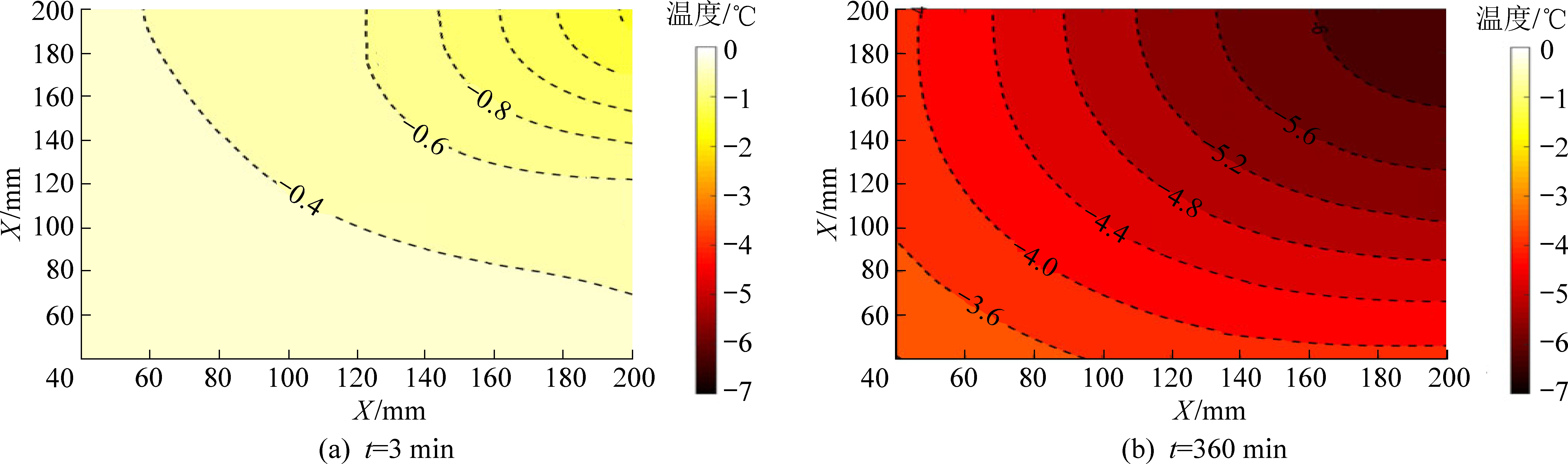

2.2 煤层温度监测效果

为了全面分析气体开采过程中煤层温度变化趋势,以1号煤层为例,借助自行编制的Matlab程序绘制煤层温度下降量云图。由于每个煤层内仅布置了4个温度传感器,因此只能绘制1/4的区域。

图12a—图12b为1号煤层分别在第3分钟和第360分钟时温度下降量云图。在第3分钟时,煤层温度仅在井筒为中心附近区域有下降,井筒远端存在温度未明显下降区域,并以井筒中轴线为起点呈圆弧状向边界扩散,且越靠近井筒区域温度下降量越大,反之越小;在第360分钟时,煤层温度下降量相较于第3分钟时,整体上有了明显的增加。

图12 煤层温度下降量云图

Fig.12 Coal seam temperature drop cloud

2.3 煤层变形监测效果

在外部恒定荷载的作用下,随着煤储层内气体不断被排出,瓦斯解吸导致的基质收缩效应和有效应力降低导致的骨架收缩效应均会使煤层变形,煤层温度的改变形成的热应力也会使煤层发生变形。煤层的体积应变由3个不同方向的与煤层直接接触的刚性加压板上的位移传感器获取的位移量计算得到。

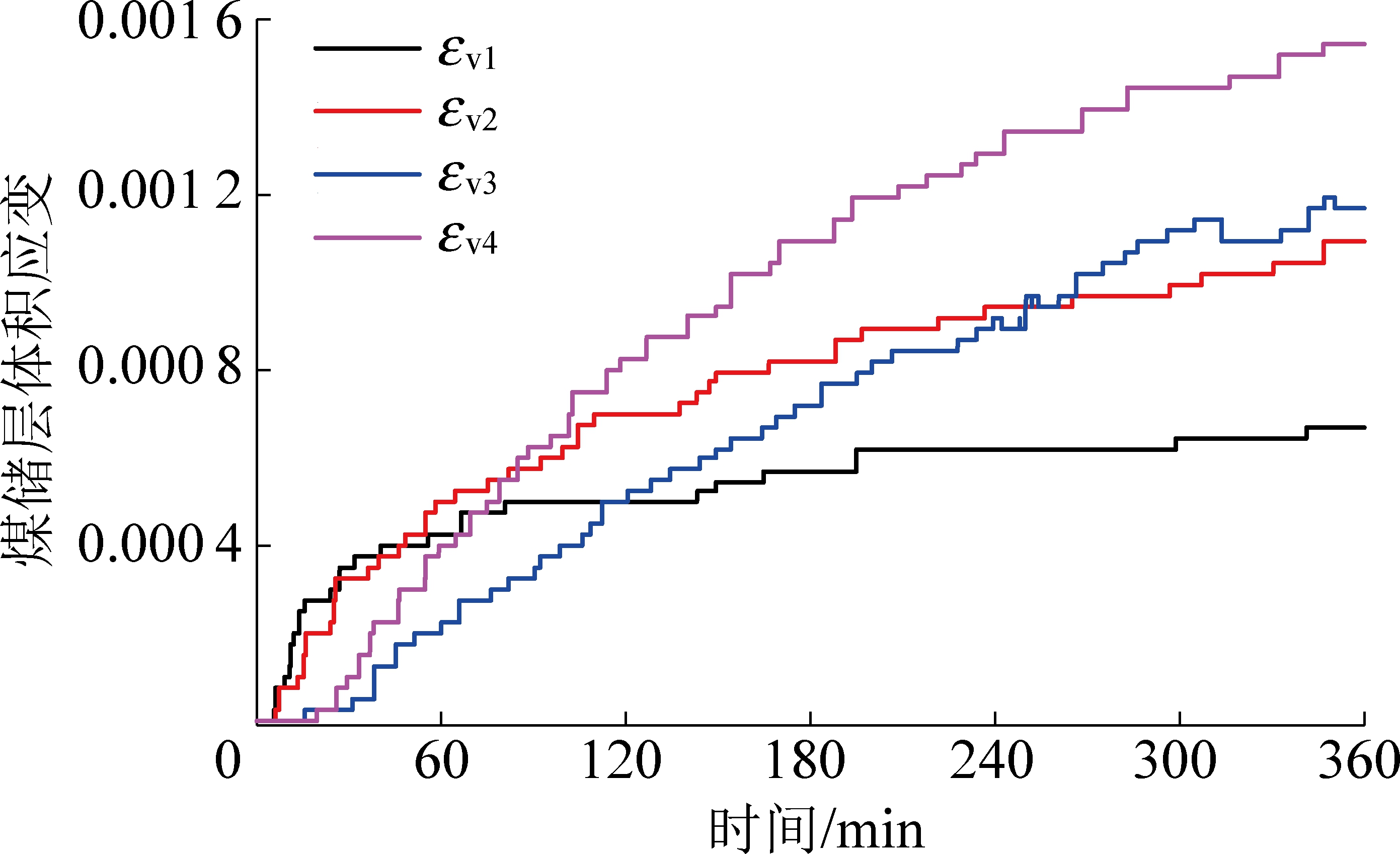

图13分别为1—4号煤层的体积应变演化曲线。1—4号煤层的体积应变分别用εv1、εv2、εv3、εv4表示。由图可知,在第360分钟,εv1—εv4分别为0.000 67、0.001 09、0.001 17、0.001 54,对应大小排序为εv1<εv2<εv3<εv4,这表明初始瓦斯压力越大的煤层,其最终的变形量也越大。

图13 煤层体积应变变化规律

Fig.13 Volumetric strain of coal changes

就整体而言,煤层体积应变在开采初期的增加速率高于后期,以εv1为例,第80分钟时,εv1增长为0.05%,但却维持了约62 min不增加。这是由于开采初期的游离态瓦斯迅速沿着孔隙被排出,导致有效应力减小而发生变形,随着开采的进行,煤层含气量减少,煤层的变形速率也逐渐变缓,初始瓦斯压力越小的煤层,体积应变增长速率变缓出现的时刻越早。

2.4 煤层气产量监测效果

图14分别为1—4号煤层的产量演化曲线。1—4号煤层的瞬时产量分别用q1、q2、q3、q4表示。

图14 煤层气产量变化规律

Fig.14 Variation law of coalbed methane production

由图14可知,瞬时产量曲线均呈现在开采初期迅速达到峰值并急剧下降的单峰曲线类型,而造成这种现象的原因是开采初期,贮存在煤层内的大量游离态气体得到了迅速释放。1—4号煤层的峰值瞬时产量依次为:5.3、9.3、14.1、23.0 L/min,且在开采初期的25 min内,瞬时产量保持着q1<q2<q3<q4的顺序,即初始瓦斯压力越高,瞬时产气量产量越大。

3 结 论

1)针对多层叠置含气系统的特殊煤层气成藏模式,能模拟水平井、直井、顺层钻孔和穿层钻孔4种煤层气开采方式,并建立一套集合材料选取,试件制备工艺和煤层气开采试验的物理模拟试验方法。

2)利用试验系统开展了煤层气开采试验,分析了瓦斯压力、煤层温度、煤层变形、产量的演化特征,表明了该系统和方法的可靠性。

3)瓦斯压力以井筒为中心近似呈现椭圆状,越靠近井筒区域瓦斯压力越小,气体运移速度由近井段向远井段逐渐降低;煤层温度以井筒中轴线为起点呈圆弧状向边界递减,越靠近井筒区域温度下降量越大;初始瓦斯压力越大的煤层,最终的变形量也越大,且其体积应变增长速率变缓的时刻越晚;瞬时产量曲线呈现在开采初期迅速达到峰值并急剧下降的单峰曲线类型。

参考文献(References):

[1] 许 江,李奇贤,彭守建,等.不同层间压差条件下叠置含气系统的定产合采试验研究[J].煤炭科学技术, 2020,48(1):46-53.

XU Jiang, LI Qixian, PENG Shoujian, et al. Experimental study on commingled production with constant-rate of a multi-superimposed gas system under different interlayer pressure difference[J]. Coal Science and Technology, 2020, 48(1): 46-53.

[2] 倪小明,赵 政,刘 度,等. 柿庄南区块煤层气低产井原因分析及增产技术对策研究[J].煤炭科学技术,2020,48(2):176-184.

NI Xiaoming, ZHAO Zheng, LIU Du,et al. Study on cause of low production and countermeasures of increasing production technology about coalbed methane wells in Shizhuang South Block[J].Coal Science and Technology,2020,48(2): 176-184.

[3] 秦 勇,熊孟辉,易同生,等. 论多层叠置独立含煤层气系统-以贵州织金-纳雍煤田水公河向斜为例[J].地质论评, 2008, 54(1): 65-70.

QIN Yong, XIONG Menghui, YI Tongsheng, et al. On unattached multiple superposed coalbed-methane system: In a case of the Shuigonghe syncline, Zhijin-Nayong coalfield, Guizhou[J]. Geological Review, 2008,54(1): 65-70.

[4] 秦 勇,申 建,沈玉林. 叠置含气系统共采兼容性-煤系“三气”及深部煤层气开采中的共性地质问题[J].煤炭学报,2016,41(1):14-23.

QIN Yong, SHEN Jian, SHEN Yulin. Joint mining compatibility of superposed gas-bearing systems: A general geological problem for extraction of three natural gases and deep CBM in coal series[J]. Journal of China Coal Society, 2016, 41(1): 14-23.

[5] 杨兆彪. 多煤层叠置条件下的煤层气成藏作用[D].徐州:中国矿业大学,2011.

[6] 朱华银,于兴河,万玉金. 克拉2气田异常高压气藏衰竭开采物理模拟实验研究[J].天然气工业,2003,23(4): 62-65.

ZHU Huayin, YU Xinghe, WAN Yujin. Simulation experiment of depletion drive development for anomaly high pressure gas reservoir of Kela 2 gas field[J]. Natural Gas Industry,2003,23(4):62-65.

[7] 胡 勇, 朱华银,陈建军, 等. 高、低渗 “串联”气层供气机理物理模拟研究[J].天然气地球科学, 2007, 18(3): 469-472.

HU Yong, ZHU Huayin, CHEN Jianjun, et al. Physical simulated study on the gas-supplying mechanism of high-low permeable serial-connection-formation[J]. Natural Gas Geoscience,2007,18(3):469-472.

[8] 胡 勇,李熙喆,万玉金. 高低压双气层合采产气特征[J].天然气工业, 2009,29(2):89-491.

HU Yong, LI Xizhe, WAN Yujin, et al. Gas producing property of commingled production for high-low pressure double gas reservoir[J]. Natural Gas Industry,2009,29(2): 89-91.

[9] 王文举,潘少杰,李寿军,等. 致密气藏高低压多层合采物理模拟研究[J].非常规油气,2016,3(2): 59-64.

WANG Wenju, PAN Shaojie, LI Shoujun, et al. Physical simulation of high-pressure and low-pressure multilayer production of tight gas reservoir[J]. Unconventional Oil & Gas,2016,3(2):59-64.

[10] 游利军,李 雷,康毅力,等. 考虑有效应力与含水饱和度的致密砂岩气层供气能力[J].天然气地球科学,2012,23(4):764-769.

YOU Lijun, LI Lei, KANG Yili, et al. Gas supply capacity of tight sandstone in considering effective stress and water saturation[J]. Natural Gas Geoscience,2012,23(4):764-769.

[11] 朱华银,胡 勇,李江涛,等.柴达木盆地涩北多层气藏合采物理模拟[J].石油学报,2013,34(S1):136-142.

ZHU Huayin, HU Yong, LI Jiangtao, et al. Physical simulation of commingled production for multilayer gas reservoir in Sebei Gas field,Qaidam Basin[J]. Acta Petrolei Sinica,2013,34(S1): 136-142.

[12] 王 璐,杨胜来,刘义成,等. 缝洞型碳酸盐岩气藏多层合采供气能力实验[J]. 石油勘探与开发,2017,44(5): 779-787.

WANG Lu, YANG Shenglai, LIU Yicheng, et al. Experiments on gas supply capability of commingled production in a fracture-cavity carbonate gas reservoir[J]. Petroleum Exploration and Development,2017,44(5):1-9.

[13] 郭晓阳,邓存宝,凡永鹏,等. 煤层多分支水平井叶脉仿生瓦斯抽采实验研究[J].岩石力学与工程学报,2019,38(12):2418-2427.

GUO Xiaoyang, DENG Cunbao, FAN Yongpeng, et al. Experimental study on leaf vein bionic gas drainage of multi-branch horizontal wells in coal seams[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2019,38(12): 2418-2427.

[14] 刘 东,许 江,尹光志,等. 多场耦合煤层气开采物理模拟试验系统的研制和应用[J].岩石力学与工程学报,2014,33(S2): 3505-3514.

LIU Dong, XU Jiang, YIN Guangzhi, et al. Development and application of multi-field coupling testing system for coal-bed methane (CBM) exploitation[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2014, 33(S2): 3505-3514.

[15] 张超林. 叠置含气系统煤层气开采制度优化及注二氧化碳增产机理研究[D]. 重庆:重庆大学,2018.

[16] 姚宇平,周世宁. 含瓦斯煤的力学性质[J].中国矿业学院学报, 1988(1):4-10.

YAO Yuping, ZHOU Shining. The mechanical property of coal containing gas[J]. Journal of China University of Mining & Technology,1988(1): 4-10.

[17] 尹光志,王登科,张东明,等. 两种含瓦斯煤样变形特性与抗压强度的实验分析[J].岩石力学与工程学报,2009, 28(2):410-417.

YIN Guangzhi, WANG Dengke, ZHANG Dongming, et al. Test analysis of deformation characteristics and compressive strengths of two types of coal specimens containing gas[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2009,28(2):410-417.

[18] 魏建平,王登科,位 乐,等. 两种典型受载含瓦斯煤样渗透特性的对比[J].煤炭学报,2013,38(S1):93-98.

WEI Jianping, WANG Dengke, WEI Le,et al. Comparison of permeability between two kinds of loaded coal containing gas samples[J]. Journal of China Coal Society, 2013, 38(S1):93-98.

[19] 苏小鹏. 含瓦斯煤成型条件优化及煤层气开采物理模拟试验研究[D].重庆:重庆大学,2014.

[20] 许 江,张超林,彭守建,等. 多层叠置煤层气系统合采方式及其优化[J].煤炭学报,2018,43(6):1677-1686.

XU Jiang, ZHANG Chaolin, PENG Shoujian, et al. Multiple layers superposed CBM system commingled drainage schedule and its optimization[J]. Journal of China Coal Society,2018,43(6):1677-1686.

[21] 许 江,周 斌,彭守建, 等. 基于热-流-固体系参数演变的煤与瓦斯突出能量演化[J].煤炭学报,2020,45(1):213-222.

XU Jiang, ZHOU Bin, PENG Shoujian, et al. Evolution of outburst energy based on development of heat-flow-solids parameters[J]. Journal of China Coal Society, 2020,45(1):213-222.