0 引 言

煤炭是我国能源安全的战略保障,关系国民经济的发展,短期内作为主体能源的现状不会改变。近年来,随着东部煤炭资源的枯竭,西部地区成为煤炭能源供给的核心角色[1-3]。陕北侏罗系煤田是世界闻名的大煤田,自20世纪80年代开采以来,开采规模、强度逐渐提升,承担起了振兴陕西经济的重担。但又因其地处西部干旱-半干旱地区,水资源匮乏,地表植被稀少,煤炭的大规模开发利用也给生态环境带来了一定的负面压力。为解决陕北煤炭资源开发与生态环境之间矛盾,越来越多的国内外学者投身于采动对生态环境的影响及其修复研究中。

目前,针对采动对地表生态环境的影响已经取得了较为丰富的成果。在采动地表裂缝方面,范立民等[4]总结分析西部煤矿区地面塌陷现状和分布特征;侯恩科等[5-6]研究了浅埋煤层开采地面塌陷特征及其防治技术,揭示了黄土沟壑区不同位置的地表裂缝动态发育特征和形成机理,揭示了正向坡地表裂缝只开不合、反向坡“先开后半(闭)合以及平坦区“先开后合再开”的活动规律。文献[7-8]揭示了风沙滩地区地表裂缝“M”型的动态变化规律,提出了煤矿区自修复概念;刘辉等[9]探讨了黄土沟壑区采动地裂缝发育规律和地下延展形态,并提出了治理标准。张健等[10]利用室内试验构建了地表裂缝三维空间形态。戴华阳等[11]对神东矿区风沙滩地区地表裂缝进行了实地探测,揭示了地表裂缝全生命周期发育特征。

在采动对潜水资源的影响方面,范立民等[12]揭示了榆神府矿区煤炭开采地下水对高强度采煤的响应特征,分析了水位、流场的时空变化规律;代革联等[13]揭示了沙漠区煤炭开采对生态潜水的扰动特征,揭示相邻矿井开采潜水渗流场的变化特征;彭捷等[14]依据采煤对潜水含水层的影响特点,分析了其影响途径,划分了潜水含水层影响程度类型。陶虹等[15]以地下水长期监测数据为基础,综合分析了采煤区潜水位动态的时空发育特征,并将其划分了3种动态类型。

在土壤理化性质方面,毕银丽等[16]模拟了裂缝区土壤水分的运移规律,揭示了采动对土壤水分的损害规律。吴群英等[17]实测了风沙滩地区浅埋煤层开采地表裂缝动态变化对土壤含水量的影响特征。琚成远等[18]分析了神南矿区采煤沉陷裂缝对土壤表层含水量的影响,揭示了不同宽度裂缝对土壤含水量的水平影响范围和影响周期。

在采动对植被的影响方面,王双明等[19]研究了生态脆弱区煤炭开发与生态水位保护,提出了生态水位的概念,揭示了生态水位对地表植被的影响特征。岳辉等[20]利用遥感生态指数动态监测了神东矿区植被变化的时空特征,认为矿区生态环境质量在逐步提升。刘英等[21]利用卫星遥感影像解译了16年内(2000—2016年)黄土高原荒漠化的空间分布特征,认为荒漠化范围的减少,植被覆盖度的增加与降雨量,气温等均有关系。

近年来,随着环境保护意识的加强,煤矿区生态环境修复成为了研究的热点。在该领域也形成一系列代表性的成果。胡振琪等[22]根据现场监测和理论分析,提出了煤矿区自修复和自然修复的观点,论述了其涵义和内容;李树志等[23]对土地复垦,生态环境修复做出了规定和分区;毕银丽等[24]开展了以微生物为媒介的植被促生研究,拓展了生态环境修复技术;陈秋计等[25]设计研发了监测重构土壤水分含量的装置,设计并分析了多种土壤重构结构的实际功效。胡海峰等[26]总结了山西黄土丘陵采煤沉陷区生态环境破坏特征,并提出了地形修复、水资源保护、植被重建相结合的黄土丘陵地区沉陷区生态修复技术。

采煤对地表生态环境的影响与采矿、地质条件密切相关,不同煤矿区地表生态环境的损伤特征及程度存在差异,因此采取的治理手段以及生态修复技术也有所区别。以上研究成果多集中于浅埋煤层开采领域,而随着陕北侏罗系煤田的持续开发,中深部煤层(埋深在200~600 m的煤层)开采对地表生态环境影响尚不明确,且缺乏响应的生态环境修复提升研究。因此,笔者以陕北榆神矿区为研究区,中深部煤层开采矿井为例,分析煤炭开采对地表生态环境的影响特征,研究提出生态修复提升途径。

1 研究区自然地理与开采地质条件

1.1 自然地理概况

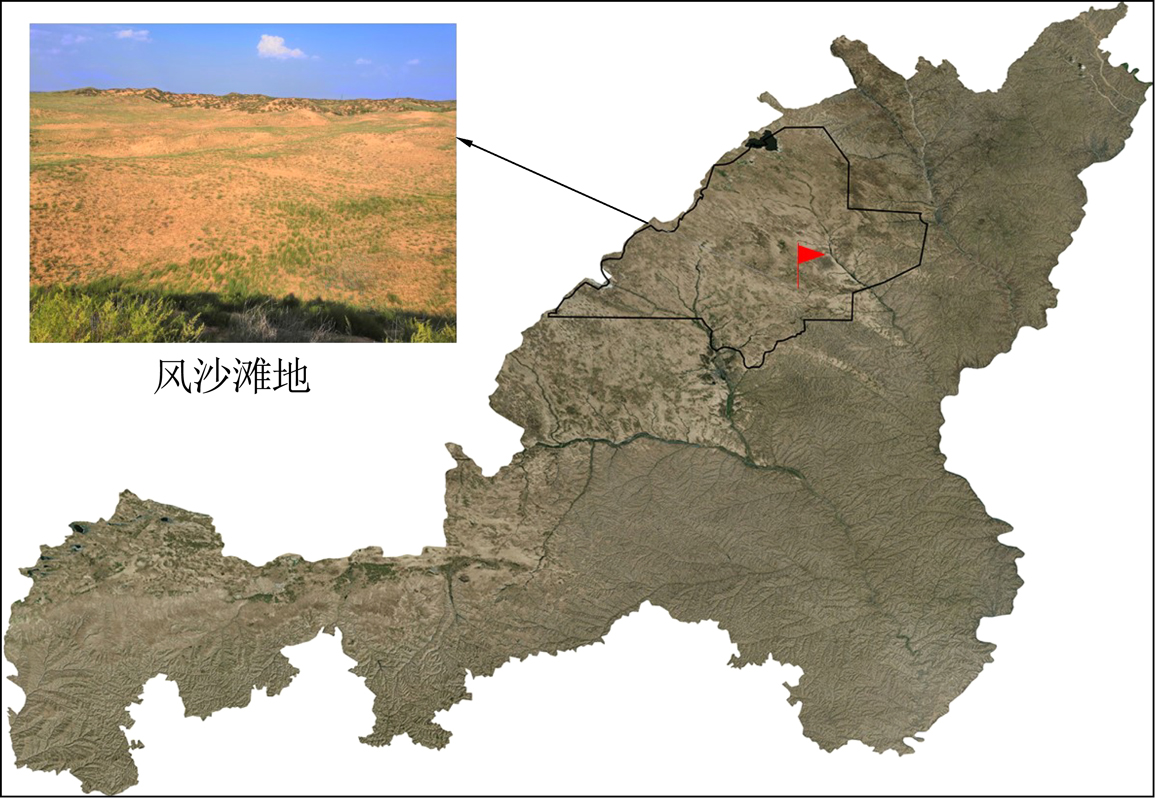

研究区地处陕西榆林境内,属干旱、半干旱气候区,温差悬殊,干燥少雨,年降水量分布极不均匀,年均降雨量小于500 mm,7—9月份为雨季,占年平均降雨量的66%,生态环境相对脆弱。地势平坦,地表被风积沙覆盖,是典型的风沙滩地地貌(图1)。植被以草本和灌木为主,覆盖率是黄土沟壑区的3倍左右;拥有相对丰富的地表水(地表海子)和地下潜水资源。

图1 研究区位置与地貌

Fig.1 Location and geomorphology map of study area

1.2 开采地质条件

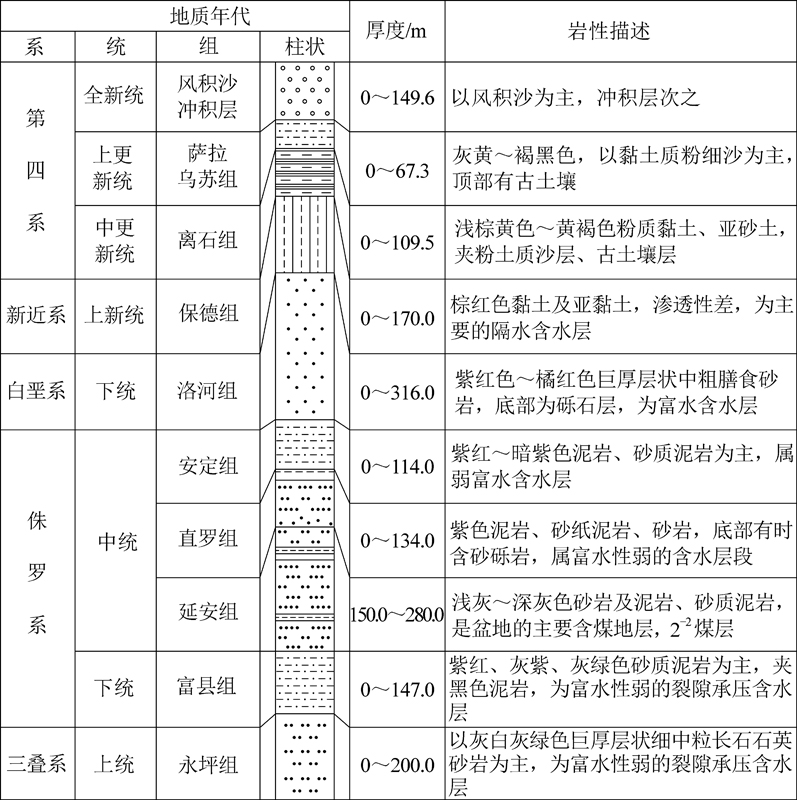

研究区地层由上至下依次为风积沙冲积层(Q4eol)、萨拉乌苏组(Q3s)、离石黄土(Q2l)、保德组红土(N2b)、洛河组(K1l)、安定组(J2a)、直罗组(J2z)、延安组(J2y)、富县组(J2f)和三叠系永坪组(T3y)(图2)。

图2 研究区地层柱状图[27]

Fig.2 Geological histogram of study area

其中,萨拉乌苏组为含水层,新近系保德组红土为隔水层,于区内不均匀分布。直罗组和安定组岩层含有风化岩,是区内独立且富水性极不均匀的裂隙承压含水层。延安组是研究区主要的含煤地层,最大地层厚度约为280 m,其中主要可采煤层为1-2、2-2、3-1、4-2、5-2煤层。目前,研究区主采侏罗系2-2煤层,主要分布在研究区中部、南部以及北部区域;煤层赋存厚度变化范围在0.3~13.0 m,埋深在40~600 m,而在研究区中部埋深在200~400 m,属中深埋煤层,倾角较小一般为1°左右,属近水平煤层。

2 采动对地表生态环境的影响

2.1 采动地表裂缝发育规律

研究区中部(中深部煤层开采区)地势平坦,地表被风沙覆盖,不存在采动诱发的崩塌、滑坡等地质灾害。地表裂缝是风沙滩地区煤炭开采后最直观、最常见的灾害类型,是煤层回采过程中表土非连续性变形的结果。其发育特征与开采工艺和开采条件密切相关[8]。

通过地表裂缝填图和现场人工监测的方法,研究了榆神矿区中部某矿首采工作面的地表裂缝发育特征。工作面基本情况为:工作面长约4 560 m,宽350 m,采用综合机械化开采方式回采2-2煤层,平均开采深度302 m平均开采厚度5.8 m,地表被沙土层覆盖。

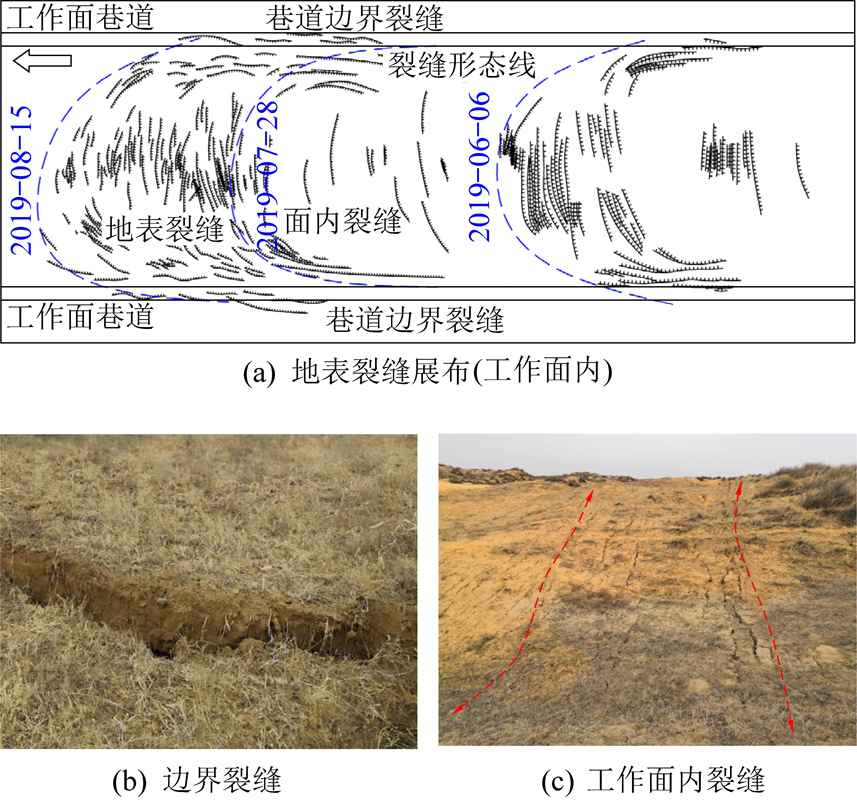

1)地表裂缝发育规律与展布特征。按照地表裂缝发育的平面位置与工作面的关系,将其分为面内裂缝和边界裂缝,前者间隔、平行发育于工作面内,后者平行工作面开采边界(开切眼和巷道)发育。

面内裂缝走向形态较为平直,整体连续性差,容易集群出现,属于拉张型裂缝;裂缝宽度较小,一般小于2.5 cm,平均为0.35 cm,无落差;相邻两条裂缝近似平行展布,间隔距离在2~17 m,平均5 m(图3b);随工作面回采不断产生新的面内裂缝,其与同时期发育于巷道附近的边界裂缝在平面上呈现“C”字型(图3a)。

边界裂缝走向形态亦呈平直状,整体连续性较好,长度长,宽度较大,具有落差,形似“台阶”,多数地表裂缝由拉张作用产生(图3c)。巷道附近的边界裂缝分布在内侧50 m至外侧18 m的范围内,裂缝宽度一般小于5.0 cm,平均宽度为2.5 cm,落差高度不超过6.0 cm。开切眼附近边界裂缝发育程度最高,最外围裂缝距离开切眼的水平距离约为37 m,裂缝宽度一般在2.0~12.0 cm,个别裂缝局部宽度可达15 cm,落差高度在4.0~20 cm,平均为8.2 cm。

图3 地表裂缝展布及实景

Fig.3 Distribution map and surface cracks of working face

另外,工作面内局部地形起伏位置(小型斜坡坡底)和硬质路面局部位置上会出现微小且形态平直的隆起,在此称之为“微型线状隆起”,(图4)。微型线状隆起一般长度较短,隆起高度小,约1.0 cm。微型线状隆起的发育与局部地表受到挤压力和地形密切相关。

图4 微型线状隆起

Fig.4 Surface crack

就地表裂缝的发育程度和对地表损害程度而言,笔者分析可知,边界裂缝发育程度>工作面内裂缝;开切眼上方地表损害程度>巷道上方地表损害程度>工作面内采空区上方地表损害程度。此现象与采动覆岩的初次垮落和周期性垮落特征及其引起的地表土体受力强度和移动变形差异有关。

2)地表裂缝动态发育规律。2019年,经现场跟踪监测,地表裂缝随回采表现出2种动态活动特征。一种是“先开后合”的单峰活动,地表裂缝宽度先增大后减小,甚至闭合,主要发生在面内地表裂缝中,活动时间7~9 d(DL裂缝)。另1种是“只开不合”的单趋向活动特征,地表裂缝宽度表现出增大直至稳定不变的特点,活动时间6~8 d,主要发生在开采边界外围的地表裂缝上(SDL裂缝),如图5所示。

图5 工作面地表裂缝动态变化

Fig.5 Dynamic changes of surface cracks in working face

3)裂缝地下延展形态及深度特征。利用腻子粉和水的混合浆体作为填充物对地表裂缝实施原位充填标识和开挖,结果表明:风沙滩地区中深部煤层开采形成的沙土层地表裂缝深度不大,一般在0.50~2.32 m,均小于2.50 m,且同1条裂缝不同位置裂缝发育深度差别较大,数据显示,单位长度内裂缝的深度差异在5~142 cm/m。

典型地表裂缝开挖结果如图6所示,在沿地表裂缝开挖1 m的长度下,其3处测量点的发育深度分别为45、67、57 cm,单位长度内的深度差在12~20 cm/m且裂缝倾向表现出3种不同特征,表明地表裂缝地下延展形态复杂多变,无统一性可言,也间接说明地表裂缝形成过程中力学机制的复杂性。

图6 典型地表裂缝开挖结果

Fig.6 Excavation results of typical surface cracks

4)地表裂缝的自修复和自然修复特征。工作面采动后,面内地表裂缝具有一定的自修复特征,即裂缝宽度减小的过程;自修复时间与地表裂缝宽度减小所用时间基本一致,一般为4~5 d。而开采边界裂缝无宽度减小过程,故不存在自修复特征。

地表赋存的松散沙层为地表裂缝的自然修复提供了先天条件。地表裂缝会被通过自然力特别是风力搬运的沙体掩埋、进而弥合消失。跟踪调查发现,工作面内裂缝宽度小,一般在采后2个月内被风沙掩埋消失。边界裂缝发育程度较强,一般在采后6个月才能被风沙掩埋,弥合,如图7所示。

图7 地表裂缝自然修复

Fig.7 Photos of natural repair of surface cracks

综上,在地表裂缝发育规律上,与浅埋煤层开采相比,中深部煤层开采引起的地表裂缝发育程度较弱,动态发育时间相对较长,裂缝发育深度较浅不与覆岩内部上行裂隙相互贯通,易在自然作用下被风沙掩埋。

在地表裂缝形成机理上,浅埋煤层开采区地表裂缝多是覆岩内部上行裂隙发育至地表形成的,亦或是两者存在相互贯通,加之浅埋区黄土沟壑的复杂地形影响,导致其形成机理比中深部煤层开采区更为复杂,多变。而中深部煤层开采诱发的地表裂缝基本都是由拉张作用产生,其动态变化也是拉张力与挤压力相互转换的结果。但在地下扩展形态和发育深度上,中深埋开采和浅埋煤层开采都表明了采动附加应力在地下传递的复杂性。

2.2 采动对近地表水资源的影响

研究区内存在较为丰富的水资源,其中近地表的潜水和地表水是相对重要的2类水资源。潜水赋存于第四系风积沙和萨拉乌苏组沙土层内,富水性中等至强,不均匀分布,埋深一般小于10 m,接收大气降水和地表水的补给,是关系植被生长和保障居民用水的主要含水层。地表水则是以“海子”的形式于区内低洼地带发育,水资源量较丰富,水质较好,具有促进水生植被生长,改善地表生态环境的作用。

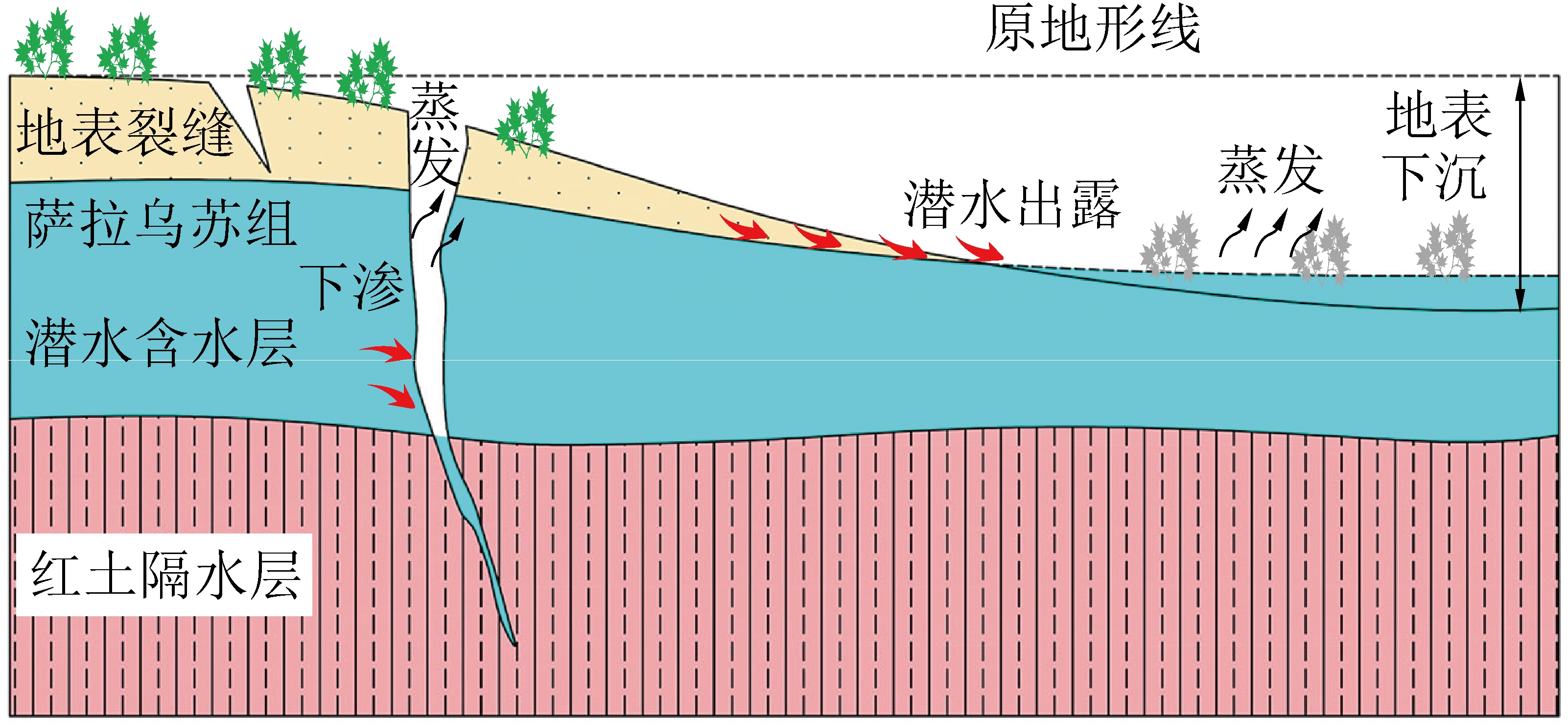

1)采动对潜水含水层的影响。自然条件下,潜水含水层接收大气降水补给,通过蒸发损失。而煤层开采过程中形成的导水裂隙带、地表裂缝和地表沉陷在一定条件下会增加潜水资源的损失量。

根据以往研究结果,研究区中深部煤层开采后裂采比在18~32倍,导水裂隙一般不会发育至潜水含水层[2],潜水不会发生漏失。

采动地表裂缝是煤层开采后造成潜水含水层扰动的另一附加途径。地表裂缝扩大了地表土体暴露面积,间接增大了潜水面的蒸发面积,加大了潜水的蒸发损失量;其次,发育深度超过潜水含水层埋深的地表裂缝会为潜水提供下渗通道,增大潜水的漏失量。研究区地表裂缝原位开挖结果表明,裂缝深度一般小于2.5 m,因此,采动地表裂缝只会对埋深小于2.5 m的潜水产生影响,且该影响会随着裂缝的掩埋、弥合而减弱,通常在裂缝形成后2~6个月内就会消失。

采动引起的地表沉陷也是导致潜水含水层发生扰动的诱因。地表下沉会加大回采前方未沉陷区与后方沉陷区的水力坡度,使潜水加速向采煤沉陷区流动和排泄,当地表下沉超过潜水面后,潜水则会出露地表形成积水,增大潜水蒸发量,导致潜水发生损失。现场调研发现,研究区内潜水赋存在萨拉乌苏组沙土层中,会随地表下沉而发生水位波动,存在地表下沉使潜水出露形成积水的现象,如图8所示。研究区采动对潜水含水层的影响如图9所示。

图8 工作面开采后潜水出露地表

Fig.8 Diving spilling into a lake after mining in working face

图9 采动对潜水含水层的影响示意

Fig.9 Schematic influence of mining on phreatic aquifer

2)采动对地表水资源的影响。与采动对潜水含水层的影响相同,导水裂隙,地表裂缝和地表沉陷亦是采动对地表水资源产生附加影响的途径。在研究区内,覆岩“三带”发育完整,导水裂隙带不会直接发育至地表,也不会与地表裂缝发生贯通,故不是采动对地表水资源的影响途径。地表裂缝在其整个发育周期内会对地表水资源造成附加损失,但影响甚小,且消失的较快;而地表沉陷则会使高位潜水出露补给地表水,增加地表水资源量。

2.3 采动对土壤理化性质的影响

1)对土壤水分的影响规律。地表裂缝使原表土体的暴露面积增加,会通过改变蒸发和降雨入渗量影响土壤的含水量。为准确掌握研究区内地表裂缝对土壤含水量的影响规律,以工作面内1、2 cm宽裂缝为研究对象,在其水平距离20、40、60 cm处,分别采取了10、20、40、60、100 cm深度的土壤样品进行室内测试化验。

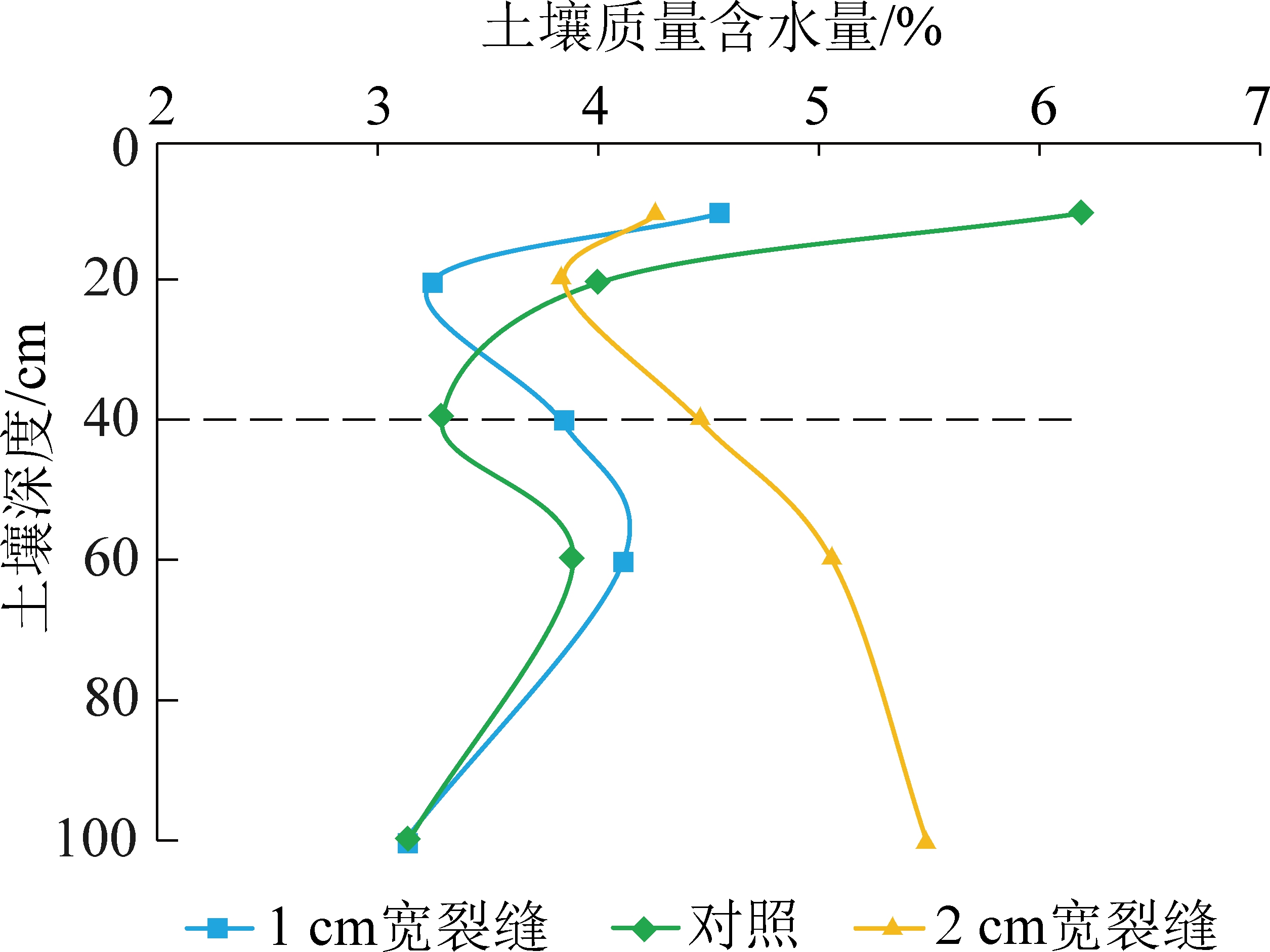

距裂缝20 cm的土壤水分变化曲线如图10所示,距裂缝水平距20 cm的不同宽度裂缝、不同深度位置的土壤质量含水量曲线。从曲线变化趋势看出,20 cm以浅的深度区域内,土壤质量含水量的大小依次为:对照区>2 cm宽裂缝区>1 cm宽裂缝区;表明裂缝的存在会降低该深度区间的土壤水分含量且降低程度与裂缝宽度呈反比。在20~40 cm的深度内,土壤质量含水量发生逆转,裂缝区土壤含水量逐渐超过对照区,而在40~100 cm深度内,土壤质量含水量大小依次为:2 cm宽裂缝区>1 cm宽裂缝区>对照区,表明裂缝的存在增加了该深度区间内的土壤水分含量,且与裂缝宽度呈正比。

图10 距裂缝20 cm的土壤水分变化曲线

Fig.10 Curves of soil moisture (distance from fracture 20 cm)

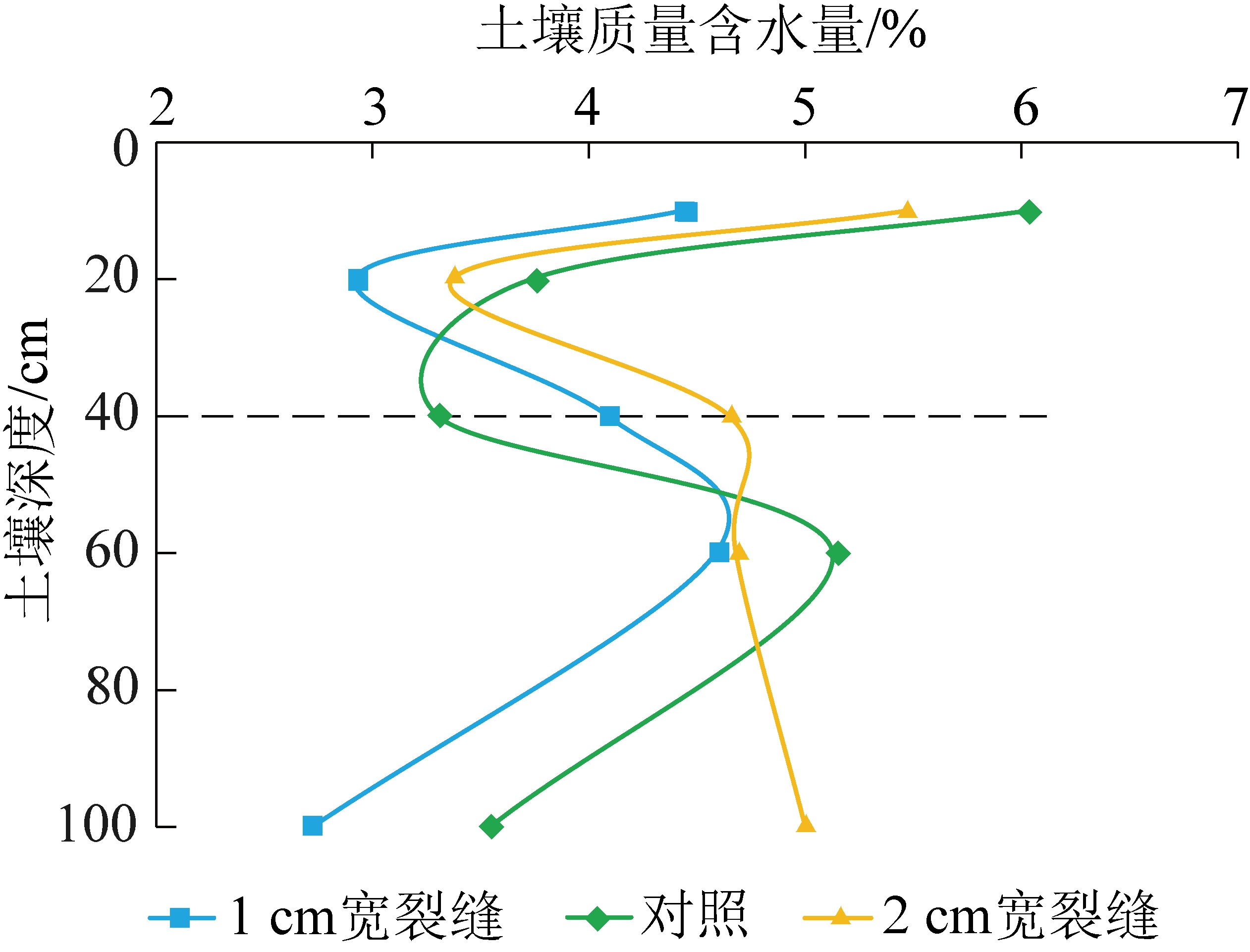

距裂缝40 cm的土壤水分变化曲线如图11所示,在距裂缝40 cm处,土壤水分含量变化明显。裂缝的存在降低了20 cm以浅深度的土壤水分含量;20~40 cm深度内,土壤水分含量发生变化,裂缝区土壤质量含水量逐渐大于对照区域;而40~60 cm深度内,裂缝区和对照区的土壤质量含水量逐渐一致,但就整体而言,裂缝对该深度区间的土壤水分含量具有一定的促进作用。在60~100 cm的深度内,土壤质量含水量的大小依此为:2 cm宽裂缝区>对照区>1 cm宽裂缝区,表明1 cm宽裂缝的存在会减小该深度区间土壤含水量,2 cm宽裂缝会增加该深度区间的土壤含水量。

图11 距裂缝40 cm的土壤水分变化曲线

Fig.11 Curves of soil moisture (distance from fracture 40 cm)

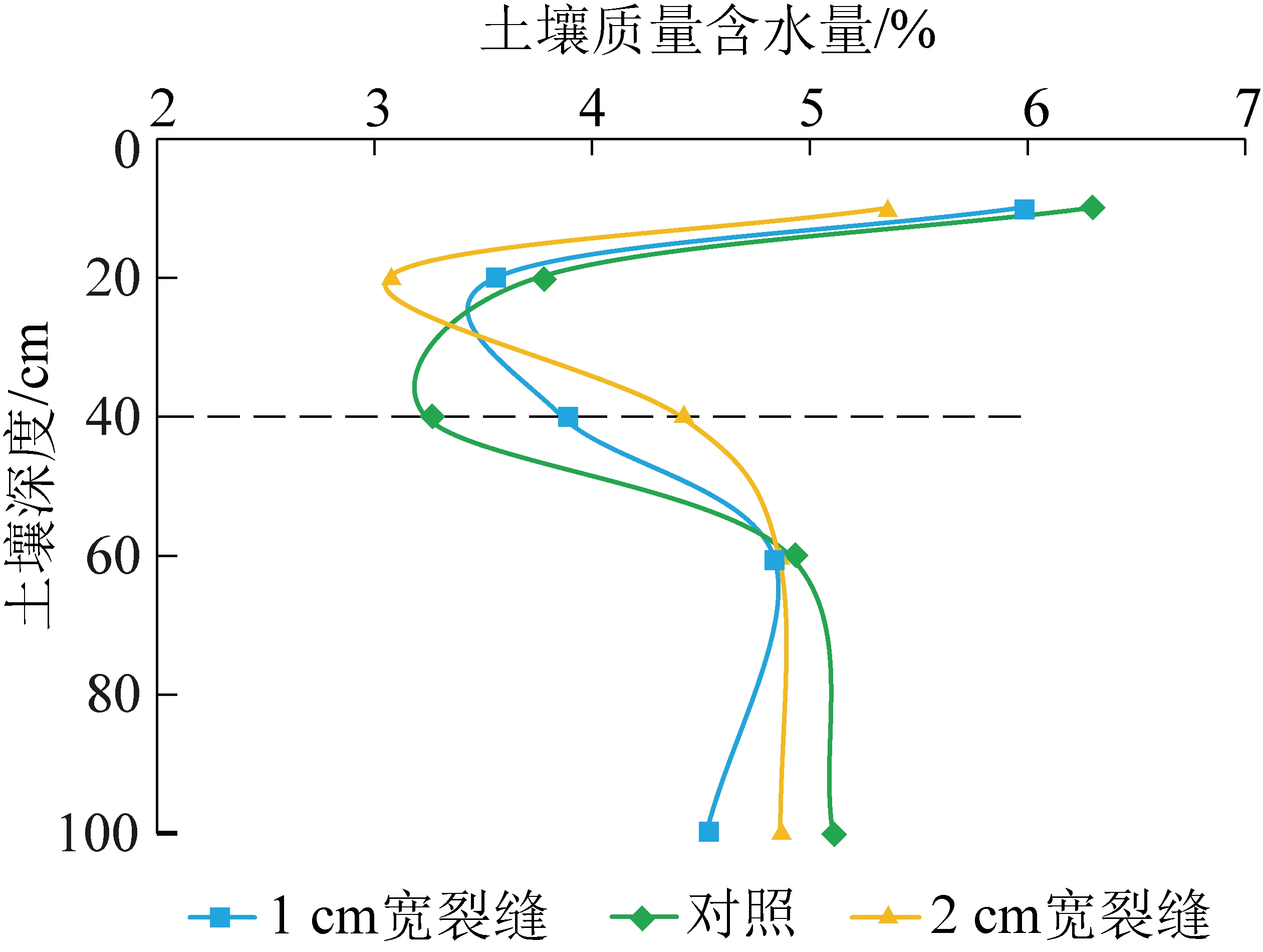

随着取样点与裂缝水平距离的增加,各深度区间的差异性越来越小。距离裂缝60 cm的土壤水分变化曲线如图12所示,当与裂缝的水平距离达到60 cm时,裂缝区与对照区的土壤水分含量的差异明显减弱,但仍有规律可循。裂缝的存在依旧会对20 cm以浅深度的土壤含水量有微弱的减小影响;对40~60 cm深度的土壤含水量有增加影响,而20~40 cm深度区间仍为土壤含水量变化的过渡区间;60~100 cm深度的土壤质量含水量基本一致,三者之间差值小于0.5%。表明当距离裂缝的水平距达到60 cm时,裂缝对60~100 cm深度土壤含水量的影响已经很小,几乎没有影响。

图12 距裂缝60 cm的土壤水分变化曲线

Fig.12 Curves of soil moisture (distance from fracture 60 cm)

分析可知:裂缝的存在会改变土壤水分的分布特征。裂缝减小20 cm以浅的土壤水分含量,水平影响距离超过60 cm;增加40~60 cm深度的土壤水分含量,水平影响距离超过60 cm,而20~40 cm深度则是土壤水分含量逐渐增加的过渡区间,水平影响距离超过60 cm。60~100 cm深度的土壤水分含量则与裂缝宽度和发育深度有关,水平影响距离在60 cm以内。

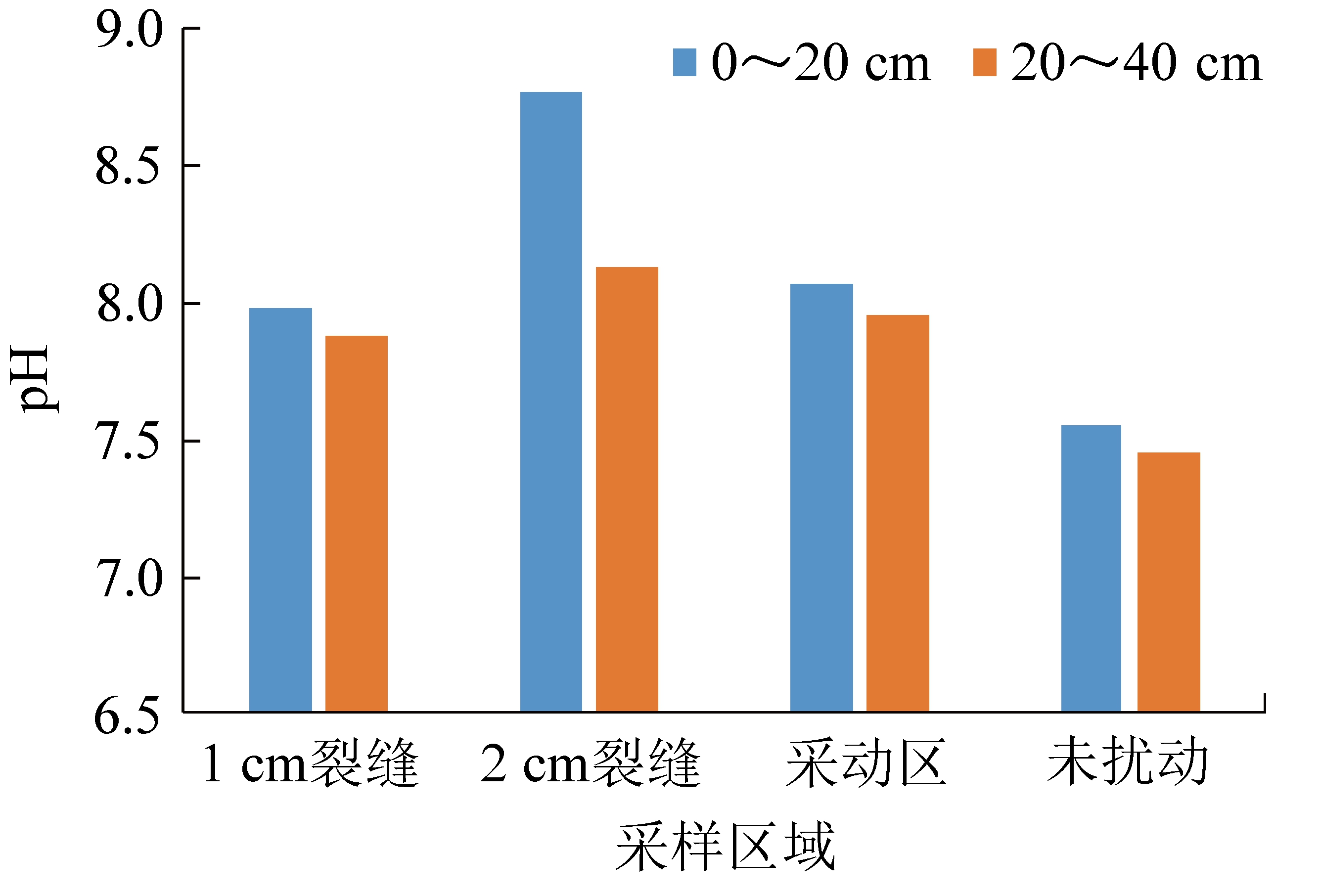

2)对土壤养分的影响规律。土壤pH对土壤养分释放、固定和迁移具有重要作用。一般认为土壤pH在中性范围内养分有效性较高。根据(GB 15618-2018)《土壤环境质量标准》,pH<6.5为酸性土壤,6.5

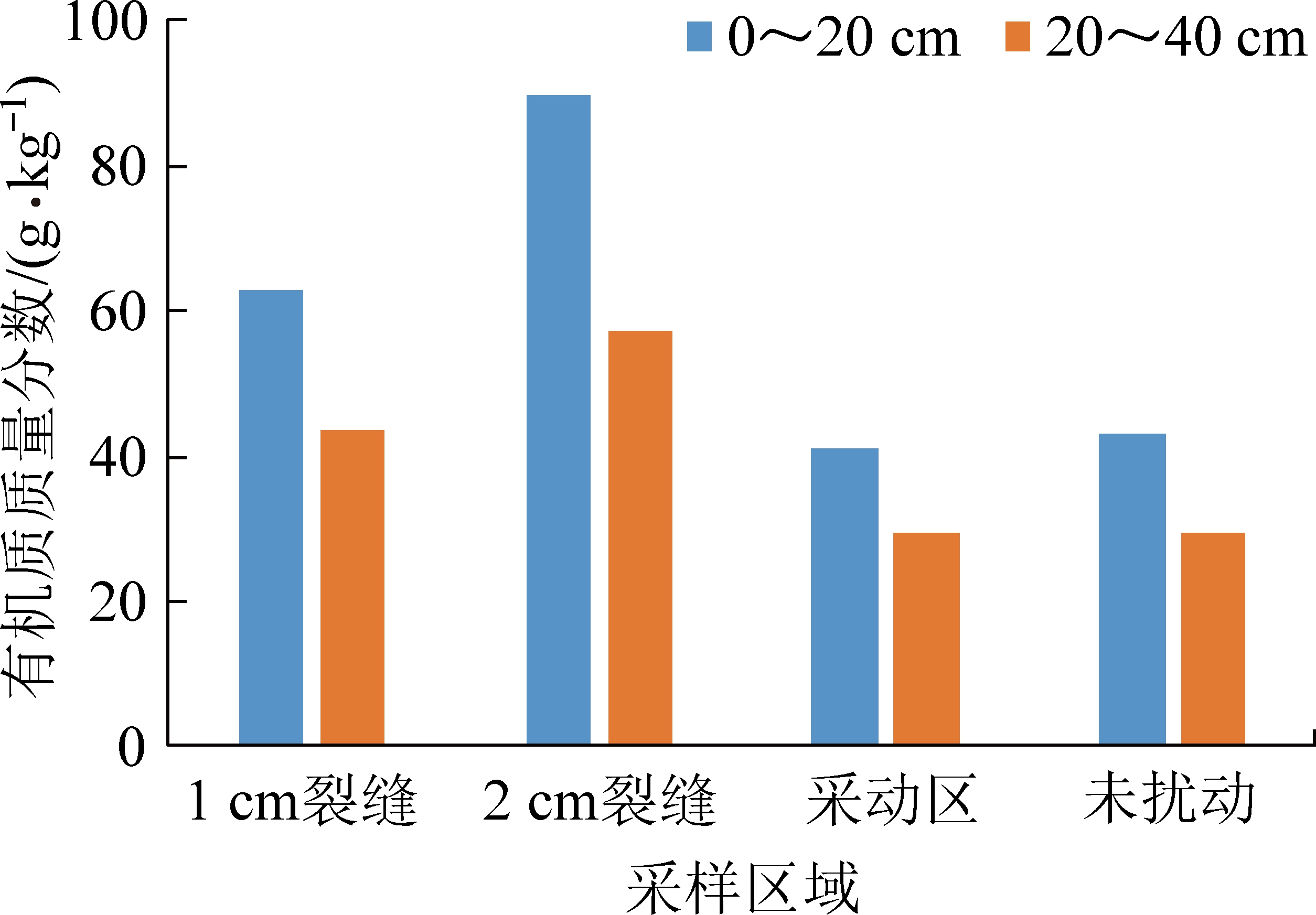

选择1、2 cm宽裂缝作为研究对象,在裂缝区、采动区和未扰动区分别在0~20 cm和20~40 cm深度取土壤样品进行测试,结果如图13所示。采动增加了土壤的pH,特别是裂缝对土壤的pH增加效果更为显著,会使原本中性土壤变为弱碱性土壤,影响着土壤养分的运移和释放。

图13 土壤pH值对比

Fig.13 Comparison of soil pH value

分析可知:裂缝会强化淋溶作用,使表土层的离子加快向下部运移,进而增大浅层土壤的pH,且此影响与裂缝发育特征密切相关,会随着裂缝增多而增大,也会随着裂缝的弥合而减弱消失。

土壤有机质包括各种动植物残体及其生命活动的各种有机产物,是植物生长所需养分的主要来源。土壤有机质对比如图14所示,未扰动区土壤表层有机质含量高于下层,这是表层植被残体分布较多的缘故。而在采动区和裂缝区内,2 cm宽裂缝区土壤有机质最大,1 cm宽裂缝区土壤有机质次之,采动区最小与扰动区有机质含量相差不大。此规律说明:裂缝会增加地表动植物残体的堆积,对土壤有机质有积极的促进作用。该作用也会随着裂缝闭合而消失。

图14 土壤有机质对比

Fig.14 Comparison of soil organic matter

2.4 采动对表生植被的影响

表生植被附生于地表,一般受表土性质和潜水控制。表土是植被的载体,其性质发生改变势必会对植被产生影响。另外,研究表明1.5~3.0 m的潜水位埋深是植被生长的最佳水位,埋深大于这个范围,草本、灌木出现生长不良情况;小于该范围值土壤会出现盐渍化,蒸发量大,湿地与湖淖发育[19]。

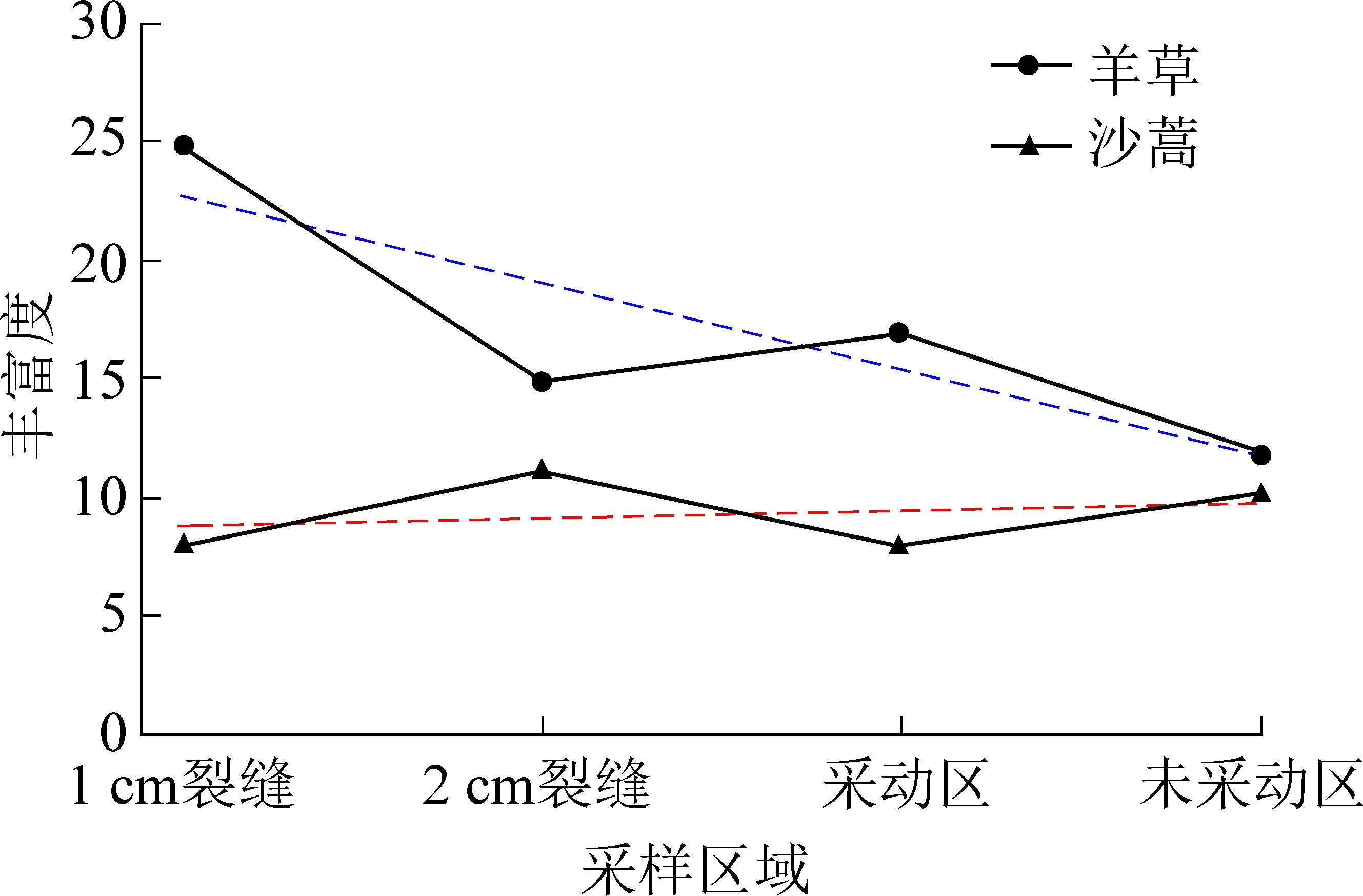

植物丰富度是衡量植被变化的一个重要表征量。通过在采动区布置调查样方的方法,调查了研究区内典型植被羊草、沙蒿的丰富度,结果表明:沙蒿的丰富度受采动影响较弱,差异性不大。而禾本科植物羊草的差异性较为明显,采动区丰富度大于未扰动区,裂缝区羊草丰富度大于采动区,如图15所示。这一现象符合生态学上“适度干扰”增加丰富度的说法。

图15 植被丰富度对比

Fig.15 Comparison of vegetation richness

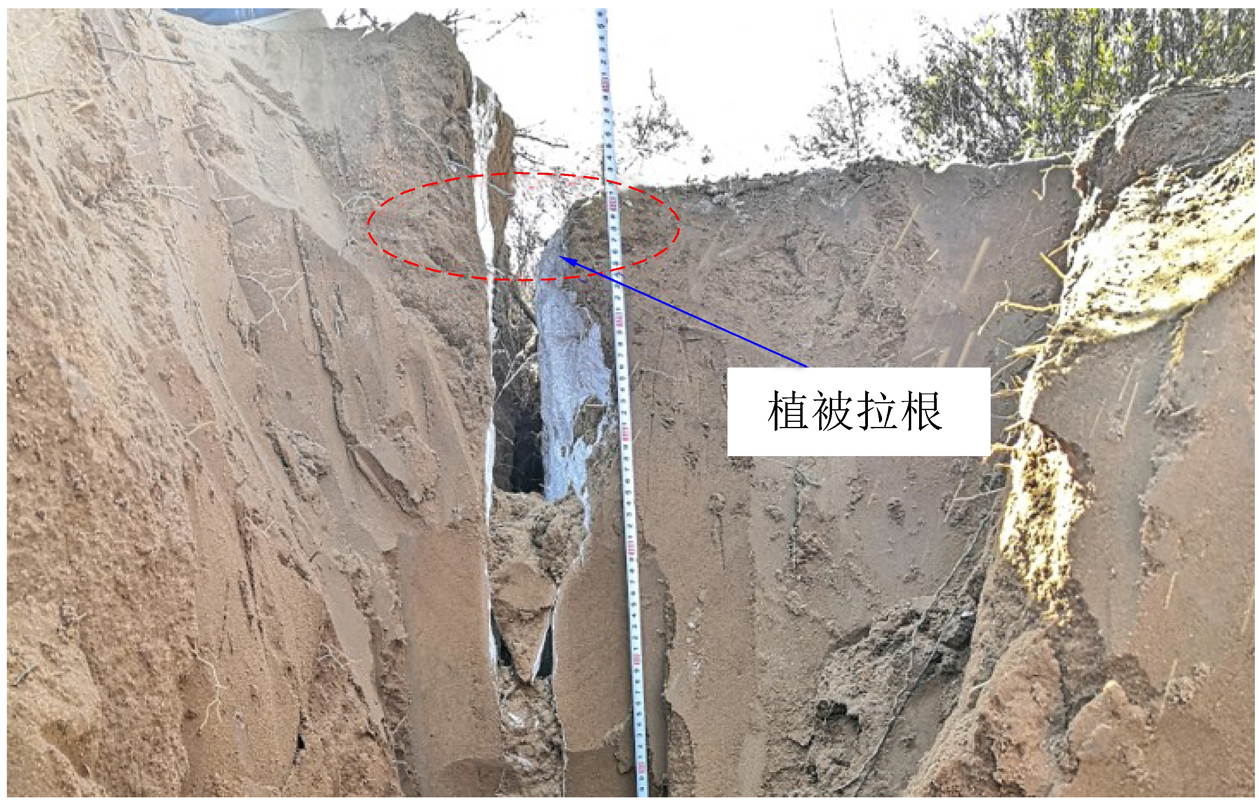

地表裂缝表土体受损的表现形式,也是影响植被生长的主要途径。调查发现工作面开采边界处宽大裂缝对植被影响较为严重,拉根、扯断现象较明显,并且随裂缝宽度增大而加重,如图16所示。

图16 裂缝发育区地表植被调查照片

Fig.16 Survey photos of surface vegetation in crack development area

此次采动对植被的影响调查是在某煤矿首采工作面采动过程中进行的。开采范围、强度和开采时长有限,存在空间范围较小、采后调查时间跨度不足的问题,但数据仍旧可以说明,在一定时间内采动对特定植被具有正面效应,而全非负面影响。

综上所述,研究区中深部煤层开采后地表裂缝是影响地表生态环境的主要途径,且对地表、土壤理化性质和近地表水资源的影响小,不会对表生环境造成大的损伤或者恶化,而在一定条件下会对土壤水分,养分和特定植被有一定的促进作用。

3 生态环境修复提升途径

3.1 生态环境修复提升体系架构

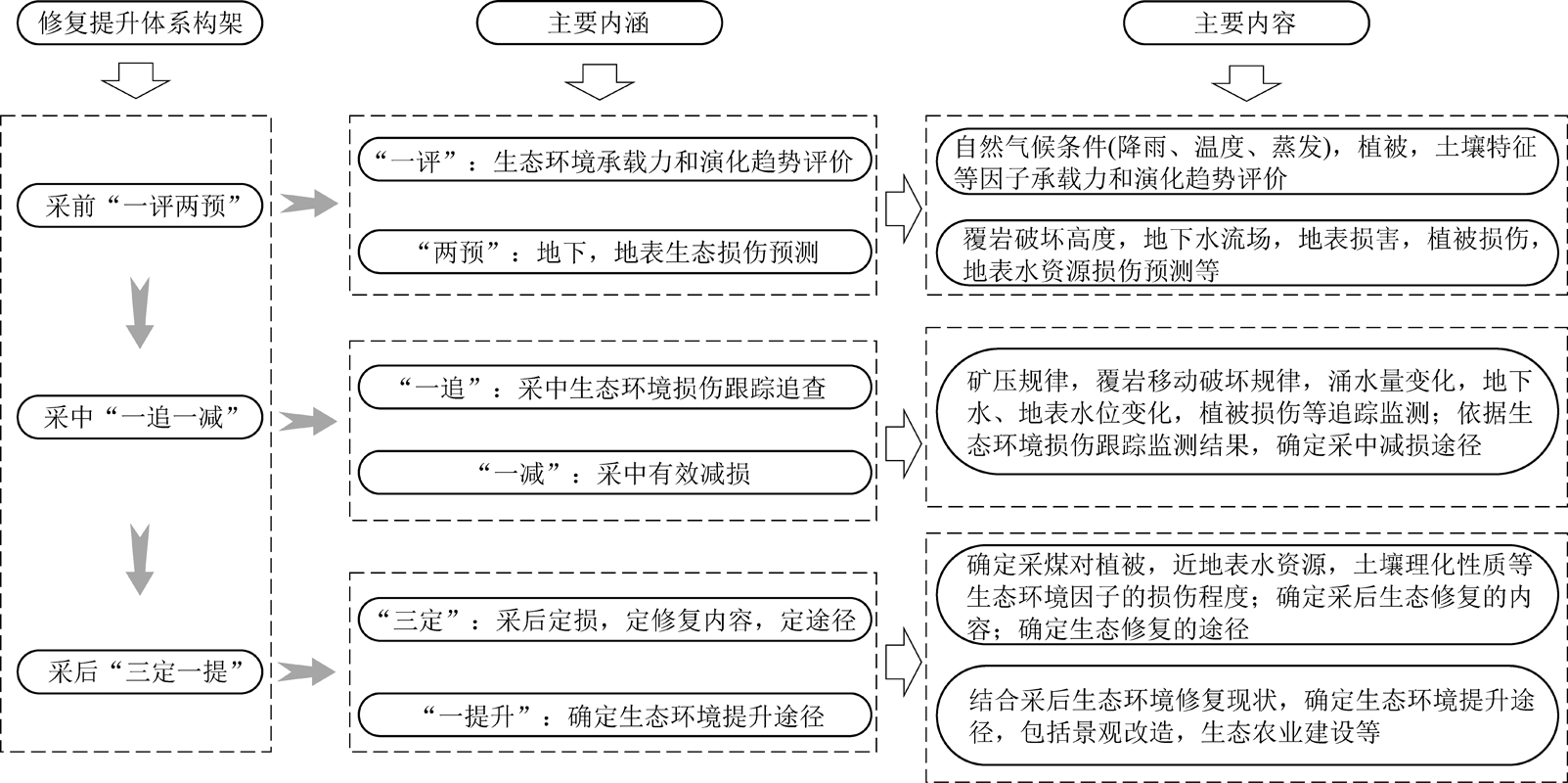

地表生态环境发生变化究其根本是煤层开采过程中地质条件的改变。因此,地表生态环境的修复提升工作不仅要布局于采后,更要着手于采前和采中。结合新时代生态文明建设的总体要求,笔者尝试性的提出了涵盖采前、采中和采后的生态环境修复提升体系架构,如图17所示。

图17 生态环境修复提升体系架构

Fig.17 Framework of ecological environment restoration and upgrading system

1)采前“一评两预”。采前“一评两预”工作包括2个方面,其一为“一评”,是指煤层开采前,从时空角度对开采区域的生态环境进行调查分析,揭示其演化趋势,评价其承载能力,主要目的是为矿井开发利用提供合理指导。“两预”是预测采煤对地下和地表生态环境的损伤,包括覆岩损害高度,地下水流场变化,地下水损失量,地表沉陷,地表裂缝,潜水,地表水,土壤,植被等,为生态环境的预防保护提供指导。

2)采中“一追一减”。采中“一追一减”主要是指开采过程中生态环境损伤的追踪探查和有效减损。生态环境损伤的追踪探查是采中有效减损和生态环境修复提升的基础,主要包括2个方面:①地下生态环境损伤追踪探查,具体有矿压显现规律,覆岩移动破坏探测,涌水量监测,地下水位、流场变化监测等;②地表生态环境损伤追踪探查,具体有地表裂缝发育的特征、强度、范围以及土壤理化性质、植被损伤特征等。涉及的技术途径有,卫星、无人机遥感监测技术,钻探技术、物探技术、室内模拟技术和土壤理化性质追踪探测技术等。

采中有效减损是在生态环境损伤追踪的基础上实施的损伤减缓技术,主要包括覆岩减损、水资源保护性减损和矿井水储存利用3个方面;涉及的技术途径有:①协调开采技术,包含充填开采、限高开采,错距开采等;②隔水性保护技术,包括顶板注浆加固,隔水层再造等;③矿井水储存利用技术,包括地下水库建设,矿井水净化和再利用等。

3)采后“三定一提”。采后“三定一提”的内涵在于“定生态损伤、定修复内容、定修复途径”和“生态环境提升途径”。确定采后生态环境损伤类型、程度、范围是确定生态修复内容的前提,确定生态修复内容是确定生态环境修复途径核心,确定生态修复途径是为生态环境修复提升的技术保障。生态环境修复途径主要有自然修复和人工促进修复两方面,涉及的技术包括土地复垦,微地形改造,植被复生,微生物促生等。

生态环境的提升是指在原有生态条件的基础上对其进一步做出合理规划和利用,提高煤矿区生态环境质量,实现煤炭开采与生态环境的协调发展。

3.2 生态环境修复途径

以上述生态环境修复体系架构为指导,以研究区为例,通过分析区内自然环境演化趋势,地表生态环境损伤追踪探查结果,揭示生态环境损伤特征,确定生态环境修复途径。

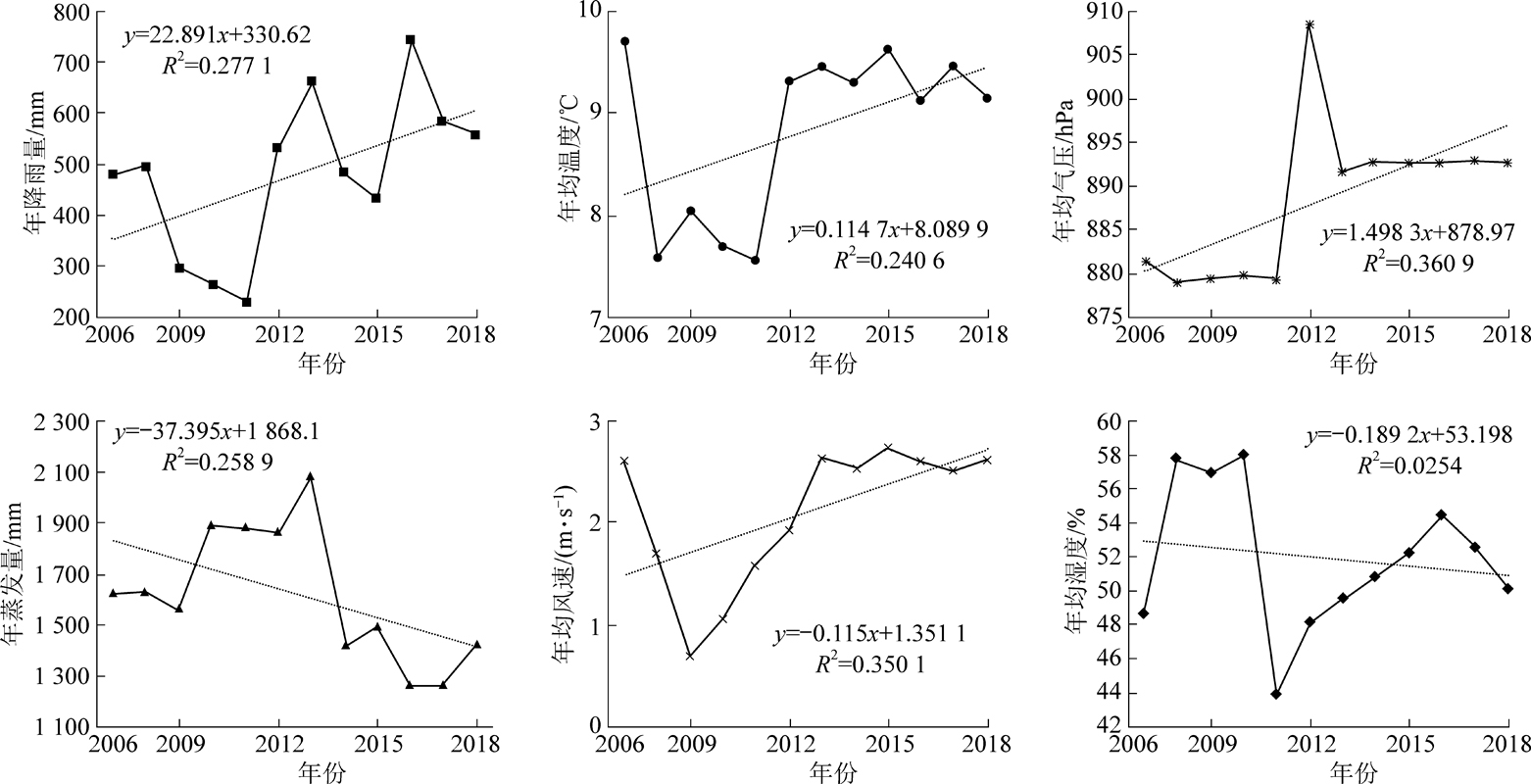

1)自然环境演化趋势。收集研究区近12年的气象数据,包括气温、降雨量、蒸发量、湿度、气压、风速等并绘制成图(图18)。由图18可知,研究区年降雨量、年均气温、年均气压和年均封堵均呈逐年上升的趋势,降雨量增加22.891 mm/a,气温增长速率为0.114 7 ℃/a;年蒸发量呈波动下降的趋势,减小速率为37.395 mm/a。表明当地气候朝“暖湿”方向发展,有利于植被生长,自然环境趋好,间接表明生态环境承载力逐渐增加。

图18 研究区2007年—2018年气象曲线

Fig.18 Meteorological curves from 2007 to 2018

2)生态环境损伤追踪探查结果与定损。从前文描述可知,中深部煤层开采诱发的地表裂缝整体发育程度较弱,对潜水和地表水影响小,减小20 cm以浅表土层的水分含量,增加40~60 cm深度的土壤水分,增大浅部表土层的有机质,使得浅部土层由中性变为弱碱性。故认为,中深部煤层开采对地表生态环境影响程度小。

3)地表生态环境修复内容、途径的确定。根据生态环境损伤追踪结果,中深部煤层开采对土地,近地表水资源、土壤水分、理化性质以及植被均会产生影响,因此,以上均为生态修复的内容。采动对地表生态环境的影响会随地表裂缝的消失而减弱,故地表裂缝治理是修复地表生态的主要内容。研究区地表裂缝发育程度弱,裂缝宽度、深度不深,容易在自然风力作用下被风沙掩埋,无需人工干预治理,加之自然环境的趋好,更有利于地表生态环境的修复。因此,地表生态环境的修复途径确定以自然修复为主。

3.3 生态环境提升途径及可行性探讨

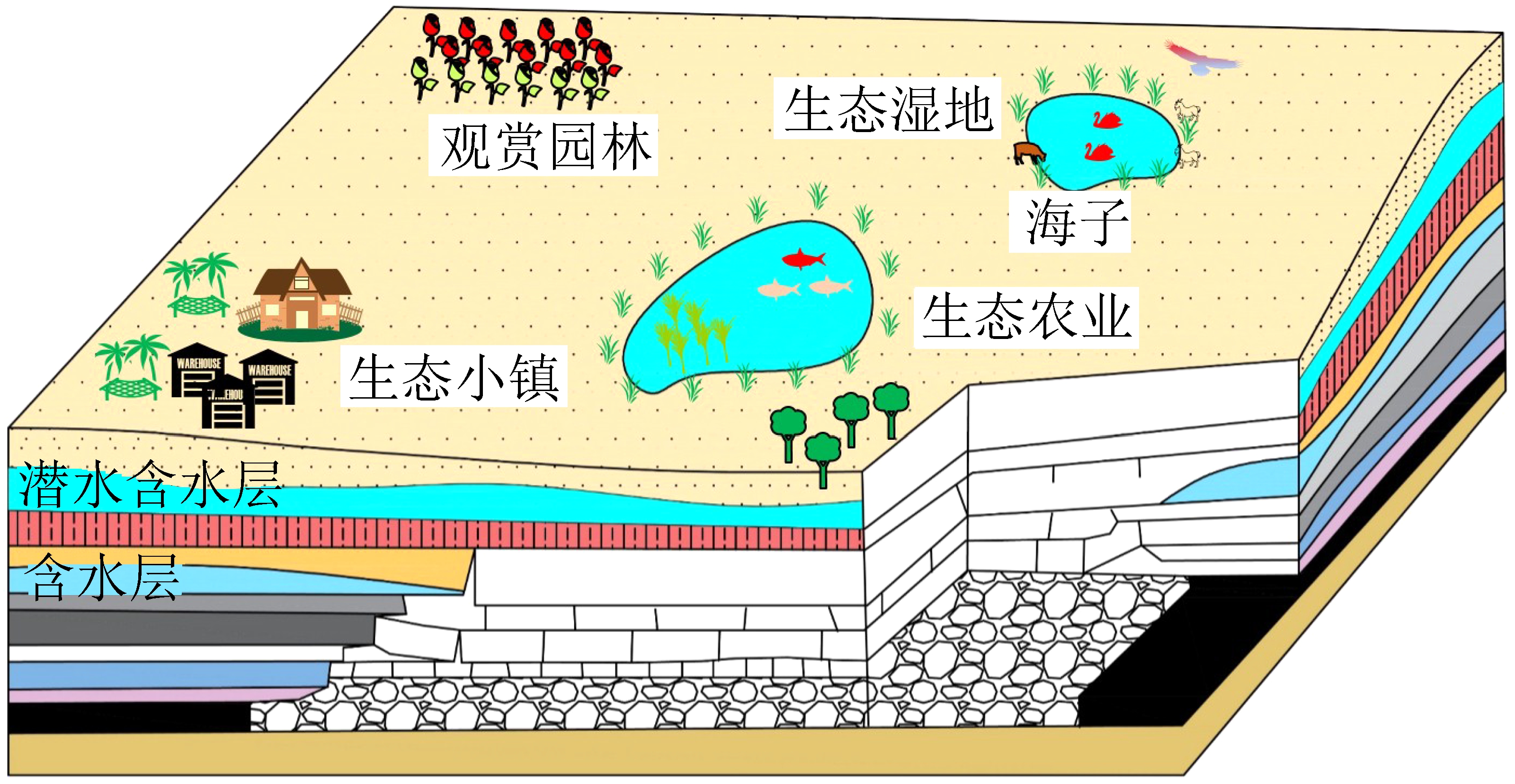

结合前文调查结果和理论分析,笔者提出了有关榆神矿区中深部煤层开采区生态环境提升途径,其如图19所示。

图19 生态环境提升途径示意

Fig.19 Schematic of ways to improve ecological environment

湿地景观建设:风沙滩地区赋存较为丰富的地表水资源,以“海子”的形式为不均匀的分布于低洼地带。借助地表“海子”分布特征,“连海子成湖”,形成湿地或者人工湖景观。构建湿地生态系统,提升自然环境质量,形成良性循环。

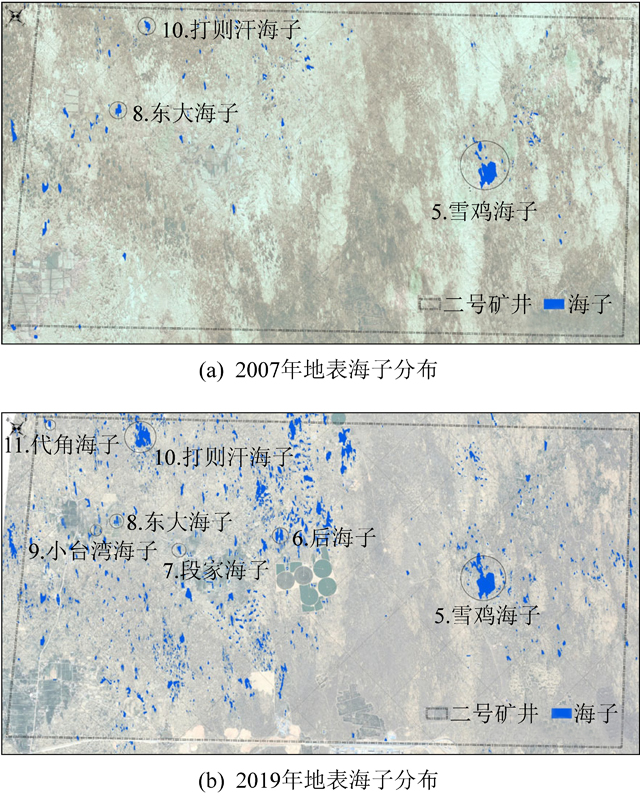

从图20中可以看出,2007—2019年某矿井地表海子数量增多,由263个(2007年)增加至1 479个(2019年),水体分布面积增大,由0.645 7 km2扩大至3.068 8 km2,扩大4.75倍。说明受当地气候的影响,生态环境逐渐变好,矿区生态环境承载能力逐渐提高,为湿地景观的构建创造了良好的实施条件。

图20 某矿地表海子卫星遥感解译图

Fig.20 Satellite remote sensing interpretation map

生态农业建设:将开采沉陷的治理与生态农业相结合,建设生态农业示范基地,开展水稻种植、渔业养殖产业,促进当地经济发展。同时可结合周边乡镇开发生态旅游小镇,达到改善居民生活环境和促进经济增长的目的。

水质化验结果显示,研究区地表“海子”水化学类型以HCO3·SO4·Cl-Ca·Na型为主,矿化度为601~653 mg/L,属淡水,pH为7.65~8.41,属中性-弱碱水,表明地表水质可用于农业发展,为生态农业建设奠定了基础。

观赏园林建设:风积沙区多以草本和灌木植物为主,乔木占比相对较低,可依据生态潜水分布特点,在采煤沉陷区划分合理种植区域,实施造林;也可在潜水埋深浅的区域栽种观赏花卉辅以微生物促生技术,构建具有观赏性的生态园林。

目前,研究区中深部煤层开采矿井多处于规划建设阶段,生产矿井相对较少,导致采后调查数据具有一定的局限性,对于真正实现中深部煤层的生态环境修复和提升,后续仍需对采煤沉陷、植被、含水层等生态环境因子进行监测,同时也需要国内外学者的不懈努力。

4 结 论

1)中深部煤层开采诱发的地表裂缝整体发育程度总体不强,但差异性明显。开切眼上方边界裂缝发育程度强于巷道边界裂缝,面内裂缝发育程度最弱。对地表的损害程度由大到小分区依此为:开切眼上方地表>巷道上方地表>面内采空区上方地表。边界裂缝具有“只开不合”的动态变化特征,面内裂缝具有“先开后合”的单峰变化特征,裂缝整体活动时间在7~9 d。地表裂缝地下延展形态不统一,深度变化明显,单位长度内裂缝深度差在5~142 cm/m。

2)榆神矿区中深部煤层开采对地表生态环境影响较小,不会对其造成大的损伤和恶化,在一定条件下对地表生态环境具有一定促进作用。地表裂缝是地表生态环境发生改变的主要诱因。首先,地表裂缝会为潜水提供下渗通道,地表沉陷会加大潜水的水力坡度,导致高位潜水出露地表,增大潜水的下渗和蒸发量。其次,地表裂缝的存在会改变土壤水分的分布特征,减小20 cm以浅的土壤水分含量,增加40~60 cm深度的土壤水分含量,增大浅层土壤的pH,增加地表动植物残体在表层土壤的堆积,丰富土壤有机质含量,且能增大特定植物(比如羊草)的丰富度。地表裂缝对生态环境的不利和有利影响会随着地表裂缝的消失而减弱。

3)在新时代生态文明建设的总体要求下,尝试性提出了采前“一评两预”、采中“一追一减”、采后“三定一提”的生态环境修复提升体系架构,阐述了其内涵、内容和技术途径。

4)结合榆神矿区中深部煤层开采对地表生态环境的影响特征,在生态环境修复提升体系的指导下,确定了以自然修复为主的地表生态环境修复途径,初步总结提出了包含“湿地景观建设”、“生态农业建设”和“观赏园林建设”在内的生态环境提升途径。

参考文献(References):

[1] 王双明,孙 强,乔军伟,等.论煤炭绿色开采的地质保障[J].煤炭学报,2020,45(1):8-15.

WANG Shuangming,SUN Qiang,QIAO Junwei,et al.Geological guarantee of coal green mining[J].Journal of China Coal Society,2020,45(1): 8-15.

[2] 王双明,申艳军,孙 强,等.西部生态脆弱区煤炭减损开采地质保障科学问题及技术展望[J].采矿与岩层控制工程学报,2020,2(4):5-19.

WANG Shuangming,SHEN Yanjun SUN Qiang,et al.Scientific issues of coal detraction mining geological assurance and their technology expectations in ecologically fragile mining areas of Western China [J].Journal of Mining and Strata Control Engineering,2020,2(4):5-19.

[3] 康红普,徐 刚,王彪谋,等.我国煤炭开采与岩层控制技术发展40a及展望[J].采矿与岩层控制工程学报,2019,1(1):7-39.

KANG Hongpu,XU Gang,WANG Biaomou,et al.Forty years development and prospects of underground coal mining and strata control technologies in China [J].Journal of Mining and Strata Control Engineering,2019,1(1): 7-39.

[4] 范立民,马雄德,李永红,等.西部高强度采煤区矿山地质灾害现状与防控技术[J] .煤炭学报,2017,42(2):276-285.

FAN Limin,MA Xiongde,LI Yonghong,et al.Geological disasters and control technonlogy in high intensity mining area of western China[J].Journal of China Coal Society,2017,42(2):276-285.

[5] 侯恩科,陈 育,车晓阳,等.浅埋煤层过沟开采覆岩破坏特征及裂隙演化规律研究[J] .煤炭科学技术:1-10.http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2402.td.20200302.1440.002.html.

HOU Enke,CHEN Yu,CHE Xiaoyang.Study on overburden failure characteristics and fracture evolution law of shallow buried coal seam through trench mining [J].Coal Science and Technology:1-10.http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2402.td.20200302.1440.002.html.

[6] 侯恩科,冯 栋,谢晓深,等.浅埋煤层沟道采动裂缝发育特征及治理方法研究[J].煤炭学报:1-13.https://doi.org/10.13225/j.cnki.jccs.2020.0143

HOU Enke,FENG Dong,XIE Xiaoshen Study on Development Characteristics and Treatment Methods of Mining Surface Cracks in shallow-buried Coal seam Gully[J].Journal of China Coal Society:1-13.https://doi.org/10.13225/j.cnki.jccs.2020.0143

[7] 王新静,胡振琪,胡青峰,等.风沙区超大工作面开采土地损伤的演变与自修复特征[J] .煤炭学报,2015,40(9):2166-2172.

WANG Xinjing,HU Zhenqi,HU Qingfeng,et al.Evolution and self-healing characteristic of land ecological environment due to super-lagre coalface mining in windy and sandy region[J].Journal of China Coal Society,2015,40(9):2166-2172.

[8] 胡振琪,王新静,贺安民 .风积沙区采煤沉陷地裂缝分布特征及发生发育规律[J] .煤炭学报,2014,39(1):11-18.

HU Zhenqi,WANG Xinjing,HE Anmin.Distribution characteristic and development rules of ground fissures due to coal mining in windy and sandy region[J].Journal of China Coal Society,2011,39(1):11-18.

[9] 刘 辉,邓喀中,雷少刚,等.采动地裂缝动态发育规律及治理标准探讨[J] .采矿与安全工程学报,2017,34(5):884-890.

LIU Hui,DENG Kazhong,LEI Shaoyi,et al.Dynamic developing law and governance standard of ground fissures caused by underground mining[J].Journal of Mining & Safety Engineering,2017,34(5):884-980.

[10] 张 健,毕银丽,彭苏萍.采动地表裂缝三维形态探测方法及精度评价研究[J].煤炭科学技术,2020,48(9):236-242.

ZHANG Jian,BI Yinli,PENG Suping.Study and accuracy evaluation of measuring methods for three-dimensional morphology of coal mining subsidence ground fissures[J].Coal science and Technology.2020,48(9):236-242.

[11] 戴华阳,罗景程,郭俊廷.上湾矿高强度开采地表裂缝发育规律实测研究[J].煤炭科学技术,2020,48(10):124-129.

DAI Huayang,LU Jingcheng,GUO Junting.In-site surveying and study on development laws of surface cracks by high-intensity mining in Shangwan Mine[J].Coal science and Technology,2020,48(10):236-242.

[12] 范立民,向茂西,彭 捷,等.西部生态脆弱区地下水对高强度采煤的响应[J] .煤炭学报,2016,41(11):2672-2678.

FAN Limin,XIANG Maoxi,PENG Jie,et al.Groundwater response tointensive mining in ecologically fragile area[J].Journal of China Coal Society,2016,41(11):2672-2678.

[13] 代革联,薛小渊,牛 超,等.煤炭开采对相邻区域生态潜水流场扰动特征[J].煤炭学报,2019,44(3):701-708.

DAI Gelian,XUE Xiaoyuan,NIU Chao,et al.Disturbance characteristics of coal mining to the eco-phreatic flow field in adjacent regions[J].Journal of China Coal Society,2019,44(3):701-708.

[14] 彭 捷,李 成,向茂西,等.榆神府区采动对潜水含水层的影响及其环境效应[J].煤炭科学技术,2018,46(2):156-162.

PENG Jie,LI Cheng,XIANG Maoxi.Influence of coal mining on phreatic aquifer and its environmental effects in Yulin-Shenmu-Fugu Area[J].Coal Science and Technology.2018,46(2):156-162.

[15] 陶 虹,宁奎斌,陶福平,等.陕北典型风沙滩地区浅层地下水动态特征及对煤炭开采响应分析[J].煤炭学报,2016,41(9):2319-2325.

TAO Hong,NING Kuibin,TAO Fuping,et al.Shallow groundwater dynamic characteristics and response to coal mining in the typical blown-sand region of the Northern Shaanxi Province[J].Journal of China Coal Society,2016,41(9):2319-2325.

[16] 毕银丽,伍 越,张 健,等.采用HYDRUS模拟采煤沉陷地裂缝区土壤水盐运移规律[J].煤炭学报,2020,45(1):360-367.

BI Yinli,WU Yue,ZHANG Jian,et al.Simulation of soil water and salt movement in mining ground fissure zone based on HYDRUS [J] Journal of China Coal Society,2020,45(1):360-367.

[17] 吴群英,冯泽伟,胡振琪,等.生态脆弱矿区地表裂缝动态变化对土壤含水量的影响[J].煤炭科学技术,2020,48(4):148-155.

WU Qunying,FENG Zewei,HU Zhenqi.et al.Influence of dynamic variation of ground cracks on soil water content in ecological-fragile coal mining areas[J].Coal science and Technology.2020,48(4):148-155.

[18] 琚成远,浮耀坤,陈 超,等.神南矿区采煤沉陷裂缝对土壤表层含水量的影响[J].煤炭科学技术.https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2402.td.20200922.1004.002.html.

JU Chengyuan,FU Yaokun,CHEN Chao.et al.Influence of coal mining subsidence cracks on soil surface water content in Shennan mining area[J].Coal science and Technology.https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2402.td.20200922.1004.002.html.

[19] 王双明.生态脆弱区煤炭开发与生态水位保护[M].北京:科学出版社,2010.

[20] 岳 辉,刘 英,朱 蓉.基于遥感生态指数的神东矿区生态环境变化监测[J].水土保持通报,2019,39(2):101-107,114.

YUE Hui,LIU Ying,ZHU Rong.Monitoring ecological environment change based on remote sensing ecological index in Shendong mining area[J].Bulletin of Soil and Water Conservation,2019,39(2):101-107,114.

[21] 刘 英,李 遥,鲁 杨,等.2000—2016年黄土高原地区荒漠化遥感分析[J].遥感信息,2019,34(2):30-35.

LIU Ying,LI Yao,LU yang,et al.Monitoring of desertification and drought in Loess Plateau based on NDVI-albedo Space[J].Remote Sensing Information.2019,34(2):30-35.

[22] 胡振琪,龙精华,王新静.论煤矿区生态环境的自修复、自然修复和人工修复[J].煤炭学报,2014,39(8):1751-1757.

HU Zhenqi,LONG Jinghua,WANG Xinjing.Self-healing,natural restoration and artificial restoration of ecological environment for coal mining[J].Journal of China Coal Society,2011,39(8):1751-1757.

[23] 李树志,李学良,门雷雷,等.高潜水位平原矿区采煤塌陷地复垦方向划定及规划分区[J].煤炭科学技术,2020,48(4):60-69.

LI Shuzhi,LI Xueliang,MEN Leilei,et al.Reclamation direction delimitation and planning division of coal mining subsidence areas with high water level plain mining area[J].Coal Science and Technology,2020,48(4):60-69.

[24] 毕银丽,郭 晨,王 坤.煤矿区复垦土壤的生物改良研究进展[J] .煤炭科学技术,2020,48(4):52-59.

BI Yinli,GUO Chen,WANG Kun.Research progress of biological improvement of reclaimed soil in coal mining area[J].Coal Science and Technology,2020,48(4):52-59.

[25] 陈秋计,吴锦忠,侯恩科,等.采煤塌陷裂缝区重构土壤水分特性研究[J].煤炭技术,2015,34(11):308-310.

CHEN Qiuji,WU Jinzhong,HOU Enke,et al.Reseach on moisture characteristic of reconstruction soil in area of coal mining subsidence crack[J].Coal Technology,2015,34(11):308-310.

[26] 胡海峰,廉旭刚,蔡音飞,等.山西黄土丘陵采煤沉陷区生态环境破坏与修复研究[J] .煤炭科学技术,2020,48(4):70-79.

HU Haifeng,LIAN Xugang,CAI Yinfei,et al.Study on ecological environment damage and restoration for coal mining-subsided area in loess hilly area of Shanxi Province[J].Coal Science and Technology,2020,48(4):70-79.

[27] 许玉军.榆神矿区“五图-三带-两分区”保水采煤方法研究[D].徐州:中国矿业大学,2019.