0 引 言

煤炭作为我国主体能源,短期内仍然不可替代,但煤炭开采造成生态环境破坏,引发了地面塌陷也是不容忽视的。采煤沉陷区引发的问题和治理工作,引起党中央、国务院的高度关注,习近平总书记先后深入江苏徐州市贾汪区和辽宁抚顺市西露天矿考察采煤塌陷区治理情况。“开展煤矿充填开采可行性研究”是国务院采煤沉陷区综合治理部际联席会议确定的11项重点工作之一,为掌握煤矿充填开采的现状和存在的问题,探讨推行充填开采技术的可行性,国家煤矿安全监察局组织,联合河北工程大学成立课题组进行专题调查研究,通过实地调研和分析论证,取得了详尽的第一手资料,为落实“因地制宜推广高效充填开采等先进工艺技术,降低采煤沉陷影响”提供科学决策依据[1]。

社会文明的要求,环境保护的约束,促进了煤矿生态矿井建设的发展,也促进了充填开采的发展,矸石不升井、巷道充填、固体长壁充填采煤、自动化充填采煤、基于充填方法的保水采煤等一系列技术[2-10],得到规模化工业推广。形成了高效充填开采与岩层变形可控的固体充填采煤技术体系。

充填开采是主动保护生态环境减少地表下沉的开采技术,运用充填开采可以实现矸石不升井就地充填和地面矸石回填,重点区域防控采煤沉陷,对建设生态矿山,安全生产、生态环境治理、废弃物利用等都有积极的作用,符合煤矿绿色开采和矿山生态文明建设的发展战略。

1 煤矿充填开采应用现状

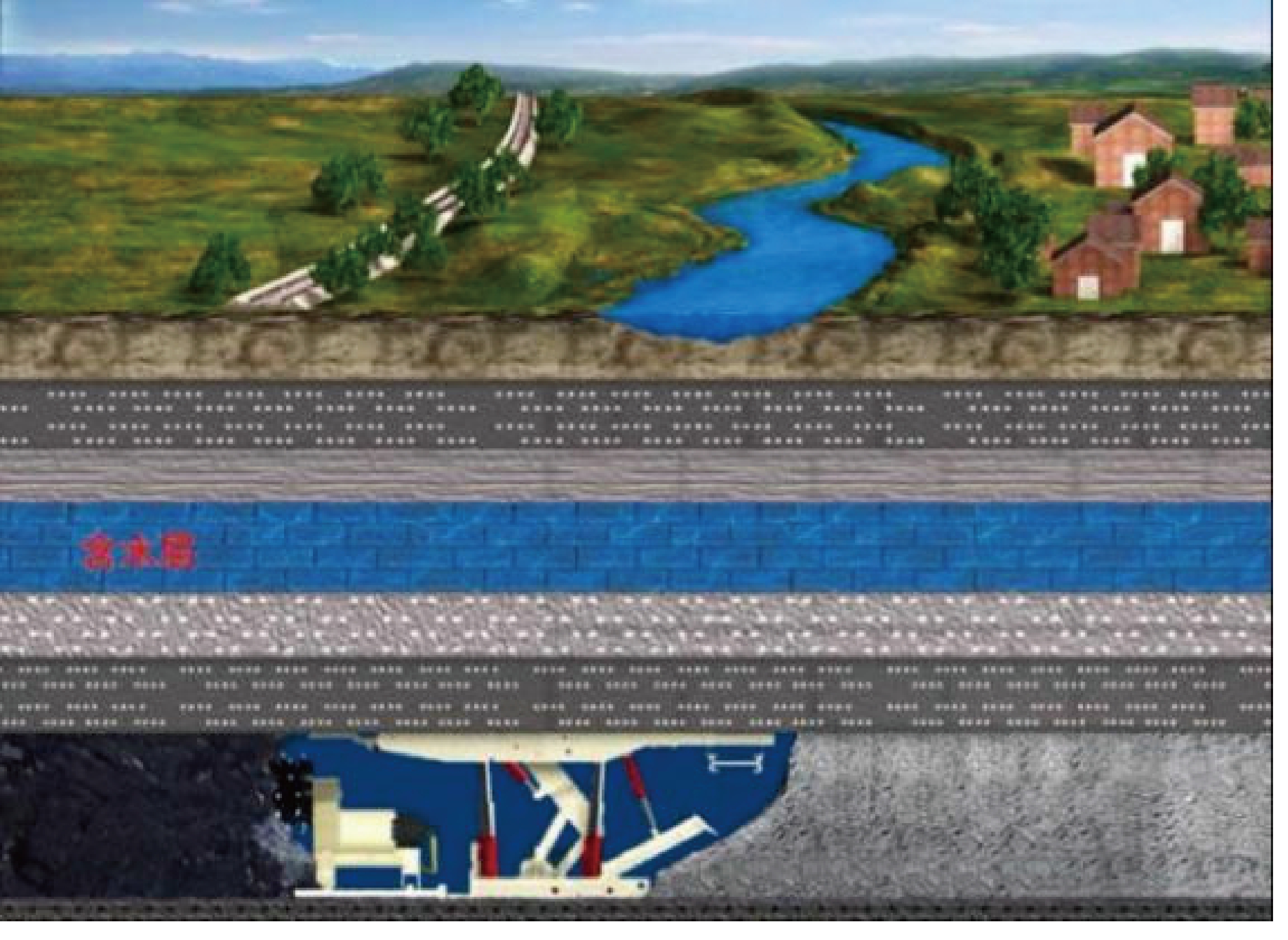

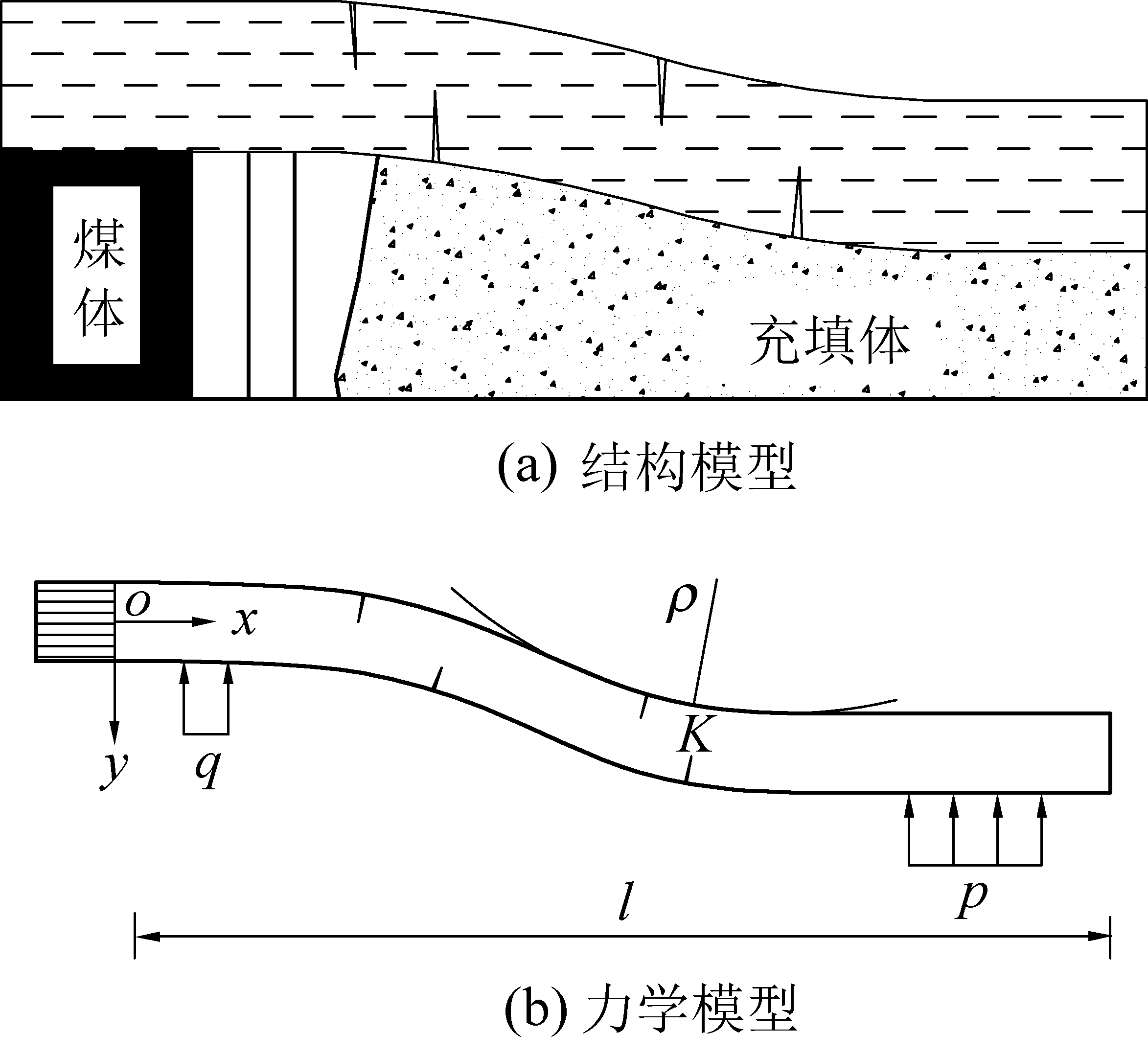

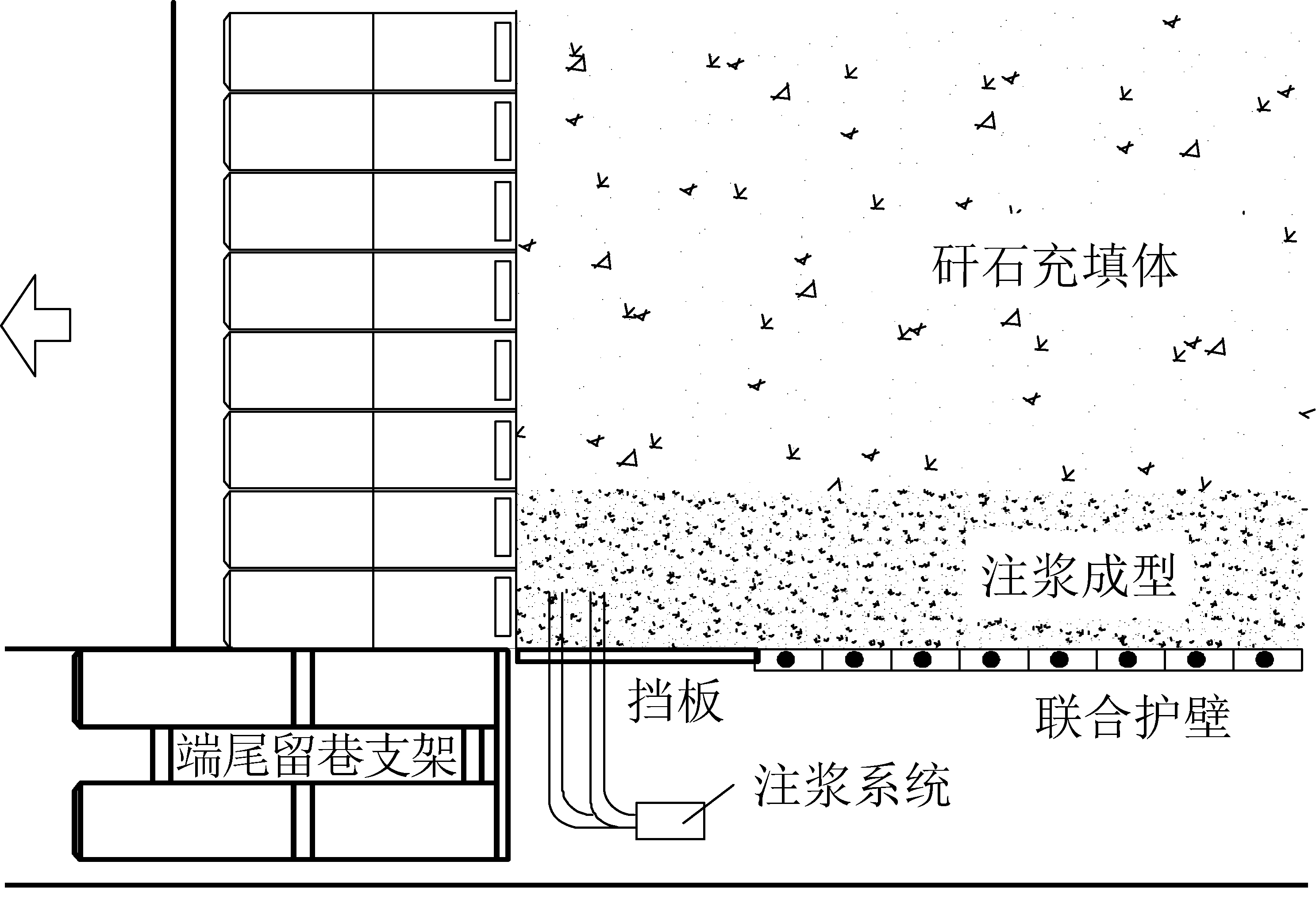

充填开采是以最小的生态扰动获取煤炭资源,主动保护生态环境和基础设施,减少地面沉陷的有效采煤方法,如图1所示。

图1 充填开采示意

Fig.1 Schematic diagram of filling mining

目前,我国煤矿采用了多种充填开采方式,其中固体充填技术前期准备工作量小、生产能力较大、投资相对较低、工艺较为简单等特点,文中着重就固体充填采煤技术的发展进行回顾和展望。

1.1 固体充填开采技术

固体工作面充填开采技术是将井下采煤过程中产生的矸石,按照要求粒径机械破碎后,输送至工作面进行直接充填,并用推压密实装置对充填物料压实,实现采空区密实充填。目前综合机械化固体工作面充填技术已在多个矿区推广应用[2-5]。

固体巷道充填开采技术,是将井下岩巷掘进产生的矸石,直接充填巷道,经矸石抛矸机充填。巷道充填系统简单,井下开拓矸石可以不升井,减轻副井提升压力,在开拓工程量大的矿井是一个简单可行的充填方法[6]。

1.2 充填开采优先选择原则

充填开采方法既可以主动保护生态环境,控制地表沉陷,也可以处理煤矸石,在不同的矿区和煤炭企业,对充填开采的目的取向有着不同的选择,也就出现了不同的优先选择原则。

1)保护生态环境优先原则。在地面有河流,有公路的矿区,保护地表生态环境作为重点,利用充填开采方法控制地表沉陷,煤炭开采的同时不破坏环境,这种充填原则,要求充填质量和效果,必须满足保护目标的安全后,才能考虑增加产量,这是保护生态环境的选择原则。

2)保护地面建筑物优先选择原则。地面建筑物压煤量大的矿区,主要目的是减少地表沉陷,解放“三下”压煤,延长矿井服务年限;不少煤矿地面有建筑物和村庄,迁村费用太高,而且时间长,况且,有些建筑物是不能搬迁的,这种方式必须是大面积连续充填开采,这给充填开采的质量和一致性提出更高的要求。

3)处理煤矸石优先选择原则。不少矿区地表没有建筑物,生态环境也没有太大的影响,只是矸石量太大,矸石成了污染环境的重要因素,需要在采煤过程中尽可能多地处理矸石,这也是环境保护的一种做法,这要求充填工艺和装备满足煤炭产量和矸石处理量的能力。

1.3 我国充填矿井分布状况

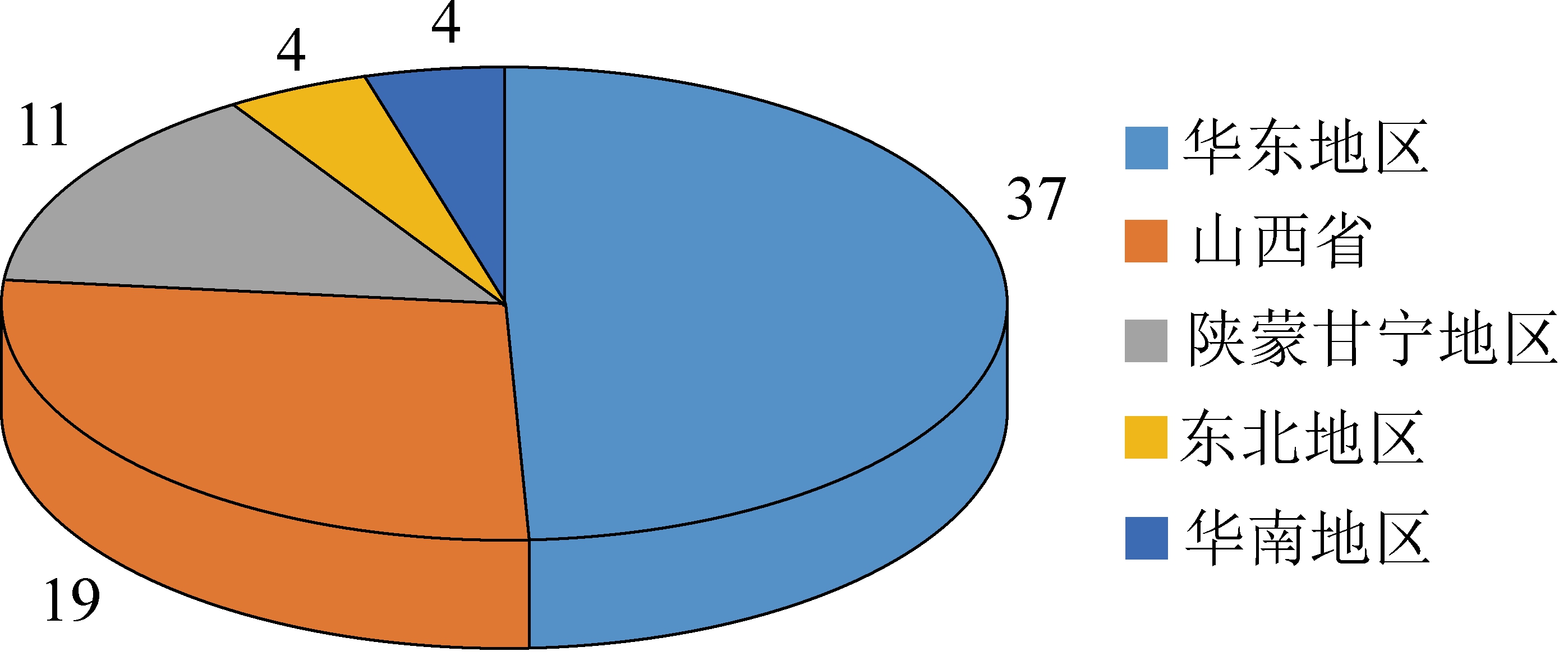

调研资料表明,我国充填开采分布状况如图2所示,可以看出,目前我国进行充填开采的矿井华东地区较多,原因是这些地区开采时间长,有些矿井资源面临枯竭,解放三下压煤是延长矿井寿命的有效方法,况且,地面矸石存量大,亟待处理;山西省环保政策对煤矿要求比较具体充填开采进展较快;陕蒙甘宁地区正在发展;东北地区、华南地区充填开采应用较少,西部目前无充填矿井。各产煤区有着不同的资源状况和产业政策,对充填开采需求程度和充填优先原则以及充填方式,存在着不同的选择。

图2 我国充填矿井数量分布

Fig.2 Distribution of filling mines in China

实践证明,实施充填开采的矿井,都有效地减少了井下采空区水、瓦斯积聚空间,降低了采空区突水、瓦斯爆炸、有害气体突出、浮煤自燃等事故发生可能性。大量消化矸石,减少了矸石山对生态环境的污染和地表沉陷,实现煤炭开采与生态环境协调发展,取得良好的生态和社会效益。

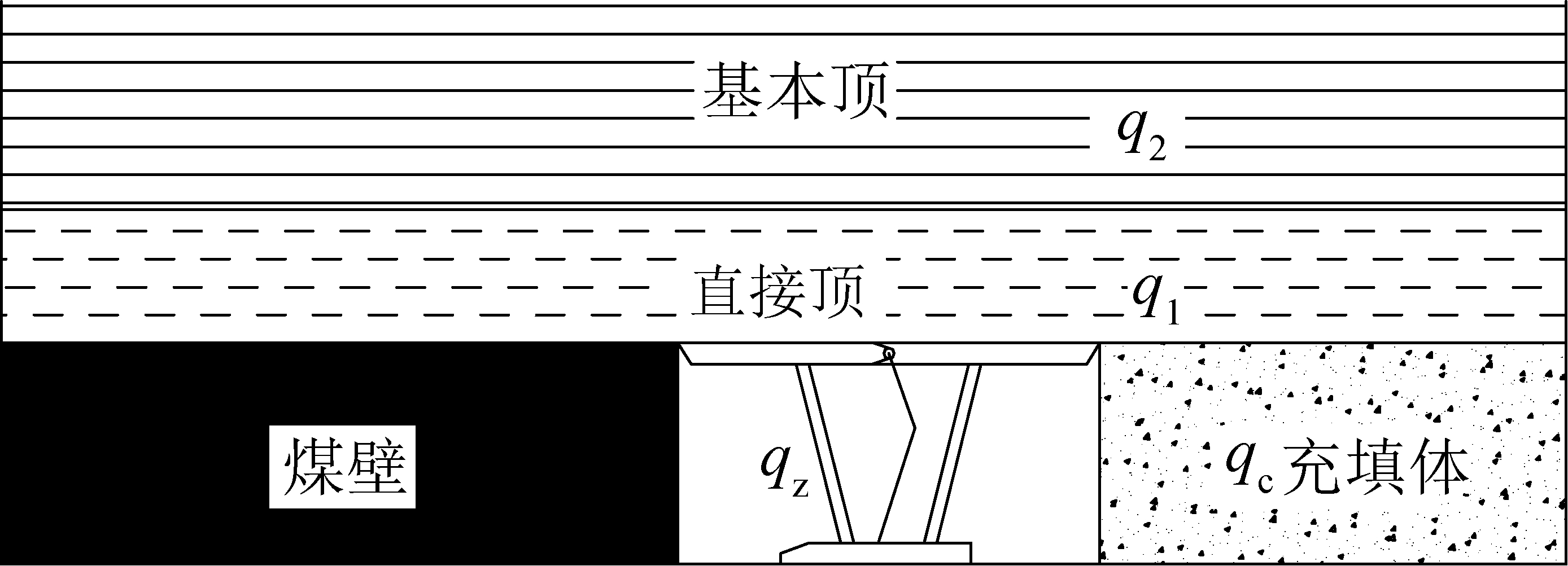

2 充填采煤上覆岩层运移规律研究

充填开采是在采煤过程中将矸石或其他废弃物充填到采空区,煤体、支架和充填材料接力支护顶板,有效地支撑着上浮岩层,支撑上覆岩层,直接顶和基本顶不垮落,没有初次来压和周期来压,如图3所示,图中q1、q2分别为基本顶及直接顶载荷;qz、qc分别为支架工作阻力和充填体强度。

图3 煤体与支架和充填材料共同支护顶板

Fig.3 Coal body,support and filling material support roof together

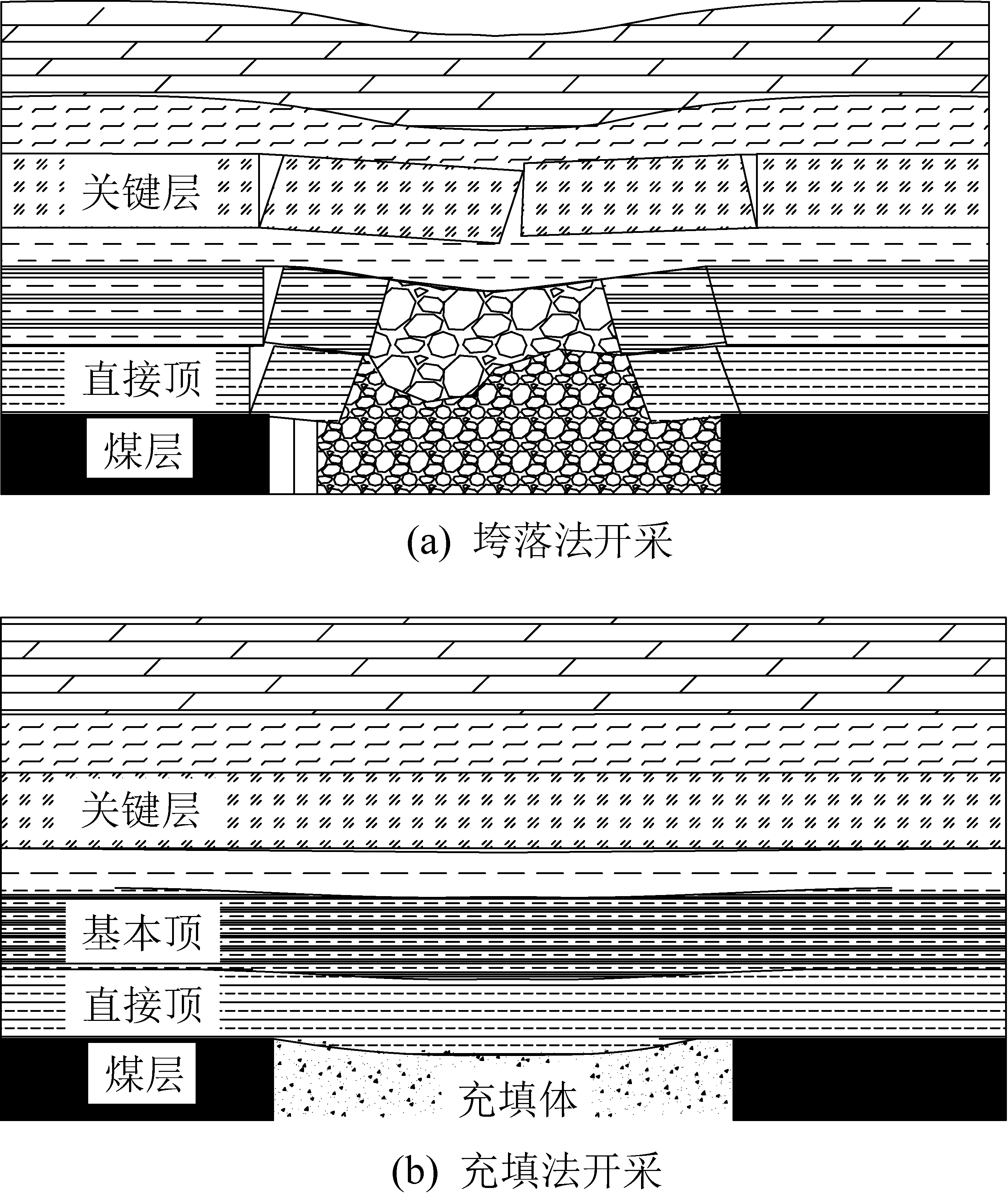

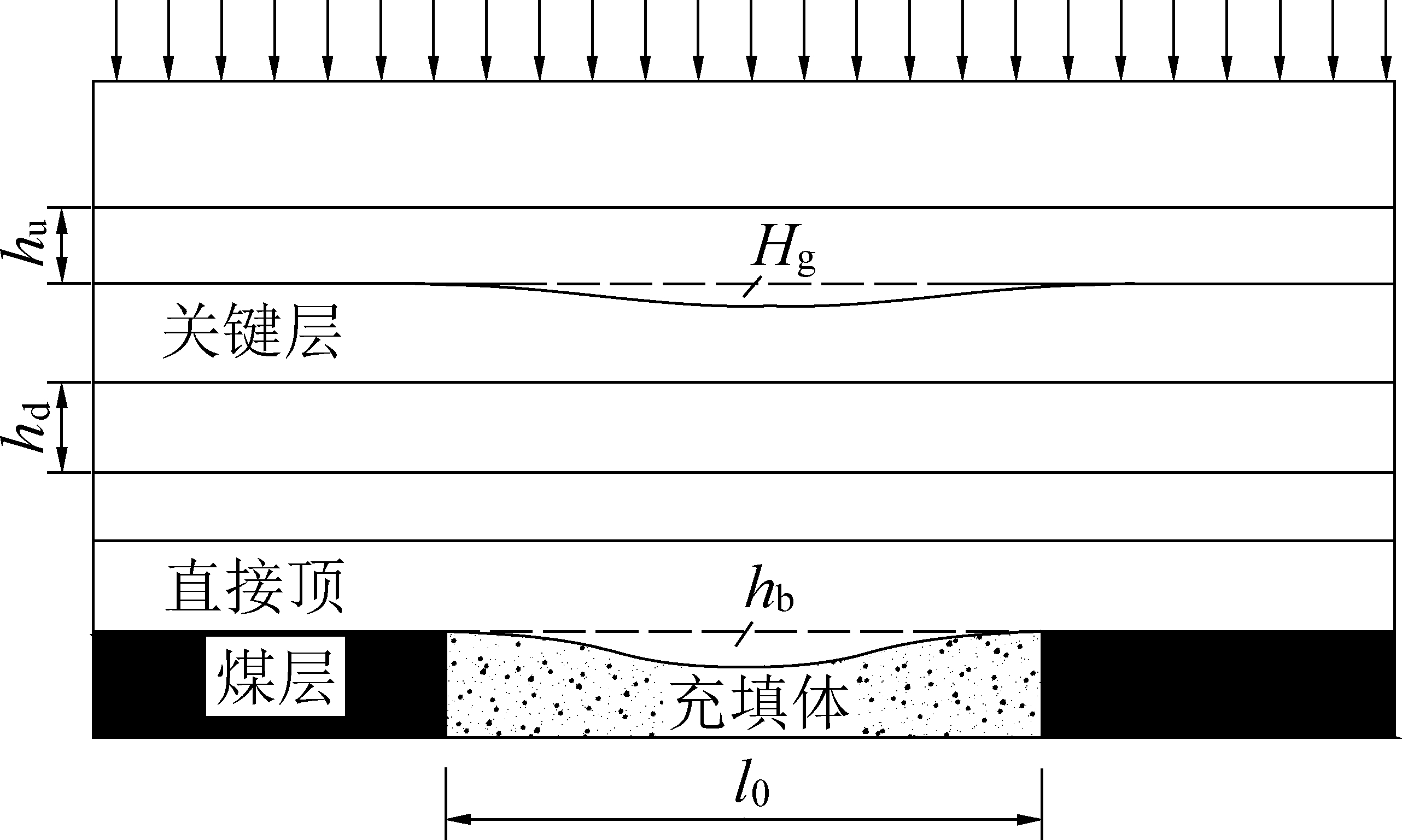

通过大量充填采煤工程实践和矿压监测发现,充填开采后上覆岩层随工作面推进缓慢弯曲下沉,当充填密实度达到一定条件后直接顶和基本顶不垮落和断裂,保持着较好的连续性,上覆岩层在充填体支撑作用下,仍然保持着几何形态连续,不发生断裂和垮落,随工作面推进呈弯曲变形,形成一个连续曲形梁,保持力的传递连续,支撑着上覆岩层,控制着关键层的下沉,改变了上覆岩层的移动规律[11],如图4所示。

图4 煤炭开采后岩层移动示意

Fig.4 Rock stratum movement after mining

充填开采必须利用充填体使直接顶和基本顶形成连续曲形梁,才能对上覆岩层有效支撑,进而保护地面附着物,达到保护生态环境的目的。

2.1 上覆岩层连续曲形梁边界条件

在充填开采中,要求顶板岩层只沉降不垮落,更不能断裂。而顶板岩层断裂有2个条件[12-13]:

1)第1个条件。岩层中的最大弯曲拉应力达到岩层的抗拉强度,即:

σmax=σi

(1)

式中:σmax为岩层中最大弯曲拉应力;[σi]为岩层许用拉应力。

2)第2个条件。直接顶岩层下部允许空间高度大于岩层容许沉降值,即:

h>h0

(2)

式中:h为直接顶岩层下部允许空间高度;h0为直接顶容许沉降值。

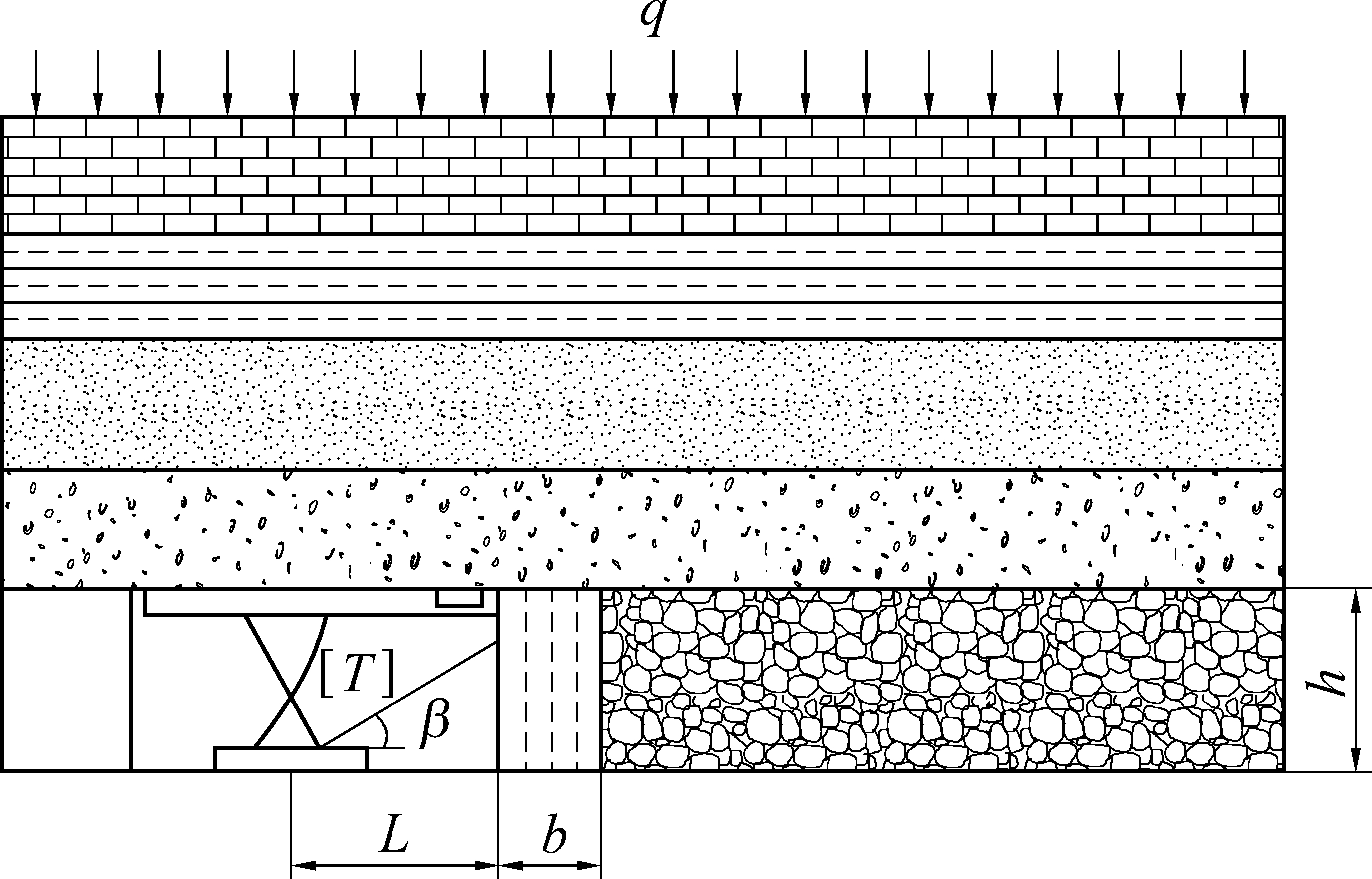

同时满足这2个条件时,直接顶则从弯曲发展至断裂,即由微观断裂发展至宏观破坏。如果只满足式(1),顶板岩层只在表面产生微观裂纹,而不产生贯穿性断裂,岩层在宏观上依然保持连续,仍能起到传递应力的作用,这时,可认为是岩层是连续的,继续完成这传递力的功能。事实上,充填工程实践中多为这种状态,如图5所示,其中:q为支架强度;p为充填体强度;K为曲率;ρ为曲率半径;l为空顶距长度。当然,岩层破坏还与充填支架后方的空顶距有关,因为充填开采空顶距很小,在此不予讨论。

图5 曲形梁的有效连续状态

Fig.5 Effectively continuous state of continuous curvy beam

依据图5中的力学模型,将式(1)和式(2)展开,得到:

(3)

式中:m为岩层厚度;[σ]为许用抗拉强度;qc(t)为充填体强度随时间变化的函数。

(4)

连续曲形梁下部空间高度不大于容许沉降值:

h=hm-hc(t)≤h0

(5)

式中:hm为煤层厚度;hc(t)为充填体高度随时间变化函数。

(6)

由式(6)可以看出,充填体密实充填高度hc和支撑强度qc决定拉应力σmax大小;hc、qc并非固定值,而是与时间有关的变量[14];充填体密实充填高度限制了直接顶变形量。

2.2 充填开采顶板下沉控制

由于岩石为脆性材料,极易受扰动而产生弯拉微裂纹,而岩层下部允许空间高度是控制连续曲形梁保持宏观连续的关键。充填体支撑下直接顶的下沉量是岩层控制的首要对象。充填开采直接顶下沉量hb为

hb=h1+h2+h3

(7)

式中:h1为充前下沉量,受支架、工艺的影响会存在充前下沉;h2为充后下沉量,受充填材料的影响充填体在压实的过程中顶板的下沉为充后下沉;h3为直接顶岩体特征下沉量。

h2=Hc-h1-h31-kb

(8)

岩体特征下沉量:

(9)

将式(7)—式(9)整理得:

(10)

式中:Hc为煤层厚度;kb为充填密实度;Kv为顶板岩性影响系数;Rcw为不同岩石饱和单轴抗压强度;α为不同岩体完整性系数。

在充填开采中,h1可通过改变支架支护状态和加强支护管理能有效控制;h3和支护效果密切相关,支架性能改善后,其影响也会减弱,而充填过程下沉,这是在实践中要密切注视的,它和充填材料、充填装备和充填工艺有关,更和充填管理有关,充填密实度kb是充填开采过程中要密切关注的因素,按充填开采的要求设计液压支架,管理好顶板,提高充填密实度,保证充填后下沉量小于许用沉降值,则有:

hb≤h0

(11)

充填后直接顶下沉量满足式(11)时,顶板弯曲下沉,上覆岩层微观断裂、宏观连续,形成连续曲形梁,继续保持力的传递。

2.3 连续曲形梁对关键层的保护作用

关键层控制着上覆岩层的活动规律,如果连续曲形梁能对关键层起到有效的保护作用,就能避免地表的破坏性塌陷。两者量化关系分析模型[11],如图6所示。

图6 连续曲形梁与关键层量化关系

Fig.6 Analysis model of the quantitative relation between continuous curvy beam and key stratum

根据地表保护对象不同,关键层变形的要求也不同,根据岩层不破断的边界条件,可得出关键层稳定性的判据,关键层最大下沉量Hg,max为

(12)

式中:σ0为关键层受力,MPa;hd为相邻下部岩层厚度,m;hu为相邻上部岩层厚度,m;γg为充填体密度,kg/m3。

为了更好地保护地表,还应建立充填密实度、连续曲形梁与关键层之间变形的量化关系,进而控制关键层的变形量。根据充填开采过程的研究结果表明,关键层实际下沉量Hg为

(13)

式中:σg为关键层所受拉应力,MPa;kA为关键层下覆岩层变形系数;l0为充填体长度,m;E为弹性模量。

可以得出关键层稳定性判据:

(14)

该判据为保护关键层的充填密实度提供了理论计算依据。

由式(12)可以看出,在充填开采时,关键层的实际下沉量不仅与直接顶下沉量和本身及相邻岩层岩性有关,还与充填密实度有关,因此,可以得出不同充填密实度时的关键层的沉降变形值,按照式(14),确定最佳充填密实度,实现关键层变形可控。

3 固体充填材料的制备与输送

固体充填材料选择可以是多样性的,煤矸石时煤矿开采伴生固废,应作为首选;电厂的粉煤灰也是工业固废,可以作为配料;有些矿区黄土也可作为配料;条件具备是也可以利用城市建筑固废,因为影响因素太多,不作为普选材料。不论选用什么材料,为了保证充填效果,材料的粒级配比至关重要,同时充填量较大,运输系统也要特殊设计。

3.1 固体充填材料的选择

在综合机械化固体充填采煤技术中,选择充填材料,要充分考虑充填成本和矿山经济效益,实现矿山在最优成本下的安全、高效、绿色及生态开采。会影响充填效果,当然,添加材料种类要把充填效果、当地资源状况和充填成本统一考虑,不同添加材料的配比是充填采煤技术的关键因素[15]。

1)煤矸石。在采煤过程中,煤矸石是对环境带来影响的主要排放物,是充填材料的首选,煤矸石也可以单独作为充填料直接充填。

2)粉煤灰。粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,是燃煤电厂排出的主要固体废物。粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一,大量的粉煤灰不加处理会产生扬尘,污染大气,将其作为固体废弃物进行井下充填是一种理想的利用途径,相当于给矸石增加了黏结剂,充填效果会更好。

3)黄土。黄土是以粉土颗粒为主要组成成分,其胶结作用在固体充填采煤技术中极为有益,在条件具备的地方可以选用,黄土的密度一般为1 140~1 300 kg/m3。

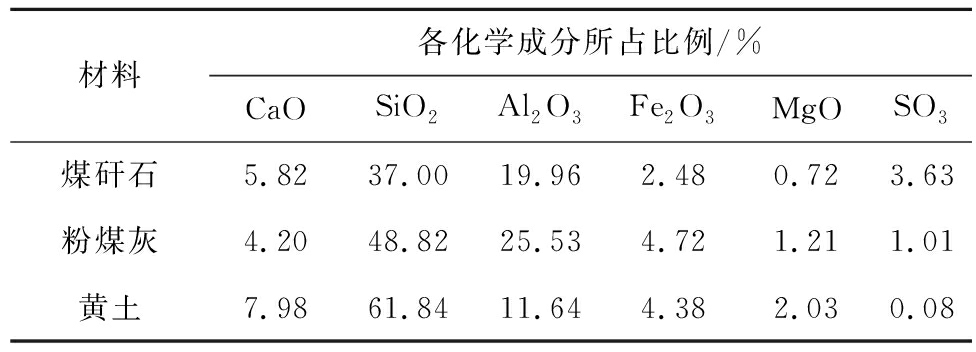

3种材料的化学成分见表1,由于CaO的存在,粉煤灰或破碎后的煤矸石与黄土在碱性环境中经水化反应后产生的胶凝物,形成密实的混合结构,并逐渐硬化,是能满足充填效果的充填材料。

表1 材料化学成分

Table 1 Chemical composition of materials

材料各化学成分所占比例/%CaOSiO2Al2O3Fe2O3MgOSO3煤矸石5.8237.0019.962.480.723.63粉煤灰4.2048.8225.534.721.211.01黄土7.9861.8411.644.382.030.08

3.2 材料配比方案的确定

固体充填材料推压密实后颗粒重新排列,间隙挤压紧密、体积收缩。配比不同的固体材料充填至采空区后在上覆岩层压力作用下出现不同程度的压缩变形,对岩层移动变形起着决定性的控制作用,是影响充填效果的重要指标。

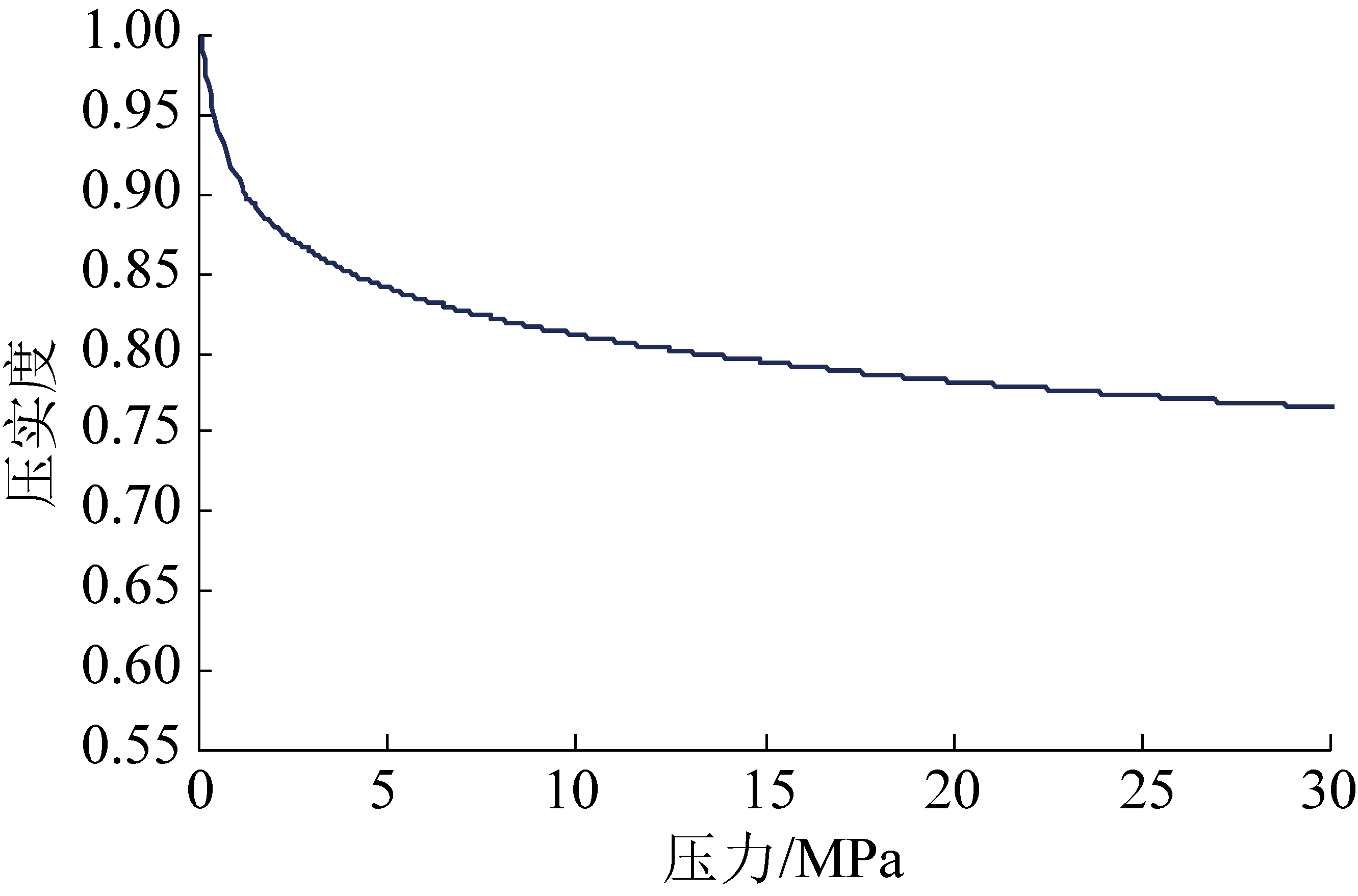

煤矸石与粉煤灰作为充填材料时,经过多次配比实验,发现配比为1.00∶0.31,压力从1.5 MPa变化至7.5 MPa时,压实的变形量很小,如图7所示。表明这个配比可以承受上覆岩层的压力而不变形,可达到限定岩层移动的目的。

图7 矸石-粉煤灰试块强度特征曲线

Fig.7 Strength curve of gangue-fly ash test block

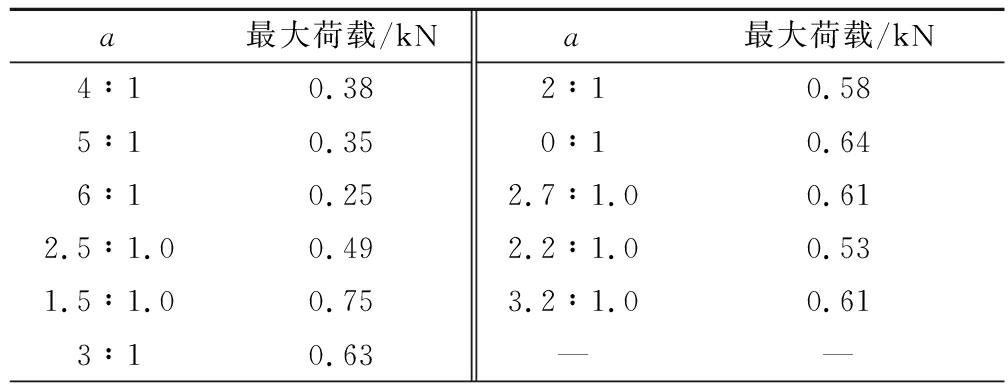

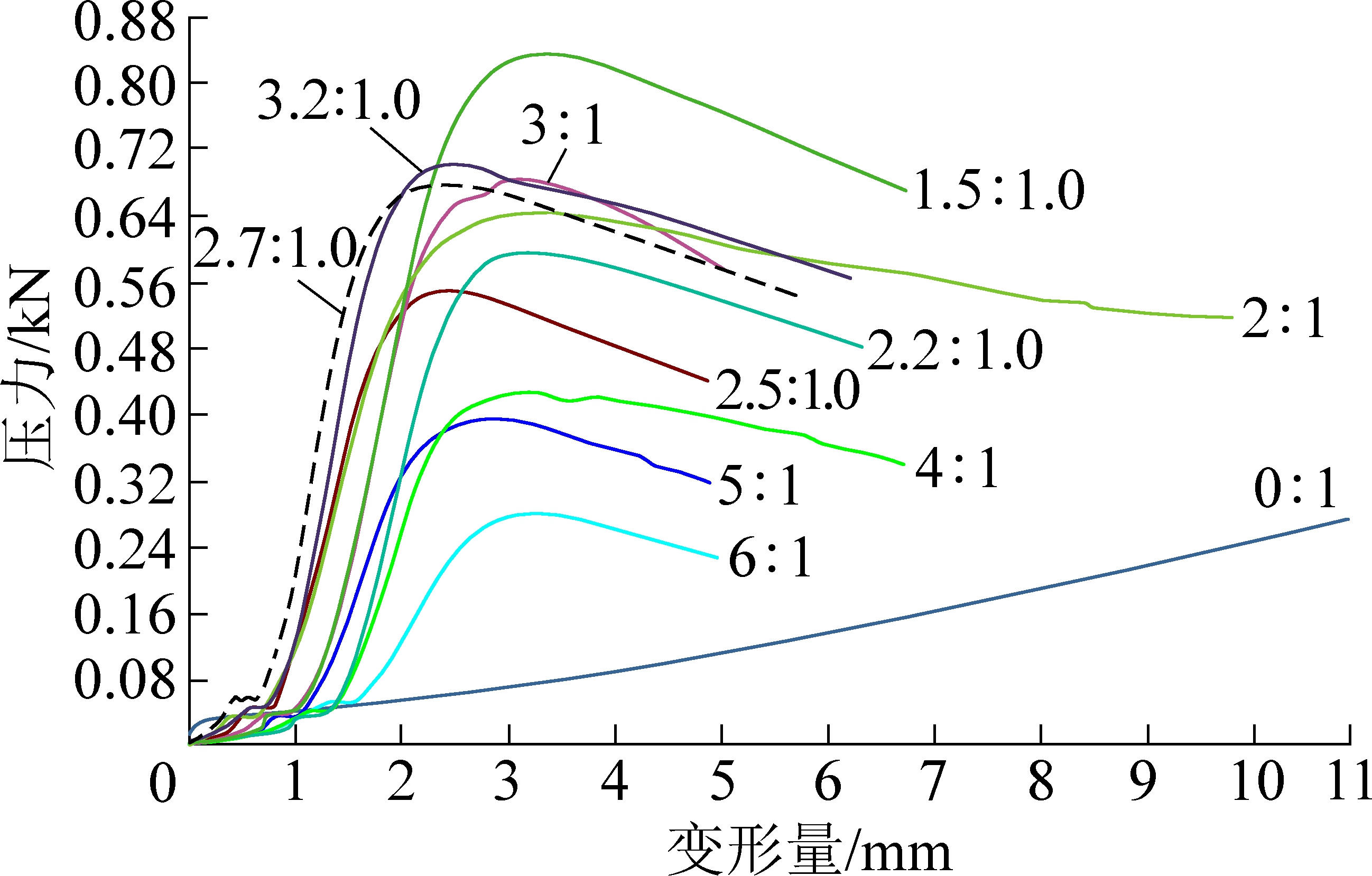

煤矸石、黄土作为充填材料时,对不同煤矸石和黄土质量比a做了强度试验,将煤矸石、黄土按不同比例混合,加压强度根据井下液压支架推压机构的压强换算,确定为1.2 MPa,成型后需要养护和固结,然后对试块进行抗压强度测试。受压破坏荷载情况见表2,应力-应变曲线如图8所示。

表2 矸石、黄土不同掺加比例受压破坏荷载

Table 2 Compression failure load of gangue and loess with different proportion

a最大荷载/kNa最大荷载/kN4∶10.385∶10.356∶10.252.5∶1.00.491.5∶1.00.753∶10.632∶10.580∶10.642.7∶1.00.612.2∶1.00.533.2∶1.00.61——

图8 煤矸石、黄土不同配比受压变形曲线

Fig.8 Compression deformation curves of coal gangue and loess with differentproportions

在充填材料配比中,要按材料成分试验确定合适的充填材料湿度,以求取得最佳充填效果。

3.3 充填材料配比的特征

由于黄土是一种胶结性材料,其加入适量水后,产生很强的胶结力,以黄土作为胶结料,配合粗骨料形成的充填体,它的密实程度、颗粒级配以及孔隙率对充填体的力学特性起着决定性的影响。

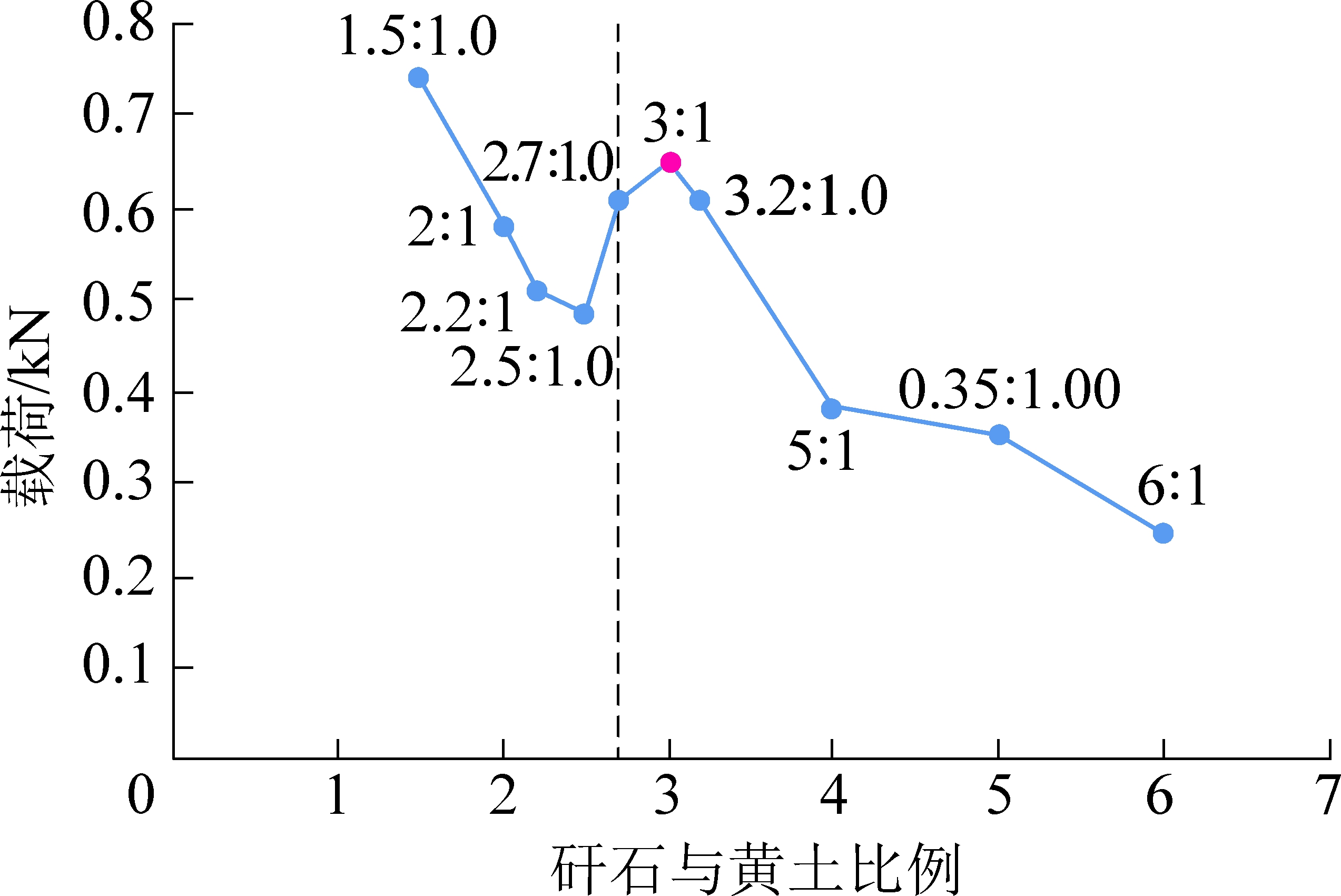

在试验中发现,当矸石与黄土质量比由6∶1升至3∶1时,试块的承压能力呈现峰值,之后继续加大黄土比例,试块的承压能力出现降低,而当矸石与黄土质量比由继续减小至2.2∶1.0后,试块的抗压强度随着配比减小而增加,出现了如图9所示的强度曲线。

图9 材料配比强度曲线

Fig.9 Material ratio strength graph

从图9中可以看出,由于矸石和黄土的特性不同,随着配合比例变化,受压破坏载荷值产生了非连续性变化,并呈现“几”字形规律。当煤矸石超过一定比例时,尽管煤矸石具有更高的硬度,但缺少胶结料的黏结作用,充填体为离散状态,易于破坏,承压能力弱,表现出矸石特征,成为矸石特征区,在这个区间,黄土发挥了黏结剂的作用。当黄土增多时,充填体黏结性增强,体现出良好的成型状态,但如果粗、细骨料配比不当,成型后强度差,同样易于破坏,表现出较强的黄土特征,可作为黄土特征区,在这个区间,矸石是骨料。2个特征区说明了矸石和黄土比例的规律性,运用特征划分的概念,可指导充填材料配比方案的制定。

3.4 固体充填材料返井运输系统

为了保证固体充填材料连续运输,采用独立垂直投料孔进行固体充填材料的运输,和生产系统分开,避免对正常生产的影响。

1)垂直投料孔中气固两相流。如果矸石在垂直投料孔内作自由落体运动,固体颗粒的下落速度会很快,对井底的冲击力会很大,经过认真研究和实践,在运行过程中将投料孔成密闭状态,投料孔内的空气也参与运动,对固体的运动形成阻力,成为气固两相流运动,矸石下落速度明显低于其自由落体速度,由此带来的底部冲击力也明显减弱,因此通过垂直投料孔进行落料的方式安全可行。

2)投料孔孔径。垂直投料孔孔径大小取决于物料最大颗粒的直径和所需的物料量。

管筒直径太小直接影响填料的输送且容易堵管,过大则增加经济成本以及影响井底的接料。一般取大于最大通过管道粒度3倍为圆管直径。

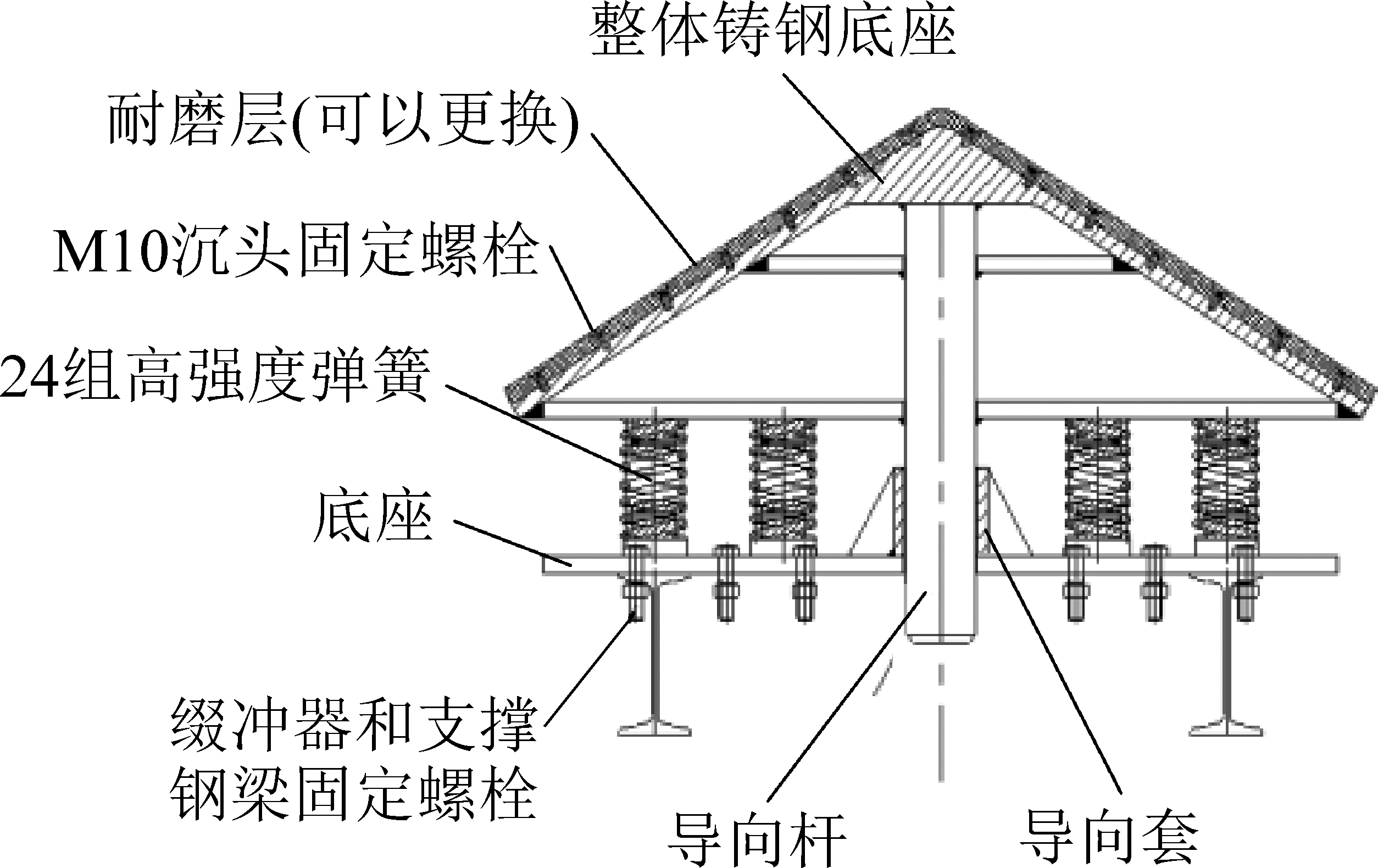

3)孔底缓冲装置。尽管矸石在投料孔中运动时受气动阻力影响速度有所减缓,但依然具有较大的冲击力,为防止冲击力过大而造成设备损坏等问题,应在投料孔孔底下部设置缓冲装置以减缓矸石投放到井底的冲击力。

缓冲器形状为“伞形”,如图10所示。内部安装了缓冲弹簧,缓冲装置安装在投料孔底部,充填材料落到缓冲装置上,能量被吸收,实现对充填物料的缓冲作用。

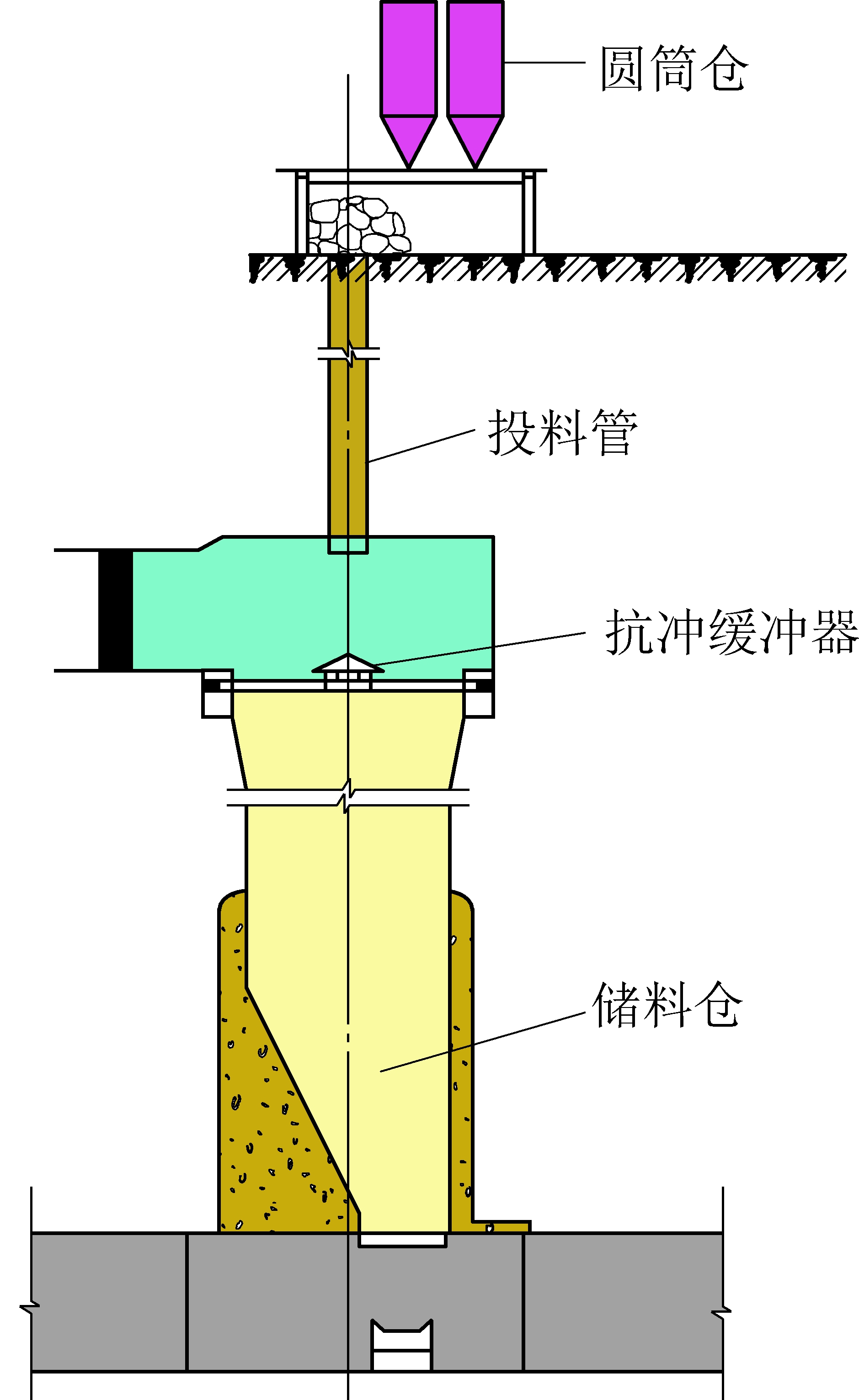

图10 孔底缓冲装置

Fig.10 Hole bottom buffer structure

邢台矿建成全国首个大垂深投料系统,如图11所示。

图11 固体材料垂直投放系统

Fig.11 Solid material vertical delivery system

3.5 固体材料井下输送系统

充填材料投放到井下后,采用带式输送机运送矸石,以满足连续化充填材料返井运输。可在井下适当位置布置专用的运矸巷道,形成独立运矸系统,以满足连续化充填材料井下运输。

充填开采矸石运输系统受到巷道和其他限制时,为了不增加井巷工程量,可在原系统中布置双层带式输送机,完成充填材料的运输。

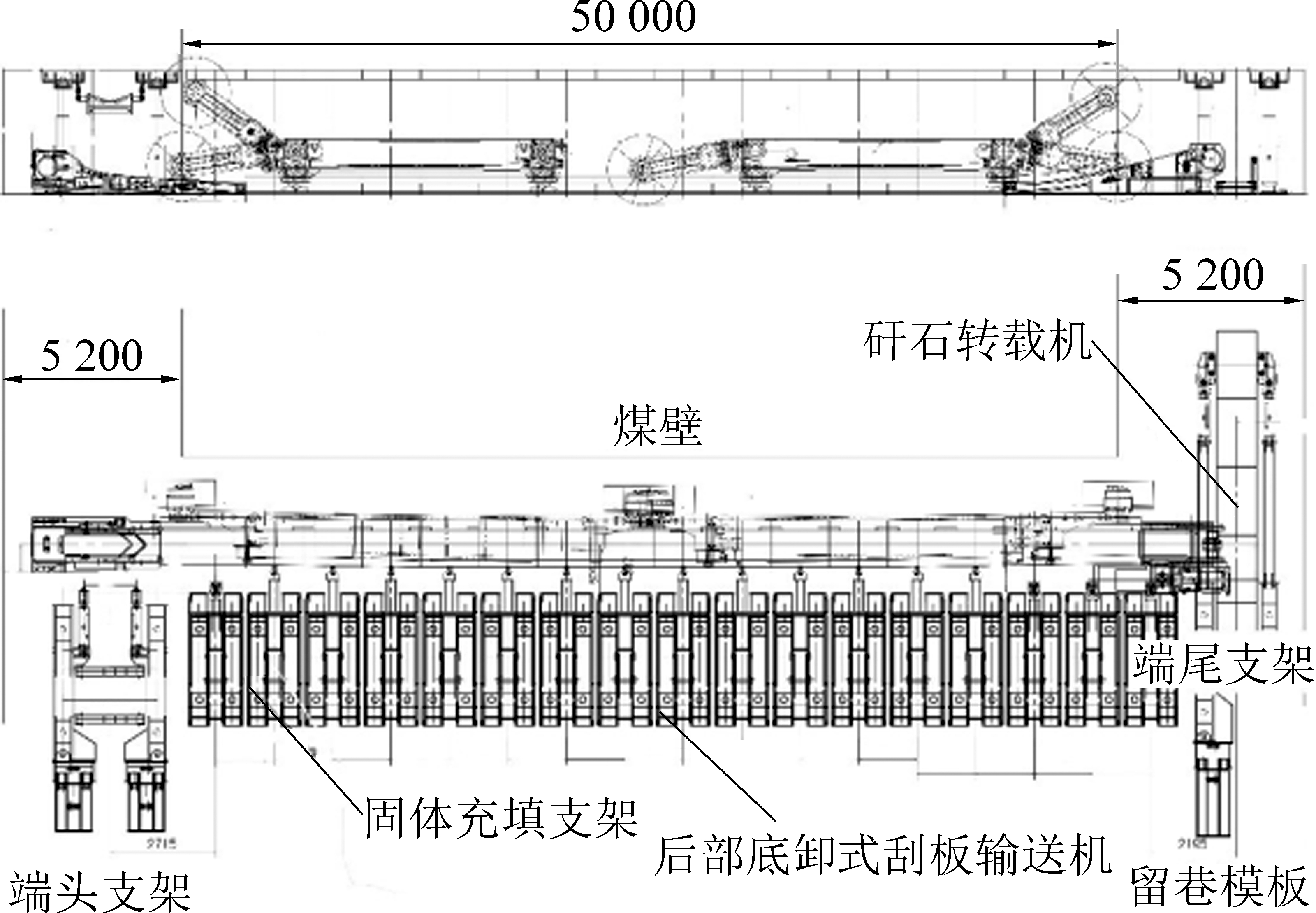

4 固体充填装备

固体充填装备主要包括固体充填液压支架、自移式矸石转载机、矸石充填刮板输送机。

4.1 固体充填液压支架

充填液压支架开始时为前部顶梁与后部尾梁设计,尾梁靠水平液压柱支撑,支护强度低,后来尾梁改为由后立柱支撑,支护强度有所提升;为了减少充填前下沉,对充填液压支架进行了重新设计,采用了前、后顶梁连接形式,支架顶梁上方没有薄弱点。对顶板的支护作用大为加强,形成了现在的固体充填液压支架的结构型式,如图12所示。

图12 固体充填液压支架

Fig.12 Hydraulic support of solid backfilling technology

固体充填液压支架架型为四柱双顶梁充填支架,设计有充填密实推压液压装置。为加强支架对顶板的支撑作用,支架设计成前后顶梁结构,前顶梁部分是四连杆结构,后顶梁部分是一个反四连杆结构,铰接点设计在了中间,共用一个平衡千斤顶把前后联系起来,形成了整体结构。前后顶梁对顶板进行积极支撑,同时由于充填空间大,且充填工作始终在支撑状况下进行,相当于煤体、支架和充填体共同支撑顶板。为采煤和充填都提供了独立的作业空间。

4.2 后部运矸刮板输送机

充填刮板输送机的设计,要满足工作面正常生产时对充填材料运输量的能力要求,可选充填开采专用后部刮板输送机。

充填开采专用刮板输送机中部槽中板上设置卸料孔,由中部槽两侧的液压千斤顶控制,按照充填速度确定打开放料孔的数量。充填开采专用后部刮板输送机为了适应纵向和横向的弯曲,在中部槽连接部做了特殊设计。

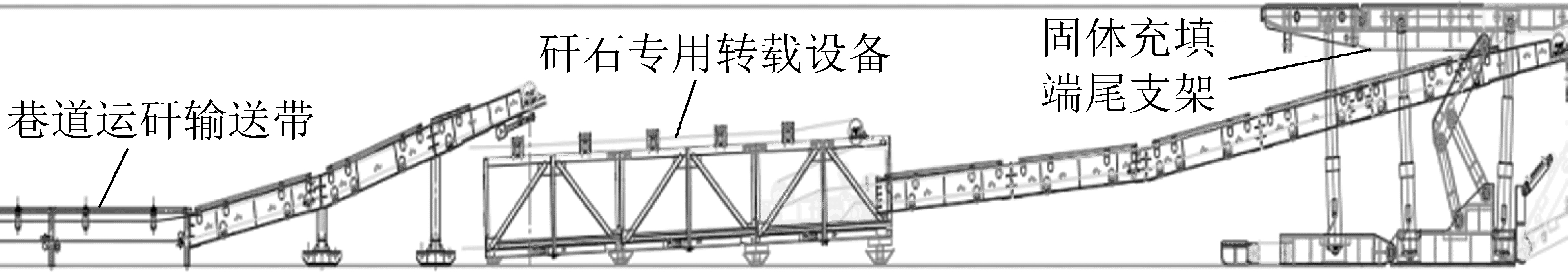

4.3 矸石转载设备

在固体充填综合机械化充填采煤工艺中,随着充填工作面设备的推进,运矸带式输送机与工作面后部运矸刮板输送机之间的矸石转载设备也需随之移动。矸石专用转载设备能够实现高度的调整以及水平行走,实现随工作面回采同步移动。

矸石专用转载机与运矸带式输送机配套,使得充填料落到它的导料槽中,同时又与端尾支架及后部充填刮板输送机配套,将自移式矸石转载机的充填料转载到充填刮板输送机的机尾上,其配套布置如图13所示。

图13 自移式转载设备结构原理示意

Fig.13 Schematic diagram of structure of transfer machine

5 综合机械化固体充填采煤技术

5.1 巷道充填方法

巷道充填具有投资小、建设周期短的特点,它可将井下掘进矸石不升井,直接充填在永久煤柱中置换煤炭,提高了资源采出率,减少副井提升压力,从源头上避免了矸石造成的环境污染。

1)巷道变形控制。巷道掘成后受矿山压力影响会在一定时间内产生变形,巷道充填工作应在巷道变形之前完成,充填体限制围岩的变形,又可充填物压实,对巷道顶板形成稳定支撑,巷道岩层应力趋于新的平衡,不对地面产生影响。

2)平行群巷布置。巷道充填时会近距离布置多条平行的巷道进行矸石充填作业。而近距离巷道平行布置时会产生侧向应力,影响成巷效果,在工程设计中,采取区域分段巷道布置方式,掘充两巷距离大于巷道切向应力影响范围2倍,巷道顺序分段排列。掘进中分组进行,第1条巷道后隔2条巷道距离为第2组、第3组巷道,3条巷道充填完毕后,返回第1组,依次进行。

3)巷道充填工艺。开拓巷道的矸石运至矸石仓,经给煤机输送到充填巷带式输送机上,由带式输送机卸载到充填带式抛矸机上,充填带式抛矸机向巷道充填端头抛填矸石,可通过摆动千斤顶实现左右、高低调节,使抛矸机在巷道全断面工作,实现最佳充填效果,如图14所示。

图14 巷道充填

Fig.14 Roadway filling

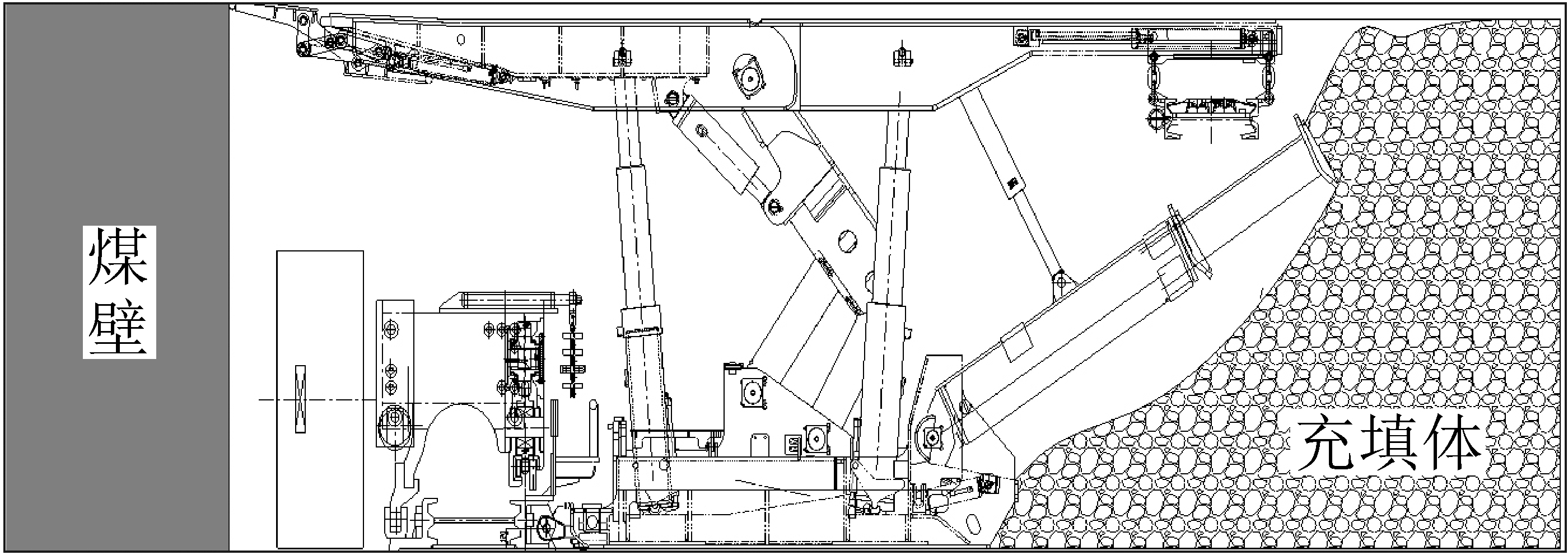

5.2 工作面充填方法

1)充填工艺。固体充填材料由带式输送机、矸石转载机将矸石等材料运输、转载至工作面充填支架后部底卸式刮板输送机上,操作刮板输送机卸料孔控制手柄,将矸石落下,利用推压装置将矸石材料推实,充填工作面的设备布置如图15所示。

图15 充填工作面设备布置

Fig.15 Equipment layout of filling working face

通过充填液压支架成组移架、充填刮板输送机交替落料、推实机构同步推实的工序配合,固体充填工艺可实现采充平行作业,即采煤与充填在时间上平行、空间上分开,形成完整的生产体系。

2)充填效果控制。充填开采的效果可由充填密实度直接反映,充填率是指回采后充填体体积占采空区空间的百分比,密实度是指矿山压力作用下采空区充填体压实后所占采空区空间的比例,两者乘积,则成为充填密实度,具体到充填过程,就是充填材料压实稳定后的体积与采出的煤炭体积之比,充填密实度准确反映出充填效果的差异。在充填过程,要及时对充填密实度进行控制,这是保证充填开采效果的关键指标。

为观察充填效果的实际状况,在地面要建立观测站,连续观测地表下沉情况。

5.3 沿充留巷充填方法

在充填工作面回采过程中沿充留巷,因为充填体已经支撑了顶板,巷道压力很小,留巷工艺简便,成本低。

沿充留巷少掘了巷道,还可以可实现无煤柱开采,改变通风方式,解决了工作面瓦斯积聚与超限的问题。

沿充留巷需要专用沿充留巷装置(图16),留巷模板使充填材料在支架推压装置强力推压下完整成型,为防止模板撤离后充填材料的散状特性显现,发生坍塌,对充填体进行注浆,使充填材料改性,形成平整可靠的巷道壁。

图16 沿充留巷工艺示意

Fig.16 Schematic diagram of roadway retaining along filling body

沿充留巷装置可实现巷旁充填体机械化支护和充填的机械化作业,具有调整灵活、整体性强的优点,便于生产组织和自动化操作,实现快速高效沿充留巷与充填作业协同。

6 固体充填自动控制研究

充填采煤向自动控制方向发展,这是充填采煤走向成熟的表现。但是充填开采的自动控制难度很大,充填开采控制点较离散,位置多变;角度各异;并且为保证质量,要进行多轮无定式循环充填,影响因素多,充填状况的判据不容易确定,是一个复杂的控制系统。

6.1 自动控制充填效果判定依据

1)直接顶允许下沉空间的边界条件。如果地面条件最大下沉量允许的直接顶下沉空间Hb,确定,直接顶下沉量hb必须小于Hb,而充填密实率kb决定了hb大小,为了满足限制地表沉降的目的,则有:

(15)

式中:Hc为采高;q为充填体上覆岩层载荷;θ为直接顶与水平面夹角;[Hi]为地表沉降等级标准。

2)充填密实度kb与充填体受推力FN关系。根据地表保护等级需要作为过程条件,设定相应的控制参数,建立充填体受推力FN与充填体充填密实度kb之间的数学关系式[8],确定自动控制策略,实现固体充填的自动控制。

(16)

式中:η为单元体体积变化率;μ1为岩石泊松比;Km为弹模系数;s为充填体特征参数值;As为推压模式机构与充填体接触面积。

3)实际推力与充填密实度的判定方法。在计算推力时,还应把推压密实装置的角度计算进去,那么[T]与FN、kb关系为

(17)

式中:[T]为推压密实机构推力;L为支架与预留充填空间间距;b为支架预留充填空间长度;i为支架循环推压次数;n为一次循环进尺,如图17所示。

图17 推压装置作用力方向

Fig.17 Force direction of push device

实际推力决定充填密实度的大小,而充填密实度反映着充填质量,是充填效果的重要判据。

6.2 固体充填自动控制系统

为实现自动控制固体充填,需要进行多系统的协同控制及操作[8,16]。

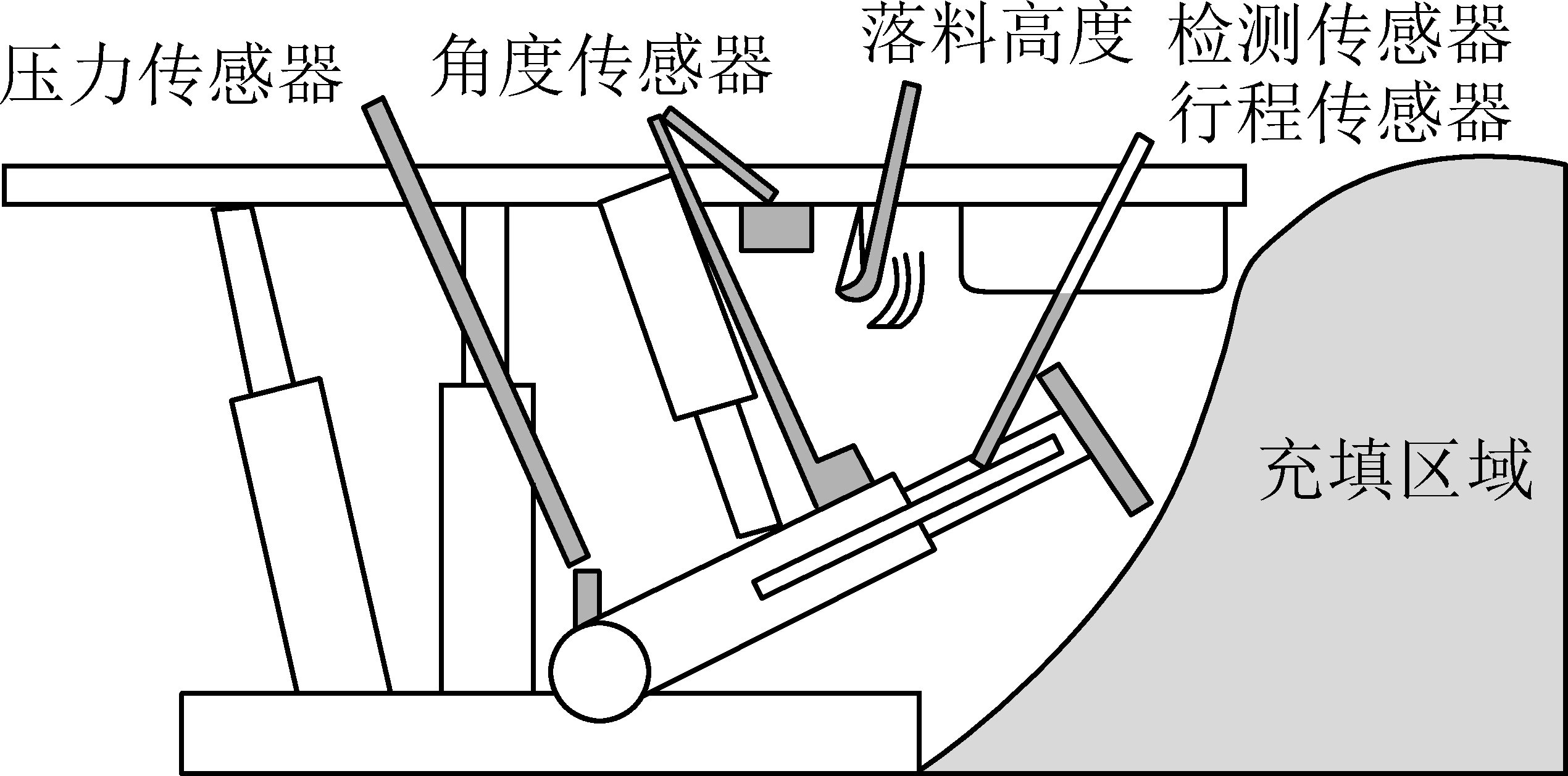

1)传感系统的设计。传感系统是自动控制充填的关键,为取得多源、大量数据,需在充填液压支架安装相应的传感器,来反映充填的效果和进程,主要有:压力传感器,角度传感器,行程传感器以及落料高度检测传感器,判断充填状态给出过程信息,提供判断依据,安装位置如图18所示。

图18 传感器检测位置示意

Fig.18 Schematic diagram of sensor detection position

2)固体充填自动控制系统。固体充填采煤自动控制系统按照充填过程的特殊性,采取单元控制方式,按照一次落料支架数量,把工作面分成若干控制单元,主控系统向控制单元发出指令。

控制单元接到指令后,要对充填轮次、高度、放料量进行判断,然后打开放料孔,启动推压密实装置进行工作,并随时判断充填状况,反馈给控制中心。控制单元流程如图19所示。

图19 自动充填单元控制流程

Fig.19 Flow chart of automatic filling unit control

主控中心按照控制单元反馈的完成状况,分析传感系统各种信息,确定控制方式和充填顺序;依次向各控制单元发出动作指令。主控中心按照总进料量和落料分布情况,确定放料频次,最后按照确定的充填密实度要求,完成整体充填作业流程。

综合机械化固体充填自动控制工作面在邢东矿正式使用后,充填效率和推进速度均有提升,成本下降,充填效果明显提高,经济效益显著。

7 散状固体改性充填材料与充填工艺

7.1 散状固体充填材料改性目的

以矸石为主要材料的散状固体充填材料,因为颗粒间无黏结性,没有变形协调约束,具有明显的流动性、压硬性和剪胀性,表现出明显的散体特征,在顶板条件受限和大面积充填开采时,影响了整体效果。为了提高固体充填开采的适应性,研究散状固体改性充填材料,使固体充填的效果更加稳定。

7.2 散状固体改性材料

散状固体充填改性材料,要具有散状固体空隙的填充作用和各固体颗粒的黏合作用,改性后继续保留固体充填开采的优点,同时,因为使用地点在地表深处,不能有任何污染物质。

研制的专用固体充填改性材料试验效果如图20所示。添加的胶结材料能和固体充填料经搅拌加压短时间进行水合反应,快速成为固体状态,并具有充填需要的强度,形成散状固体类贫压实改性充填材料。成型时间可控,胶结效果良好,其终凝强度可达5~10 MPa,能够满足工作面充填开采工艺及岩层控制要求。

图20 固体改性充填体试块

Fig.20 Block Solid modified backfilling

7.3 固体充填材料改性工艺

改性材料可在井上直接配入散状固体充填材料,经运输系统输送至工作面,加水、搅拌后经充填刮板输送机运送的支架后方,通过推压形成固体,改变充填材料性质,以较低的成本提高充填体的力学性能。

固体改性充填技术也可采取注入式方法对采空区充填体进行材料改性。将胶结材料配制成浆液,通过预埋的注浆管路注入充填体,起到填充缝隙、提高充填体强度及其整体性的作用。

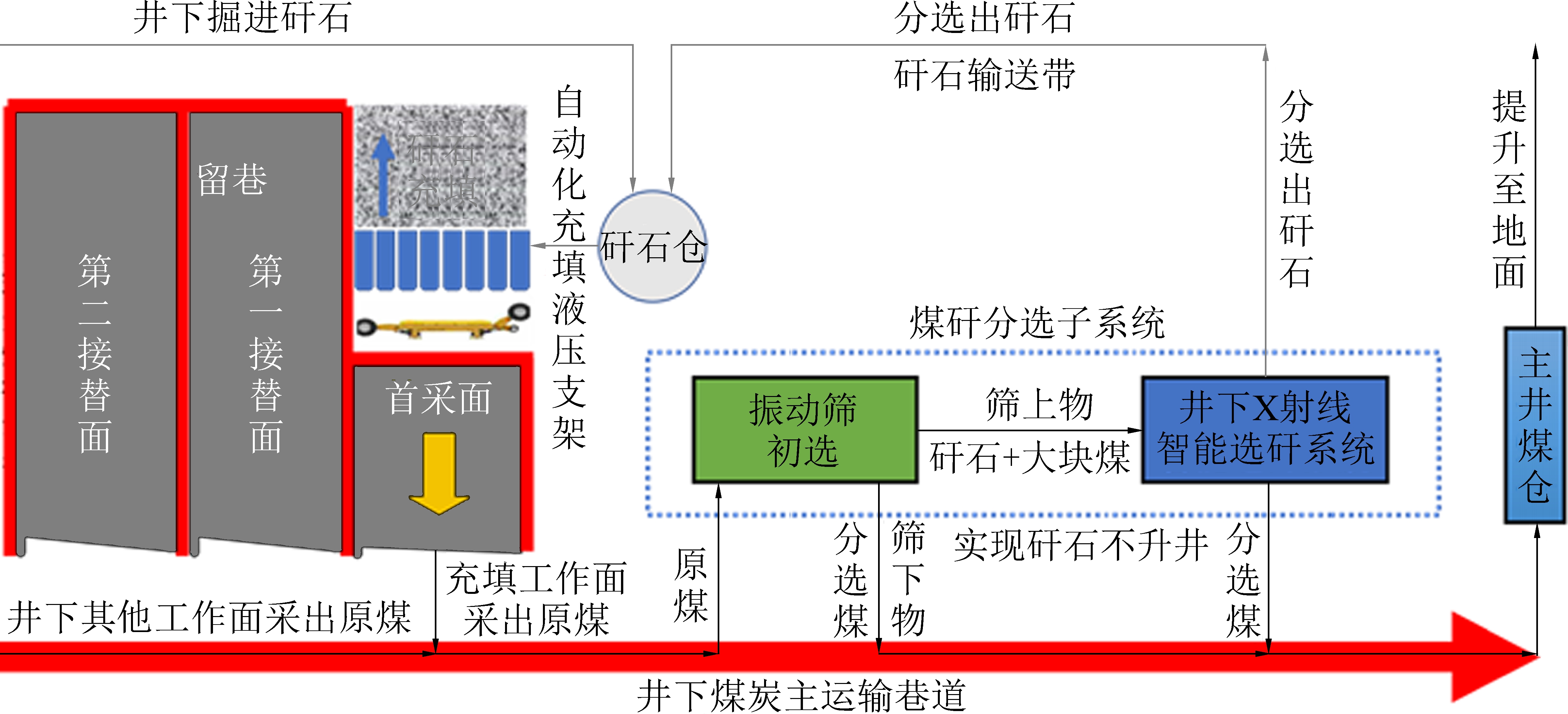

8 “采选充留”一体化充填开采

煤矿生产都是煤炭与矸石混合运输提升,占用了有效的提升能力和分选能力,如果将充填采煤与高效开采、井下分选、无煤柱留巷、自动化控制相结合,形成“自动化开采、井下矸石就近分选分选、就地充填、沿空留巷”生产模式,将是煤炭生产全过程的又一重大技术创新,图21为煤矿井下“采选充留”一体化系统。

图21 “采选充留”一体化系统

Fig.21 The integrated system of “mining,separation,filling and roadway protection”

8.1 井下煤矸分选技术

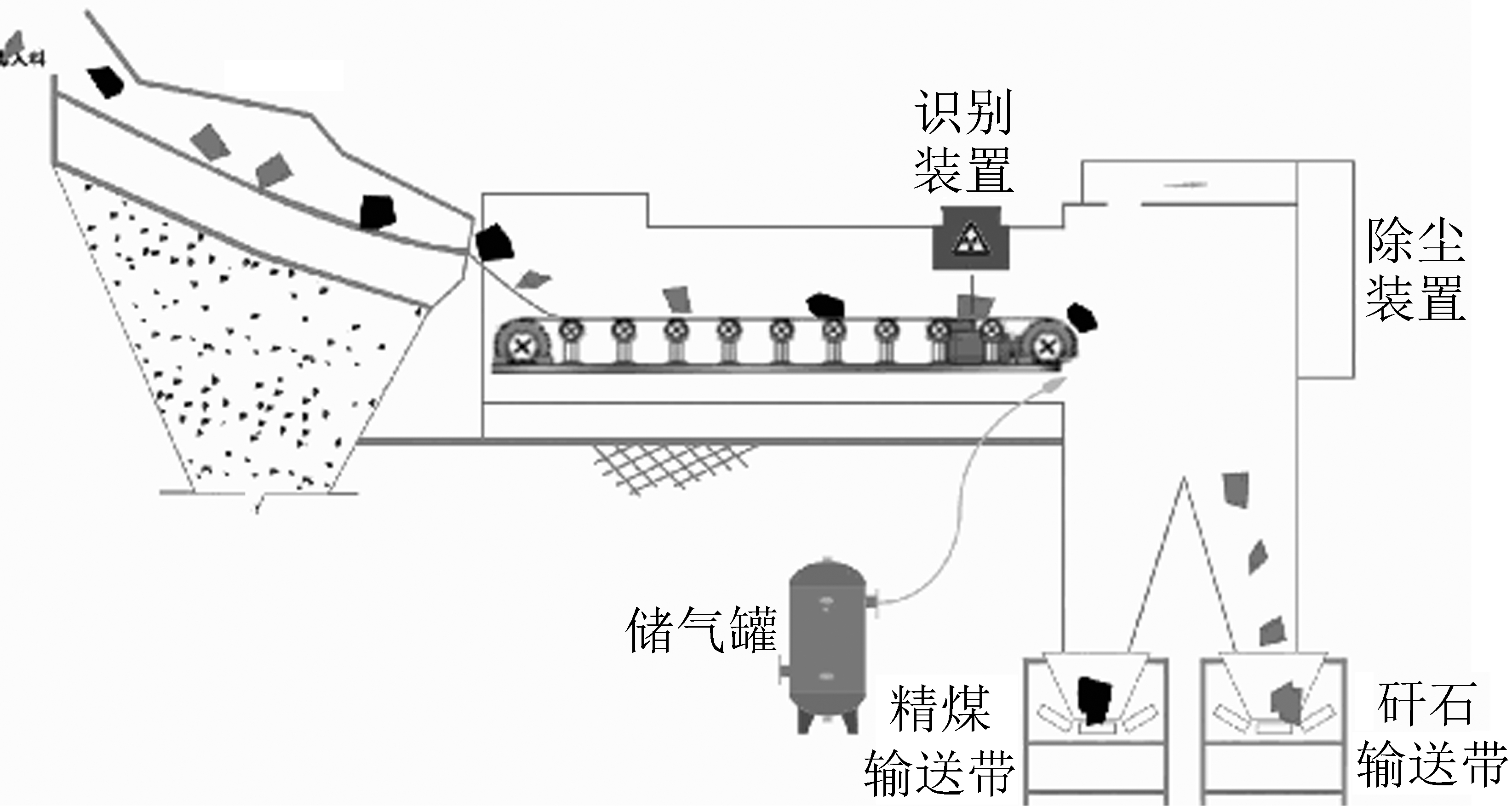

可用于井下的TDS光电分选机具有体积小和模块化的特点,适合煤矿井下狭小空间的应用,可安装在集中带式运输巷,也可安装在采区带式运输巷。工作过程如图22所示,原煤经带式输送机运送到分选装置的滚轴筛,筛下物由主运带式输送机运送,筛上物进入分选机,利用X射线与图像识别进行分选,再通过高压风将煤矸分开。由于分选的是筛上物,同时分选机是模块化结构,可适应不同井型的需求。

图22 井下分选设备布置示意

Fig.22 Underground sorting equipment layout

8.2 多源固体充填材料

为了提高井下“采选充留”的能力,矸石来源可实现多源供应、分级破碎、转载储存、协同运输,构建井下多源充填材料高效输送系统,转运至距工作面较近的矸石仓,集中进行充填,既保证了充填开采的连续性,又提高了充填开采产量。

8.3 “采选充留”多工序协同智能控制

研究确定采煤效率、充填速度与控顶质量协同性智能控制算法,提出充填工作面设备群协同智能控制方法,建立子系统独立运行、全过程数据共享、全方位集中控制的深井煤矿“采-选-充-留”四位一体协同机制,研制大数据采集、分析、处理和解读的深度学习平台,开发采充同步、自动分选、边充边留、无煤柱连续开采的多工序协同智能控制系统,形成集智能化开采、井下自动选矸,自动化充填和自行留巷为一体的控制体系。

9 展望和结语

绿色矿山建设已然成为我国煤炭工业发展的主题,充填开采不可能作为主流采煤方法 但作为绿色矿山建设的重要技术手段,在我国绿色矿山建设的远景规划中将扮演更加重要的角色[17-20],我国煤矿充填开采会有以更好地发展。

1)利用充填开采建设煤矿生产全过程生态矿山。建井伊始,统一规划煤炭开采过程中和开采后的地面生态环境,使煤矿开采和生态环境息息相关,把充填开采作为煤矿保护生态环境调节工具,完全按照规划设计要求控制地表沉陷区域和沉陷程度,向“精准地质,统一设计,精准充填,保护环境,保水开采,建设全过程全息智能生态矿山”方向迈进。

2)构建精准高效密实充填技术工艺体系。根据地质模型,研究充填开采的诸多影响因素,提出充填质量判据,构建精准高效密实充填技术工艺体系,实现充填开采的精准控制。

固体充填采煤技术可以做到对地表和目标岩层量化控制,已经实现了自动化,充填速度可和采煤速度同步,并且充填成本大幅度降低, “采选充留”一体化技术状固体改性充填材料的应用,使充填开采技术体系更加完整,经济效果更加显著,将会对煤矿绿色开采、生态环境保护、沉陷区治理和回收建下资源发挥更大的作用。

[1] 刘建功,李新旺,何 团.我国煤矿充填开采应用现状与发展[J].煤炭学报,2020,45(1):141-150.

LIU Jiangong,LI Xinwang,HE Tuan.Application status and prospect of backfill mining in Chinese coal mines[J].Journal of China Coal Society,2020,45(1):141-150.

[2] 刘建功,赵庆彪.邢台矿建筑物下综合机械化固体充填采煤技术[J].煤炭科学技术,2010,38(3):18-21.

LIU Jiangong,ZHAO Qingbiao.Coal mining technology with fully mechanized solid backfilling under the building structures in Xingtai mine[J].Coal Science and Technology,2010,38(3):18-21.

[3] 刘建功.综合机械化充填采煤[J].煤炭学报,2010,35(9):162-163.

LIU Jiangong.Solid filling comprehensive mechanized filling coal mining[J].Journal of China Coal Society,2010,35(9):162-163.

[4] 刘建功.千米深井充填开采技术及装备研究与应用[J].煤炭科学技术,2013,41(9):58-61.

LIU Jiangong,Application and study on backfill mining technology and equipment in deep mine with depth over 1000m[J].Coal Science and Technology,2013,41(9):58-61.

[5] 刘建功.综合机械化固体充填采煤技术研究[J].煤炭与化工,2013,36(1):1-7.

LIU Jiangong.Solid-filling technology in fully mechanized coal mining[J].Coal and Chemical Industry,2013,36(1):1-7.

[6] 刘建功,赵庆彪,张文海,等.煤矿井下巷道矸石充填技术研究与实现[J].中国煤炭,2005,31(8):36-38.

LIU Jiangong,ZHAO Qingbiao,ZHANG Wenhai,et al.Research and implementation of the coal mine roadway waste rock filling technology[J].China Coal,2005,31(8):36-38.

[7] 刘建功,赵利涛.基于充填采煤的保水开采理论与实践应用[J].煤炭学报,2014,39(8):1545-1551.

LIU Jiangong,ZHAO Litao.Theory of water based protection and practice application in mining on the backfilling mining technology[J].Journal of China Coal Society,2014,39(8):1545-1551.

[8] 刘建功,毕锦明,赵利涛,等.综合机械化固体充填采煤自动控制研究与应用[J].煤炭科学技术,2016,44(1):149-156.

LIU Jiangong,BI Jinming,ZHAO Litao,et al.Research and application on automatic control of comprehensive mechanized solid backfill coal mining[J].Coal Science and Technology,2016,44(1):149-156.

[9] 刘建功,赵庆彪.煤矿充填开采理论与技术[M].北京:煤炭工业出版社,2016.

[10] 刘建功,赵庆彪.煤矿充填法采煤[M].北京:煤炭工业出版社,2011.

[11] 刘建功,赵家巍,李蒙蒙,等.煤矿充填开采连续曲形梁形成与岩层控制理论[J].煤炭学报,2016,41(2):383-391.

LIU Jiangong,ZHAO Jiawei,LI Mengmeng,et al.Continuous curved beam formation and strata control theory in coal backfill mining[J].Journal of China Coal Society,2016,41(2):383-391.

[12] 孙广忠.岩体结构力学[M].北京:科学出版社,1988.

[13] 徐秉业.应用弹塑性力学[M].北京:清华大学出版社,1995.

[14] 刘建功,赵家巍,杨洪增.充填开采连续曲形梁时空特性研究[J].煤炭科学技术,2017,45(1):41-47.

LIU Jiangong,ZHAO Jiawei,YANG Hongzeng.Study on the time and space characteristics of continuous curved beam under backfilling mining condition[J].Coal Science and Technology,2017,45(1):41-47.

[15] 刘建功,王 英.固体充填材料比例特征及应力特性研究[J].中国煤炭,2017,43(5):38-42.

LIU Jiangong,WANG Ying.Research on ratio characteristics and stress properties of solid filling materials[J].Coal Science and Technology,2017,43(5):38-42.

[16] 焦山林,刘建功,郑强强,等.矿用固体充填液压支架控制系统[J].煤矿机械,2015,36(2):236-238.

JIAO Shanlin,LIU Jiangong,ZHENG Qiangqiang,et al. Hydraulic support control system of mine - used solid filling[J].Coal Mine Machinery,2015,36(2) :236-238.

[17] 国家发改委,国家能源局.煤炭工业发展“十三五”规划[Z].北京:国家能源局,2016:26-33.

[18] 刘建功,啜晓宇,李玉宝,等.矿井水害微震监测预警理论与技术研究[M].北京:煤炭工业出版社,2017.

[19] 刘建功,李玉宝,赵立松,等.一种用于采煤过程中的保水方法[P].中国:CN103924975A,2016-01-20.

[20] 刘建功,李玉宝,啜晓宇,等.基于物联网的前置式井下微震数据采集系统[P].中国:CN204716292U,2015-10-21.