0 引 言

2003年,钱鸣高院士团队率先提出绿色开采的概念,并基于关键层理论,重点阐明了煤矿绿色开采内涵与技术体系[1-4],让大家意识到不仅煤炭可以利用,而且瓦斯、水和排放矸石等也是可以得到充分利用的资源,并以关键层理论基础,阐述了其主要技术内容[5-7]:充填采煤、保水采煤、煤与瓦斯共采、地下气化等。根本内涵是利用合理的开采方式尽可能防止或减轻煤炭开采造成的影响,取得最大化经济效益和社会效益,同时也是促进矿区生态环境保护和建设生态文明矿区的重要科学手段[8]。众所周知,煤炭采出后不可避免的会在地下形成大量的采空空间,必然造成岩层移动与破坏,导致地下水与瓦斯运移、地表下沉甚至塌陷,煤炭开采与利用过程中均会产生大量的矸石堆积而占用土地资源,深部矿井开采会伴随出现冲击动力现象,继而可能引发冲击地压等事故,严重威胁矿井安全生产,这些也给矿区生态文明建设带来了严峻挑战。

笔者认为,矿区生态环境遭到破坏的根本原因是煤炭采出后遗留的大面积采空空间,而矿山充填开采能够解决这一主要矛盾,充分发挥其技术特点和优势,将矿区排放的矸石、粉煤灰等废物加工后及时对采空区进行有效回填,控制岩层移动与破坏,从根源解决矿山开采带来的生态环境损坏,实现矿区废物的低排放或零排放及生态环境的低损害或零损害,同时也将实现煤炭开采对生态环境近零影响和效益最优化。当然,无论何种充填方式都将会带来操作复杂、生产效率降低、技术难度大、增加企业成本的问题,但是广大企业能够主动转变思想,从短期利益服从长期利益、企业效益服从生态环境效益的角度,切实履行社会职责,积极推动煤矿充填开采技术的发展与进步,并取得了一定的研究成果。笔者以国内外充填采矿发展历程为基础,探讨了煤矿绿色充填开采方法及其发展模式,以期煤炭工业界、学术界及主管部门能够认识到充填开采存在的问题与不足,进而为煤矿安全高效环保的充填开采技术发展提供技术支持和政策保障。

1 矿山充填开采现状

1.1 充填开采发展概况

矿山充填开采法历史悠久,据记载,春秋战国时期开采铜矿井时,在井下将矿石初选,并把选出的废石回填矿坑,以提高矿石品质和减少运量[9-10]。近代以来,充填开采在金属矿山领域发展迅速[11-13],膏体充填或似膏体充填是当代金属矿山的主要充填方式[14]。而针对煤矿充填开采的研究则相对比较缓慢。早在1864年美国宾夕法尼亚州的一座煤矿将煤矸石等充填到井下采空区,以达到控制地压和避免采空区塌陷及保护地表建筑物的目的。直到1924年,德国开始在鲁尔矿区煤矿利用矸石进行风力充填采空区,一直沿用到1997年。1964年波兰开始对卡托维兹工业中心城市集聚区煤矿进行水砂充填[15-16],受开采成本和经济形势影响,2009年以后逐步淘汰。我国也是世界上较早应用水砂充填的国家之一。1901年扎赉诺尔煤矿开始应用水砂充填,1952年以后水砂充填逐渐在抚顺、井陉、辽源、阜新、鹤岗、蛟河等矿区推广应用,1957年水砂充填采煤量达1 117万t,占全国煤炭产量15.58 %。但由于其工艺操作复杂、开采效率低,成本高等原因,1970年以后,被逐步淘汰,目前已基本不用。但随着我国“绿色工业”和“循环经济”发展战略的提出,要求广大煤炭企业积极探索和推广符合矿区生态保护的“微损坏或零损坏、微排放或零排放”的绿色开采技术。且国家多部门也相继出台了一系列支持政策。煤矿充填开采作为绿色开采的重要组成部分,近年来得到了飞速发展,并已发展为多种形式并存的局面。

1.2 煤矿充填开采类型及特点

煤矿充填开采是将一种或几种材料加工后,将其输送到特定位置,从而实现安全开采和生态保护的开采方法。充填开采技术能把地表变形、开采沉陷与固废利用有机结合,是实现采煤损坏低、资源高采出、矿井高安全、固废多利用的有效途径,是贯彻落实煤炭工业科学发展的重要举措。当前主要有以下4种充填开采技术。

1.2.1 膏体充填开采技术

膏体充填开采是把固体废物、城市建筑垃圾、风积沙、黄土等加工处理后,辅以适量的其他材料和水搅拌而成的胶结或非胶结膏状浆体,利用泵压或自重运送到井下密实充填采空区,从而控制地表沉陷在建筑物允许值范围内,是实现煤炭资源安全开采和矿区生态环境保护协同的有效开采方法[17]。作为煤矿绿色开采技术的重要组成部分,膏体充填开采的基本工艺与技术原理是:充填采煤工作面首先进行矿井现有的采煤工艺,当工作面推进距离达到设定的充填步距(一般3~7 m)后,即可进行隔离工艺,完成待充区和采煤区的隔离,同时地面将充填物料按照要求的材料组成与配比,经混合搅拌后通过管道输送到井下待充空间,膏体充填材料凝固后的充填体与围岩形成支撑体系共同承载覆岩载荷及采动应力,以实现地表沉陷控制,保护矿区生态环境的目的。煤矿膏体充填采煤技术的研发与应用是实现煤炭矿山绿色发展的科学举措,其具有以下主要特点[18-20]:①充填材料凝固后,充填体强度大,充填率高,地面减沉效果好,对矿区生态环境的保护效果好。②能够实现固废充填有效利用,解放土地资源,显著降低开采对矿区生态环境的影响。③改变了采场顶板及围岩控制方法,有效避免采动应力的叠加,可自然构建采选充留一体化技术,提高了矿井安全保障度,尤其能有效防治矿井水害、冲击地压等事故的发生。④可明显提高煤炭资源采出率和洁净程度,大幅减弱开采对地表建筑的影响,避免工农关系紧张而引发社会矛盾。⑤膏体充填材料可就地取材、来源广泛,成本调控压缩空间大;管道输送物料,技术要求高,控制难度大。⑥能大幅缩短开采对土地使用的影响时间,加快土地利用,促进矿地经济一体协同化发展。

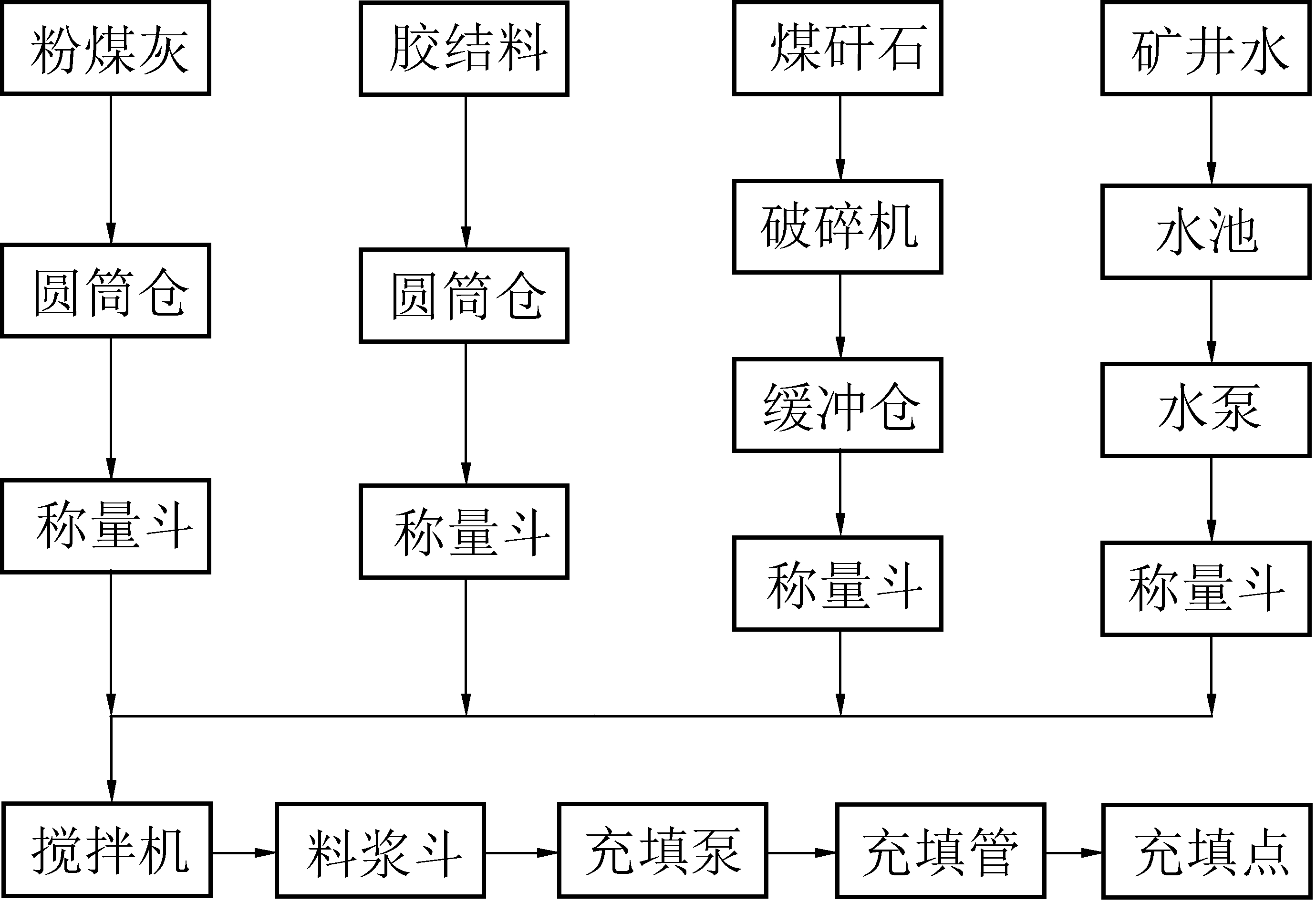

总之,膏体充填开采技术能够实现矿井现有生产系统、矿区生态环境治理与保护及矿地发展有机结合,既能保证煤炭资源的充分安全回采,又能实现煤矸石、粉煤灰等固体废物的综合利用,适用范围广,尤其对人口稠密、建筑物密集、沉陷控制要求高的矿山。其主要工艺流程如图1所示。

图1 膏体充填工艺流程

Fig.1 Process of Paste Backfilling

自2003年以来,膏体充填开采技术已在山东鲁泰煤业、山东能源淄矿集团、枣矿集团、临矿集团、河北冀中能源峰峰集团、河南能源焦煤集团、鹤煤集团、辽宁沈煤集团、内蒙乌海能源、泰源煤业,陕西榆林地区、澄合矿业公司、山西潞安集团、甘肃窑街煤电等矿区得到成功应用。

1.2.2 固体充填开采技术

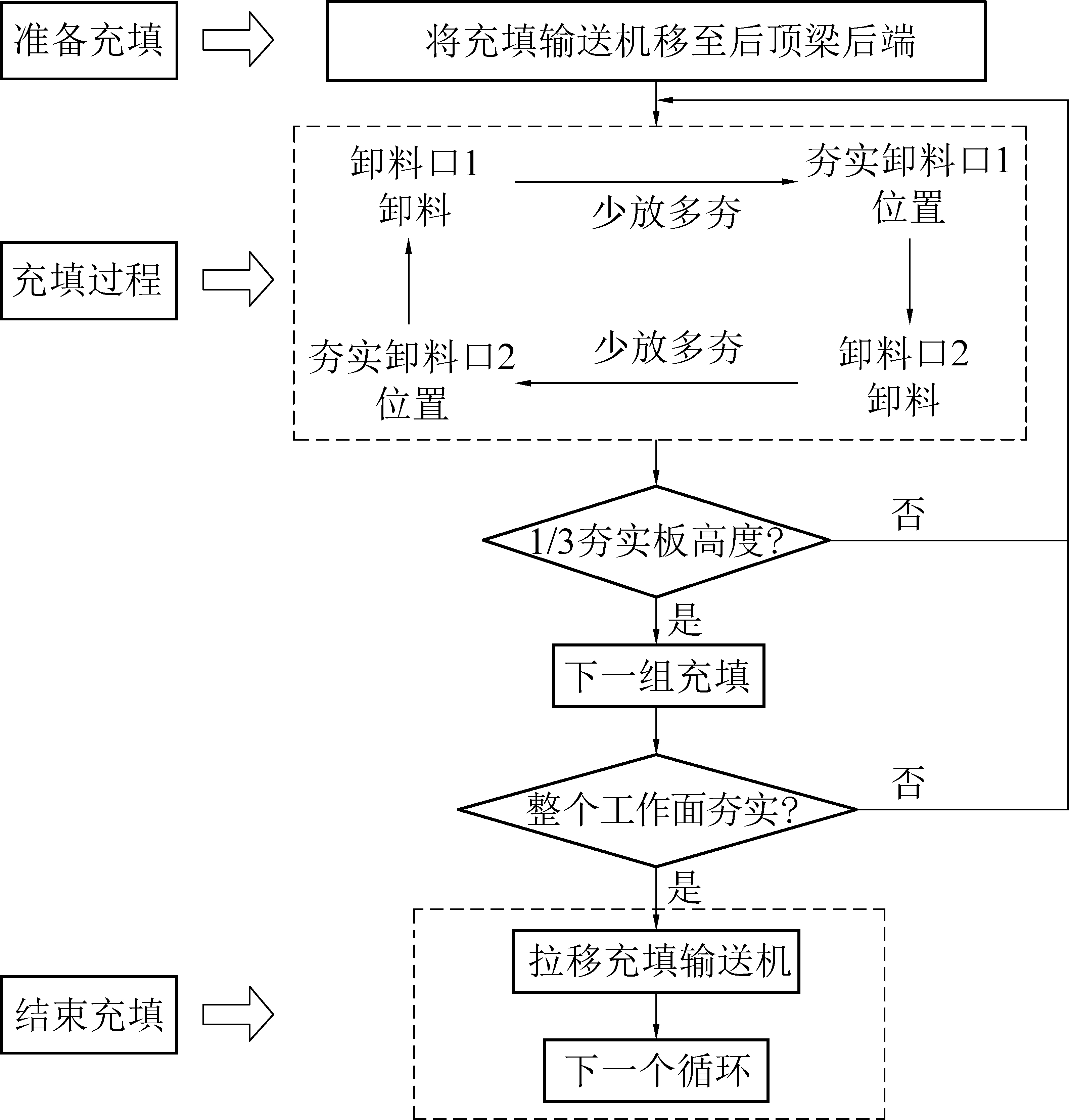

综合机械化固体充填采煤技术是将充填所需的固体物料加工处理后,通过大孔径投料系统将物料垂直投送到井下(井下分选则无需投料系统),然后再利用输送带及转载装置输送到待充填空间,形成综合机械化采煤和固体充填有机组合,实现工作面采煤与岩层控制并举的开采方法[21-22]。其基本工艺与技术原理是:工作面完成正常的采煤进刀循环后(2~4刀),利用固体充填支架完成对控顶区间的支撑,同时撑起支架水平后顶梁,固体充填作业是通过后顶梁下悬挂的等间距群孔底卸输送机,将固体物料连续投放到充填空间,并配合铰接在充填支架底座后方的捣实机构将固体充填材料往复挤压捣实,达到密实充填和控制地表沉陷的目的。固体填开采技术具有以下主要特点:①充填物料通过大孔径钻孔垂直投料输送,物料输送最大粒径要求低,可实现较大颗粒(≤50 mm)物料运输。②充填物料井下采用输送带输送方式,输送系统安全可靠、事故率低、维护简单方便、效率高、输送能力强。③充填区采用群孔底卸投放物料,可以实现单孔或多孔卸料,灵活多变,并配合捣实机构循环挤压捣实,实现捣实充填。④可在一定程度上降低围岩应力,提高资源采出率,实现采选充填一体化。

总之,固体充填开采技术能将地表沉陷控制和矿区固废资源化处理结合,适用于地表沉陷控制要求相对低,固体废物尤其是矸石处理要求迫切的矿井。固体充填采煤工作面工艺如图2所示。

图2 固体充填工艺流程

Fig.2 Flow chart of solid filling process

自2005年以来,固体充填开采技术已在新矿集团、淄矿集团、济矿集团、冀中能源集团、霍州煤电集团、开滦集团、中煤能源集团的个等众多权属矿井成功应用。

1.2.3 覆岩离层分区隔离注浆充填技术

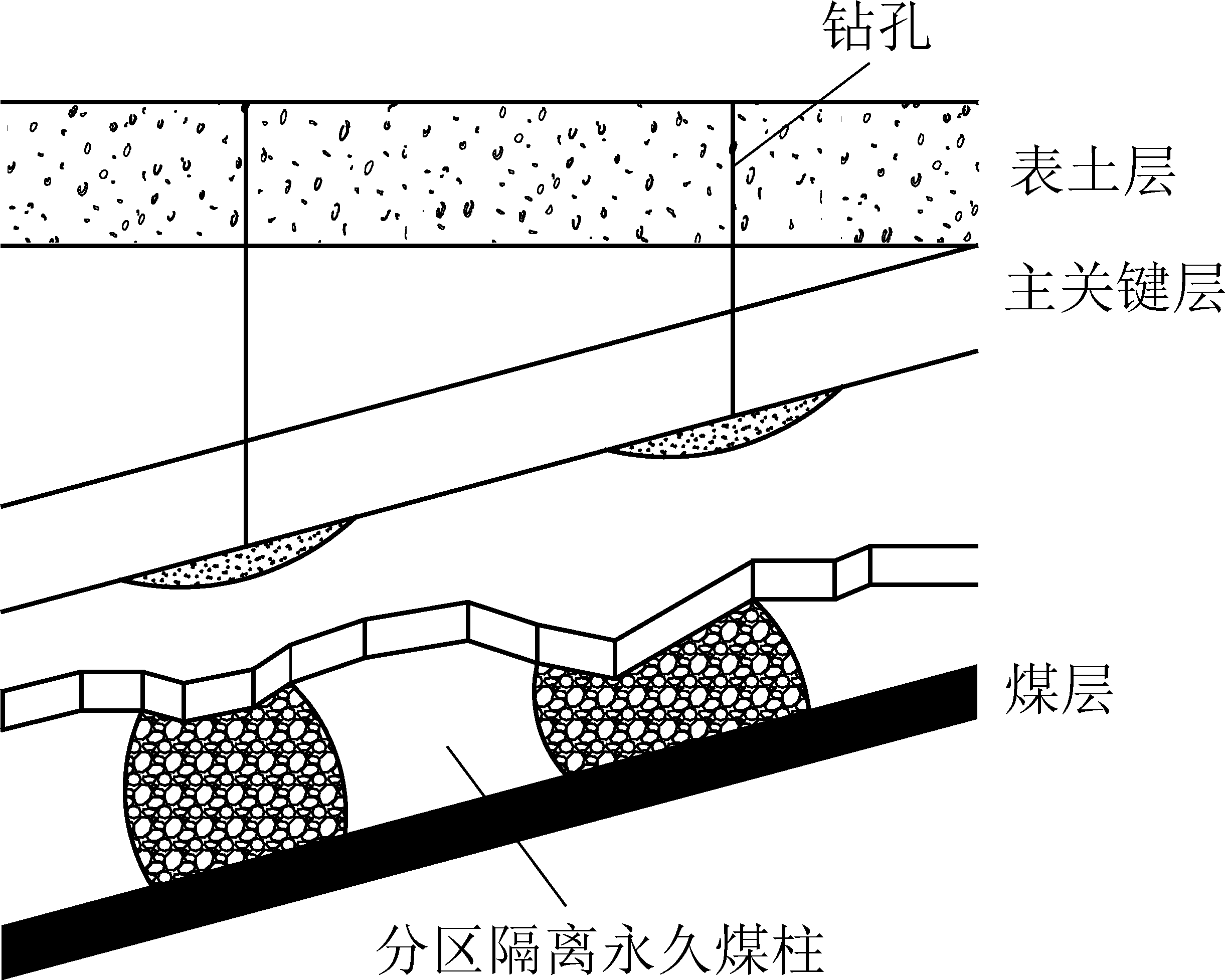

覆岩离层分区隔离注浆充填技术是将地面配制合格的浆体材料,利用地面钻孔对煤炭开采后上覆岩层因不同步变形而产生的岩层间孔隙进行充填,人工干预以恢复岩层间密实接触,并配合呆滞间隔煤柱,以实现地表沉陷控制和保护地表建筑物的采煤技术[23-24]。其基本工艺与原理是:将地面配合设计的注浆材料,利用地面施工的注浆充填钻孔注入至煤炭开采后因关键层的存在而形成的离层空间,构成上托下压的高压充填体,并联合预留阻止关键层判断的间隔永久遗留煤柱,形成离层区高压注浆充填体+间隔永久煤柱共同承载体,构成了离层区充填与间隔煤柱有机组合的减沉方法,达到控制地表沉陷和不搬迁的目的。覆岩离层分区隔离注浆充填技术具有以下主要特点:①充填材料属于细粒料,材料制备系统简单,充填浆体材料流动特性要求高。②钻孔参数确定的技术难度大,如:注浆钻孔的间距、钻孔速度、钻孔准确深度及终孔时间与离层空间形成的关系等。③关键层离层位置及其可注性精准判断的技术要求高,同时充填注浆时机、充填注浆压力、注浆保压时间、间隔永久煤柱尺寸等充填参数的精准确定难度大。④采煤空间和充填空间的有效隔离,采充作业异地异位进行,互不影响,利于实现长壁工作面高效充填开采。⑤一定程度上提高了资源采出率,但仍存在间隔永久隔离煤柱。

总之,覆岩离层分区隔离注浆充填技术能够实现矿井高效充填采煤,同时控制地表沉陷,保护地表建筑物安全,适用于顶板岩层中有关键层的矿井,其充填工艺流程如图3所示。

图3 覆岩离层分区隔离注浆充填工艺流程示意

Fig.3 Schematic diagram of separate grouting and filling process in separated strata of overburden

自2009年成功应用以来,覆岩离层分区隔离注浆充填已在安徽皖北煤电、淮北矿业集团、山西阳煤集团、山西潞安集团、河南能源集团、河南神火集团、山东能源集团等矿井得到应用。

1.2.4 超高水材料充填技术

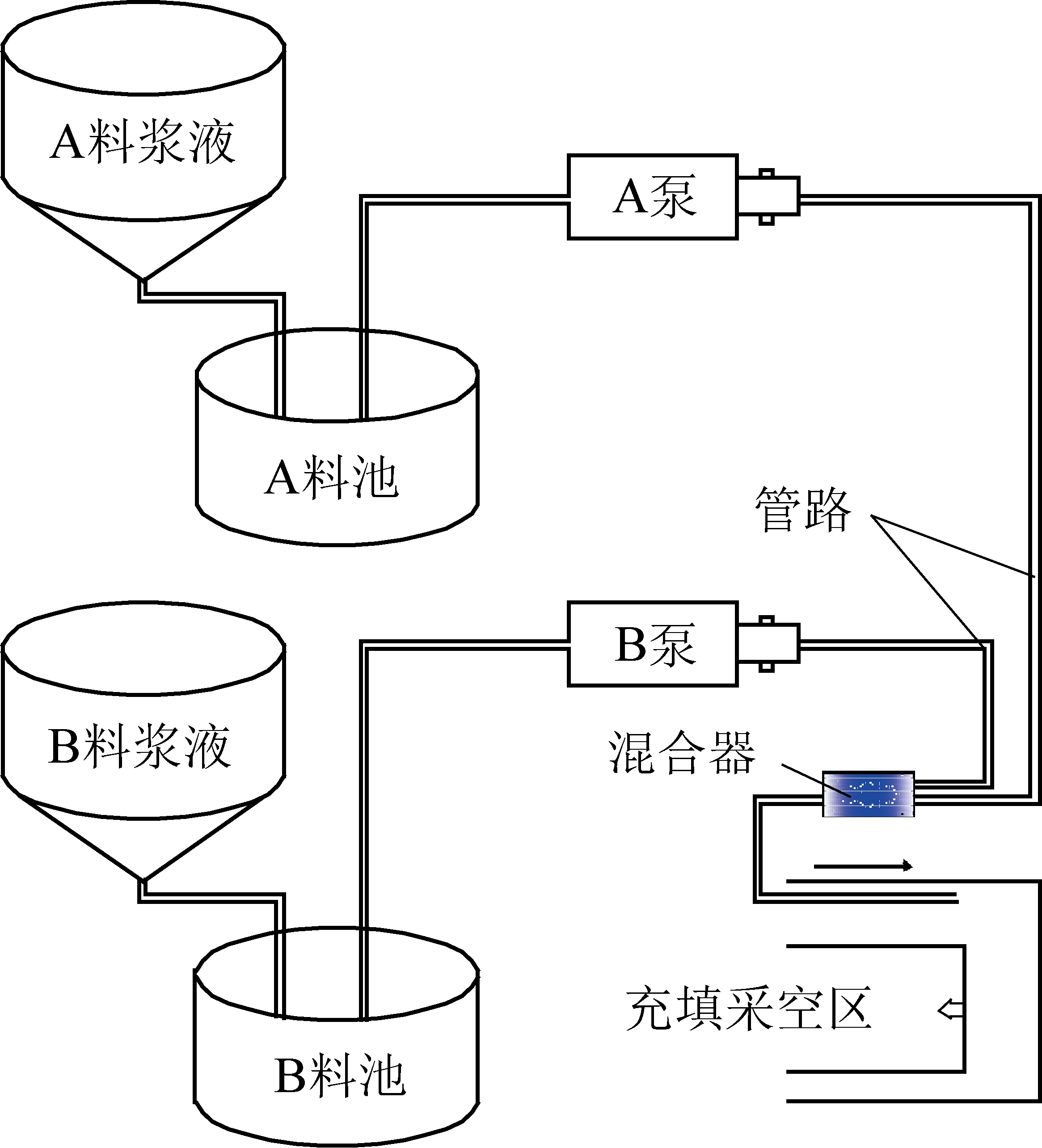

超高水材料充填技术是将由铝土矿为主烧制材料并复合超缓凝剂组成的A料和由铝土矿为主烧制材料并复合超缓凝剂组成的B料,各自配水形成单浆液,按照体积比1∶1混合后及时充入待充填空间,混合形成的混合浆液经一定时间即可凝固并形成具有一定强度的充填体,以实现控制岩层移动与地表沉陷的采煤技术[25-26]。其技术的基本工艺与原理是采煤工作完成正常的割煤、推溜和移架工艺后,利用超高水充填支架的尾梁和后隔离板组合完成对充填空间的密封隔离,形成密闭的待充填空间,然后将预制混合好的超高水材料浆体充入待充填空间,形成充填材料凝固体以起到控制岩层移动变形的作用,从而达到控制地表沉陷,实现压煤安全开采。超高水材料充填技术具有以下主要特点:①系统建设速度快,占用空间小,可实现井下建站充填。②充填材料含水率高(体积比最大可达97%),充填材料制备工艺简单,输送性能好,可实现长距离输送不沉淀。③2种材料组成,且混合后凝结速度快,初凝强度高,固水能力强,增阻特性好,终凝周期短。④材料具有一定的风化特性,且承载过大时会出现“渗汗析水”。

总之,超高水充填开采技术能够实现地表沉陷控制,解决矿井呆滞资源量,适用于新采区大范围建筑物下压煤充填开采。其工艺流程如图4所示。

图4 高水充填工艺流程示意

Fig.4 Schematie of high water filling process

自2009年成功应用以来,超高水材料技术已在河北邯矿集团,河南神火集团,山东义能煤矿、安居煤矿等矿井得到应用。

2 煤矿绿色充填开采面临的问题与挑战

近年来,我国煤矿绿色充填开采技术得到突破性的发展,总体技术水平处于世界领先地位,形成了煤矿充填开采方面的系列重大研究成果,构建了多种形式的成套一体化技术体系,各具特色并有各自的适用条件,虽均具有坚实的推广基础和巨大的商业价值,但技术发展中矛盾依然突出,面临诸多问题和挑战,主要包括以下几个方面:①充填采煤系统设备多,工序复杂,建设周期长,控制要求高;②材料来源及供应不足,无法满足矿井长期、大量的充填需要;③煤矿开采条件具有多项差异性,技术要求高,模块化精准充填难度大;④充填工序之间易干扰,充填采煤产量低,生产效率低,充填成本高,直接效益不够明显,影响了部分企业的积极性;⑤充填材料性能要求高,充填材料输送难度大,准确输送要求高,尤其是稳定特性有待提高;⑥充填关键设备能力不足,无法实现大型矿井的充填需求;⑦充填系统工序之间精准控制要求高,智能化充填模块亟待突破;⑧缺乏完整的充填采煤相关的系列标准,国家政策和法规有待完善;⑨充填采煤岩层控制理论有待完善。

3 煤矿绿色充填开采发展及展望

3.1 绿色充填开采发展前景

当前的煤矿绿色充填开采技术起源于华东地区人口分布密集的山东省的主要矿区,以实现控制地表沉陷和解放建筑物下呆滞资源为目的。经过近20年的发展,绿色充填开采技术已经逐步推广应用到华北、华中、西北等地区的主要矿区。而且随着当前我国生态文明建设和环境保护战略的提出,煤矿绿色充填开采已被作为国家安全生产先进适用技术装备进行推广[27],无疑已成为涵盖煤矿安全生产、矿区生态治理及固废资源化处理与利用等多领域的生态保护开采技术,进一步发展和完善后,必将得到更为广泛的推广应用。

3.2 绿色充填开采重点攻关

前文所述的4种充填开采技术中,覆岩离层分区隔离注浆充填开采和超高水充填开采无法消纳煤矸石等固体废物;膏体充填开采、超高水充填开采和固体充填开采时,充填与采煤在相邻工作空间进行,充填开采过程中均需要充填支架参与进行充填隔离或者挤压夯实,致使充填与采煤无法平行作业,并需要充填隔离或挤压夯实操作,因而使得充填采煤产量和采煤效率均较低。因此,为满足现代化矿井高产高效充填的目标,需要在以下5个方面取得关键突破。

3.2.1 大采高充填采煤基础理论与技术

针对有地表保护要求的地区,煤矿充填开采既要能够安全开采煤炭资源,又要能实现固体废物的资源化利用与处理,给企业带来良好的效益。但是由于采煤和充填工艺相互干扰,且受充填工艺的影响,仅实现了中厚煤层(1.3~3.5 m)的充填开采,致使其产量无法满足现代化矿井高产高效的要求。因此,需要进一步研究完善厚及特厚煤层采和充填开采覆岩移动规律及变形特性,构建适合大采高充填开采岩层移动力学模型,探究大采高充填开采下煤岩变形破坏机理,研究采和充填体与煤体协同承载控顶机理,实现待大采高待充填空间的快速高效隔离,同时配合大流量充填和速凝技术,实现快速高效充填,以提高充填效能,力争实现呆滞资源的充填采煤能力达到200万t/a以上。

3.2.2 西部生态脆弱区充填开采技术

西部地区既是我国的生态屏障,又是我国的资源储备区,区域内集中了西南干热河谷地区、西部干旱绿洲带、北方半干旱农牧交错带、石灰岩山地区和青藏高原我国5个典型生态脆弱区,既有自然区、生态功能区等,又有干旱半干旱生态脆弱区,也有草原、湿地、湖泊、森林等保护保护区,由于整体发展较为落后,一直是我国的重点扶贫对象,长期以来只能靠高强度开发矿产资源换取经济利益,导致地区生态环境遭到严重破坏。据预测,仅内蒙古2020年产煤将达10亿t,充填开采可以对地表水系(河流、湖泊)、地下水系(含水层)等环境敏感点进行很好的保护,但需要研究充填开采对地下水系、土地、植物种群及地区生态的影响与损坏机理,揭示生态脆弱区充填体和地质结构体的长期时效变形特征,形成基于西部生态脆弱区地下水系、地表土地和地区生态保护的极低损坏的充填治理技术,为发展当地生态农牧业和生态林业等扶贫产业,以及特色旅游等绿色新兴产业提供基础与技术支撑。

3.2.3 智能化充填开采技术

煤炭开采智能化是将大数据、云计算、AI、物联网、互联网、智能装备与煤炭开采技术深度融合,形成自主学习与感知、高速实时互联、智能决策及动态预警,实现煤炭工业精准协同控制的全过程安全智能高效运行系统,是煤炭工业高质量发展的核心技术[28-30]。目前存在着对煤炭工业智能化认识不足的问题,煤炭开采智能技术体系不够明晰,一些关键技术问题需要突破。如:采充过程及规则的精准传输、数据感知仪器实时全连接、算法与模型的准确标定与训练、采充过程及规则的模型重构及动态预测、虚构模型的精确构建等,同时缺乏大量智能系统维护、数据更新及补丁的专业技术人才。

3.2.4 充填物料的高效精准输送技术

充填物料输送的效率是能否实现高效充填的关键因素之一,充填物料颗粒的合理级配组成与设计尤为重要,充填如何实现高效精准输送仍是关键的技术难题。如:小倍线或超大倍线条件下充填材料稳定及输送特性,大孔径大垂直投料的冲击特性、缓冲控尘降噪技术,充填时间及方量与压力等技术参数的精准确定和识辨等。

3.2.5 充填开采对冲击地压的影响

冲击地压是开采空间的围岩突然破坏,释放大量能量的一种动力现象,充填开采虽然改变不了构造应力,但对采场应力会产生有效减缓。下一步应研究充填工作面覆岩空间结构演化的规律,充填体强度和充实程度对冲击强度的弱化及减冲原理,充填对区域性防范与控制的影响等。

3.3 绿色充填开采技术的突破路径

绿色开采技术是践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”重要思想和形成绿色矿区家园的重要技术举措,当前仅处于开始阶段,能否真正实现还取决于其经济的合理性与技术的可行性。煤矿绿色充填开采是从煤炭开采的源头进行关键技术研发与科技创新,实现煤炭资源高采出、固废资源化利用和矿区生态极低损坏的采煤及岩层控制方法。为了促进技术进步和推广应用,广大科技工作者开展了大量相关研究,初步形成了充填采煤理论体系,研发了关键技术与装备,以及采选充留一体化充填开采成套技术。如:理论研究方面,构建了充填开采的弹性地基梁理论模型及本构关系式,弹性地基板理论力学模型及本构方程;技术与装备研发方面,设计研发了5代充填支架等。这些均为绿色充填开采技术的发展提供了有力的理论支撑和技术保障,今后在加强和完善理论体系构建的同时,可从以下5个方面着手寻求新的突破和创新。

1)创新研发新型充填材料。随着煤矿充填开采技术的日益推广,当前作为固废排放的煤矸石、粉煤灰等固体废物的需求量也会随着大大增加,目前通常以煤矸石、粉煤灰作为充填材料的基料,而每年矸石的排放量仅有煤炭产量的10%~20%,其对应的体积比约为9∶1,长期充填引起的充填材料供应不足是必然面临的难题。为促进充填开采技术的可持续发展,必须研究开发来源更广、更廉价的充填材料新型替代基料,同时还需要创新研发具有超缓凝和速凝特性的新型胶凝材料,以及研发新型添加剂材料,以降低充填材料成本,实现尽可能低成本的充填开采,以增加充填采煤效益,从而提高广大煤炭企业的应用积极性。如:淄矿集团岱庄煤矿采用的固废基胶固粉充填材料及充填KG1、KG2系列外加剂,使得充填增加成本由135元/t降到70元/t,自2009年底开始采用充填开采以来,已经充分回采主采煤层4个采区的遗留煤柱资源近700万t,社会和经济效益十分显著,预计2020年6月中旬将延伸到应用矿井下组煤进行充填开采。

2)构建智能化充填新工艺。当前煤炭企业对智能化技术的追求意愿非常迫切,都希望利用智能化创新驱动来促使企业转型升级,我国已有220多个智能采煤工作面,以此为基础,就可以将智能生产与智能充填全面融合,再接入充填隔离、材料输送、管道冲洗等充填工艺全系统,可以构建智能采煤+智能充填的煤炭工业互联网示范工程。如:国内首套智能充填KG3000系统,实现了设备OEE分析、料浆自动配比、压力自动调节、液位自动监测的智能化、可视化充填开采,建成了许厂煤矿国内第一个“有人巡视、无人值守”的智能充填工作面,但在充填高效隔离、充填事故预警与处理等方面仍有大量工作需要深入系统研究。

3)关键充填装备的研发。装备现代化是煤炭工业现代化的前提,近年来我国煤矿装备自主化、大型化水平得到极大的提高,在整机方面甚至已处世界领先地位。同样充填采煤关键装备的现代化也是充填采煤现代化的必备条件。随着煤矿绿色开采技术的日益完善和推广应用,国内一些矿山科技企业,瞄准国内充填装备短板,整合资源集中发力,目前已在充填关键设备的国产化取得了一定突破,但仍需要进一步完善和改进。如:大排量膏体充填泵(4003 m/h)、双极无底筛高细破碎机和高效隔离充填支架等关键装备,并取得了实践经验。

4)发展固废高效充填处理技术。目前充填开采主要是以控制岩层移动、减小地表沉陷和保护地表建筑物安全为目的,属于需要考虑充填效果为前提的矸石固体废物资源化处理技术,这也是造成当前充填采煤效率低和矸石固废处理能力小(200 t/a)的根源所在。然而有些地区无地表保护要求,但煤电联营坑口电厂产生大量的粉煤灰,煤矿开采过程产生的矸石需要处理,可采取以消纳固废为主要目的的大采高固废高效充填。针对西部矿区现代化大型矿井矸石产量大、处理难度大及生态环境脆弱的特点,提出了矸石高效充填处理技术,并针对内蒙矿区巴彦高勒矿井特点开展了研究工作,相关研究成果已于2019年9月得到了成功应用,解决了矿井矸石外排的问题。其技术原理是在现有矸石充填的基础上,无需考虑岩层控制和充填效果,研发设计了大能力物料运输系统(1 500 t/h)、采充功能的充填支架,实现了矸石处理250万t/a,有效避免了矸石排放造成的土地压占,保护了矿区生态环境。

5)加强标准化体系建设及政策扶持。煤矿充填开采能够给企业带来正面效益,同时为了做好煤炭资源充填开采,我国相继发布了一系列煤矿充填开采技术相关的标准和规范,加快相关法律、法规、规章、标准和政策的制修订工作,健全煤矿充填开采标准化体系,推进我国煤矿充填开采标准的进程。然而,初步梳理发现,缺失煤矿充填开采过程中的全过程环境监管和生态环境保护具体要求及充填开采环境影响评估标准和环境管理办法。因此,亟需制订煤矿充填开采环境管理相关政策和标准,提高充填开采环境管理水平,为有效保护和改善矿区环境质量提供有力支撑。

为推进煤矿实施充填开采,实现煤炭开采绿色发展,国家先后出台了多项政策和文件,其中大部分政策是从固废处理和矿区生态环境保护的角度出发鼓励采用充填开采方式,但缺乏专门针对充填开采方面的政策突破,如:可允许矿井在保证安全的条件下,在充填开采面数量能够突破现行的规程规定,并给予充填产能置换和矿井产能核增等方面的优先支持;还可从发展循环经济战略的角度出发,“谁破坏,谁治理”,驱使煤矿企业加大资金投入和研发力度,增加开采成本,压缩企业利润空间。由于充填采煤效率偏低,充填开采投资大,成本增加较大,虽然当前国家已经出台充填采煤产量资源税减半的政策,但两者相比,企业充填开采增加的成本相对较大,一定程度上影响了企业积极性,倘若能够结合“谁受益、谁补偿”的角度出台相应的补偿政策,对实施充填开采的产量进行再次补偿,将进一步减轻企业的成本压力,必将促进煤炭充填开采行业持续稳定健康绿色发展。

4 结 论

1)从煤炭资源绿色开采的科学内涵与技术体系出发,概述了煤炭开采后形成的采空空间是造成矿区生态环境破坏的根源。

2)简述了充填开采的发展经历,综合当前煤矿绿色充填开采的4种主要技术类型,并分别指出了其概念、基本工艺与原理及主要技术特点。

3)指明了当前充填开采面临的挑战与问题,并对煤矿绿色充填开采发展进行了初步展望,结合当前国家发展战略需要,重点分析了煤矿绿色充填开采的重点攻关方向与突破路径。

4)阐述了加快完善建设充填开采相应的标准化体系的必要性,加大政策扶持的建议和促进充填采煤技术推广应用的措施。

[1] 中国科学院可持续发展战略组.中国现代化进程战略构想[M].北京:科学出版社,2002.

[2] 钱鸣高,许家林,缪协兴.煤矿绿色开采技术[J].中国矿业大学学报,2003,32(4):343-347.

QIAN Minggao,XU Jialin,MIAO Xiexing.Green technique in coal mining[J].Journal of China University of Mining & Technology.2003,32(4):343-347.

[3] 钱鸣高,缪协兴,许家林.资源与环境协调(绿色)开采[J].煤炭学报,2007,32(1):1-7.

QIAN Minggao,MIAO Xiexing,XU Jialin.Green mining of coal resources harmonizing with environment[J].Journal of China Coal Society,2007,32(1):1-7.

[4] XU Jialin,ZHU Weibin,LAI Wenqi,et al.Green mining techniques in the coal mines of china[J].Journal of Mines,Metals & Fuels,2004,52(12):395-398.

[5] XU Jialin,QIAN Minggao.Study on influences of key stratum on mining-induced fractures distribute- on in overlying strata[J].Journal of Mines,Metals & Fuels,2006,54(12):240-244.

[6] 许家林,钱鸣高.绿色开采的理念与技术框架[J].科技导报,2007,25(7):61-65.

XU Jialin,QIAN Minggao.Concept of green mining and its technical framework[J].Science & Technology Review,2007,25(7):61-65.

[7] 缪协兴,钱鸣高.中国煤炭资源绿色开采研究现在与展望[J].采矿与安全工程学报,2009,26(1):1-14.

MIAO Xiexing,QIAN Minggao.Research on green mining of coal resources in China:Current status and future prospects[J].Journal of Mining & Safety Engineering,2009,26(1):1-14.

[8] 国务院.循环经济发展战略及近期行动计划[EB/OL].(2013-02-05)[2020-03-16].http://www.gov.cn/zwgk/201302/05/content_2327562.htm.

[9] 杨文衡.中国古代的矿物学和采矿技术[M].北京:中国青年出版社,1995:311-327.

YANG Wenheng.Ancient Chinese Mineralogy and Mining Technology[M].Beijing:China Youth Press,1995:311-327.

[10] 杨永光,李庆元,赵守忠.铜绿山古铜矿开采方法研究(续)[J].有色金属,1981,33(1):82-88.

YANG Yongguang,LI Qingyuan,ZHAO Shouzhong.Study on mining method of Tonglushan bronze mine[J].Nonferrous Metal,1981,33(1):82-88.

[11] BENZAAZOUA M,FALL M,BELEM T.A contribution to under-standing the hardening process of cemented pastefill[J].Minerals Engineering,2004,17(2):141-152.

[12] SIVAKUGAN N,VEENSTRA R,NAGULESWARAN N.Under-ground mine backfilling in Australia using paste fills and hydraulic fills[J].International Journal of Geosyntheticsand Ground Engineering,2015,1(2):1-7.

[13] 张鹏飞,赵同彬,傅知勇,等.矸石充填采空区顶板沉降规律及矸石承载特性分析[J].煤炭科学技术,2018,46(11):50-56.

ZHANG Pengfei,ZHAO Tongbin,FU Zhiyong,et al.Analysis on roof subsidence law and gangue load bearing characteristics in gangue filling goaf[J].Coal Science and Technology,2018,46(11):50-56.

[14] 李夕兵,刘 冰.硬岩矿山充填开采现状评述与探索[J].黄金科学技术,2018,26(4):492-502.

LI Xibing,LIU Bing.Review and exploration of current situation of backfill mining in hard rock mines[J].Gold Science and Technology,2018,26(4):492-502.

[15] PARISEAU W,KEALY C.Support potential of hydraulic backfill[C]//The 14th United States Symposium on Rock Mechanics(USRMS).Pennsylvania:American Rock Mechanics Association,1972:11-14.

[16] 乔乃琛,姜 岩,赵 琦,等.建筑物下压煤充填开采优化设计研究[J].煤炭科学技术,2012,40(11):19-23.

QIAO Naichen,JIANG Yan,ZHAO Qi, et al.Study on optimal design for backfill mining coal under buildings[J].Coal Science and Technology,2012,40(11):19-23.

[17] 周华强,侯朝炯,孙希奎,等.固体废物膏体充填不迁村采煤[J].中国矿业大学学报,2004,33(2):154-158.

ZHOU Huaqiang,HOU Chaojiong,SUN Xikui,et al.Solid waste paste filling for none-village-relocation coal mining[J].Journal of China University of Mining& Technology,2004,33(2):154-158.

[18] 常庆粮.膏体充填控制覆岩变形与地表沉陷的理论研究与实践[D].徐州:中国矿业大学,2009:11-25.

[19] 常庆粮,周华强,柏建彪,等.膏体充填开采覆岩稳定性研究与实践[J].采矿与安全工程学报,2011,28(2):279-282.

CHANG Qingliang,ZHOU Huaqiang,BAI Jianbiao,et al.Stability study and practice of overlying strata with pastebackfilling[J].Journal of Mining & Safety Engineering,2011,28(2):279-282.

[20] CHANG Q L,ZHOU H Q,HOU C J.Using particle swarm optimization algorithm in an artificial neural network to forecast the strength of paste filling material[J].Journal of China University of Mining and Technology,2008,18(4):551-555.

[21] 权 凯,刘治成,徐向阳,等.固体充填采煤沿空留巷顶板下沉力学机理研究[J].煤炭科学技术,2018,46(03):33-38.

QUAN Kai,LIU Zhicheng,XU Xiangyang,LIU Yang.Study on mechanical mechanism of roof subsidence in gob side entry retaining under consolidated backfill mining[J].Coal Science and Technology,2018,46(03):33-38.

[22] 缪协兴,巨 峰,黄艳利,等.充填采煤理论与技术的新进展及展望[J].中国矿业大学学报,2015,44(3):391-399+429.

MIAO Xiexing,JU Feng,HUANG Yanli,et al.New development and prospect of backfilling mining theory and technology[J].Journal of China University of Mining& Technology,2015,44(3):391-399,429.

[23] 许家林,钱鸣高,金宏伟.岩层移动离层演化规律及其应用研究[J].岩土工程学报,2004,26(5):632-637

XU Jialin,QIAN Minggao,JIN Hongwei.Study and application of bed separation distribution and development in the process of strata movement[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2004,26(5):632-637

[24] 朱卫兵,许家林,赖文奇,等.覆岩离层分区隔离注浆充填减沉技术的理论研究[J].煤炭学报,2007,32(5):458-463.

ZHU Weibing,XU Jialin,LAI Wenqi,et al.Research of isolated section-grouting technology for overburden bed separation space to reduce subsidence[J].Journal of China Coal Society,2007,32(5):458-463.

[25] 冯光明,贾凯军,尚宝宝.超高水充填材料在采矿工程中的应用与展望[J].煤炭科学技术,2015,43(1) :5-9.

FENG Guangming,JIA Kaijun,SHANG Baobao.Application and prospect of super-high-water packing material in mining engineering[J].Coal Science and Technology,2015,43(1):5-9.

[26] 赵雨.安居矿巨厚火成岩下超高水材料充填开采技术研究 [D].徐州:中国矿业大学,2018:11-25,63.

[27] 国家煤矿安监局.煤矿安全生产先进适用技术装备推广目录.(2020-01-10)[2020-03-20].www.chinacoal-safety.gov.cn/gk/tzgg/202001/t20200110 _343389.shtml.

[28] 国家能源局.《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的政策解读.(2020-03-06)[2020-03-23].http://www.nea.gov.cn/2020-03/06/c_138849458.htm.

[29] 王国法,张德生.煤炭智能化综采技术创新实践与发展展望[J].中国矿业大学学报,2018,47(3):459-467.

WANG Guofa,ZHANG Desheng.Innovation practice and development prospect of intelligent fully mechanized technology for coal mining[J].Journal of China University of Mining & Technology,2018,47(3):459-467.

[30] 王国法,庞义辉,任怀伟.煤矿智能化开采模式与技术路径[J].采矿与岩层控制工程学报,2020,2(1):5-19.

WANG Guofa,PANG Yihui,REN Huaiwei.Intelli-gent coal mining pattern and technological path[J].Journal of Mining and Strata Control Engineering,2020,2(1):5-19.