0 引 言

能源是人类生存和社会发展不可缺少的物质基础,能源的可持续发展对于世界安宁和社会稳定至关重要。 我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋和现有的“开源节流”的能源安全观,决定了煤炭资源在今后一段时间内仍然是我国最为重要的基础性能源[1-2]。 煤炭资源的安全、高效清洁开采以及开采过程中的灾害预防与预警,是国民经济发展过程中必须解决的关键问题之一[3-9]。 煤岩的力学性质如弹性模量等参数是煤炭开采设计及开发过程中要用到的基本参数。 煤岩力学性质的研究对于研究煤岩的冲击倾向性[10]、井下巷道和围岩稳定性[11-12]、煤岩破坏机理[13-15]、瓦斯-煤动态耦合机理[16-18]和煤与瓦斯突出机理[19-22]都有非常重要意义。

煤岩宏观力学参数测定通常采用传统的单轴或者三轴煤岩力学试验来实现,测试的样品一般为国际岩石力学学会推荐的直径为50 mm 且高径比为2 ∶1的圆柱煤岩样品,且该常规测试方法对试样尺寸和完整性都有较高要求。 但是由于受到古气候和沉积环境的影响,煤岩本身就存在弱层理面或者发育的天然裂缝,使得高质量的取芯难以保证,加大了力学试验测试难度,且测试结果具有非常大的离散性[23]。 通过大量的点载荷测试也可以得到煤岩的力学参数,但是煤岩节理对其力学参数测定的影响也无法忽略。 为了降低煤岩样品自身宏观非均质性对其力学参数测定的影响,同时考虑到型煤和原煤具有相近和相似的力学性质,我国学者提出采用型煤代替原煤,来研究煤岩力学性质以及含瓦斯煤岩的力学特性[24-25]。 在煤与瓦斯突出防治过程中,对于一些层理、节理裂隙充分发育,且无法制成标准样品的构造煤,通常可以采用捣碎法来测定煤的坚固性系数[26]。 尽管以上的研究对于认识煤岩的力学性质奠定了坚实的基础,但是不难发现目前的研究都是针对煤岩宏观力学性质的研究,在纳微尺度对煤岩的微观力学特性的研究尚不多见。 同时,由于研究手段的限制,目前煤岩力学性质的研究都没有考虑煤岩自身富含的纳微孔隙结构对煤岩纳微尺度力学性能的影响,从而无法阐明煤岩中流固耦合机理,尤其是煤岩吸附变形对煤岩纳米孔隙中瓦斯(煤层气)流动的影响[27-29]。 因此,非常有必要采用新的手段,使用自下而上(Bottom Up)的研究方法,在纳微尺度对煤岩的力学特性进行系统的研究,从而可以弥补现有的从上而下(Top Down)的宏观尺度煤岩力学特性研究方法中存在的一些不足。

利用原子力显微镜对物质的纳微特性研究已经有近40 年的历史。 1982 年,IBM 公司苏黎世实验室的Binnig 和Rohrer 共同研制了扫描隧道显微镜(Scanning Tunnelling Microscope,STM),并于 1986获得诺贝尔物理学奖[30-32]。 STM 是第1 种能在原子尺度真实反映材料表面信息的仪器,它利用探针和导电表面之间随距离成指数变化的隧穿电流来进行成像,使人们第一次能够实时地观察单个原子与物质表面的状态及相关的物理化学性质。 但STM的工作原理决定了它只能对导电样品的表面进行研究,而不能对绝缘体表面进行检测。 为了弥补STM这一不足, 1986 年IBM 公司的Binnig 和斯坦福大学的Quate 及Gerber 合作发明了原子力显微镜(A-tomic Force Microscope,AFM)[32]。 AFM 对工作环境要求低,可以在真空、大气甚至液下操作,既可以检测导体、半导体表面,也可以检测绝缘体表面,因此迅速发展成研究纳米科学的重要工具。 最早的原子力显微镜主要是作为观察样品表面形貌使用,能够获得非常精确的形貌信息(精确到纳米)[33]。 由于表面的高低起伏状态能够准确地以数值的形式获取,它也作为检查表面粗糙度的测量仪器来使用。但在纳微尺度力的测量方面,由于对微探针的各种复杂受力与变形、以及运动规律的掌握不清楚,在动态扫描中AFM 只能定性观测而不能提供定量信息。随着设备的发展和技术的进步,直到2010 年Veeco公司(现在为Bruker)提出峰值力轻敲模式的纳米尺度力学性能量化模块(Peak-Force QNMTM),通过控制并检测针尖和样品之间的相互作用力。 该方法不仅可以以高分辨率表征样品表面形貌,而且可以定量分析研究与作用力相对应的各种表面性质[35-36]。 目前该方法已经被用来研究多孔介质的纳微尺度力学特性,并被应用于土木工程和石油等领域[37-44]。 TRTIK 等[37]利用 Peak-Force QNMTM定量研究了硬化水泥浆的弹性模型特性。 刘黎萍等[38]研究了利用原子力显微技术研究了混合料中沥青微尺度性能测试方法。 ELIYAHU 等[39]研究了热成熟度对纳微尺度页岩中干酪根的力学性质。EMMANUEL 等[40]进一步研究了热成熟度和温度对纳微尺度页岩中干酪根的力学性质。 LI 等[41]研究了Bakken 页岩中干酪根的纳微力学性质。 基于Peak-Force QNMTM 纳微尺度页岩力学测试结果,GOODARZI 等[42]提出一种估计页岩宏观力学性质的均质化方法。 文献[43-44]利用原子力显微镜和红外光谱联用技术研究了纳微尺度页岩中有机质的力学和化学特性。 尽管利用原子力显微镜峰值力轻敲模式表征多孔介质纳微力学特性已经广泛应用于其他领域[45-47],在煤岩研究领域,原子力显微镜仅限于应用在表征煤岩的纳微形貌及电学特性研究[48-54],目前少有其应用在煤岩纳微尺度力学特性表征的报道[55-56]。

鉴于此,笔者将原子力显微镜峰值力轻敲模式表征技术应用于煤的纳微尺度力学特性研究,利用其高分辨率成像的独特优势和多种定量分析功能,对美国阿帕拉契亚山地区Pocahontas 煤进行观察,定量分析其纳微尺度形貌以及相关的力学特性,试图为探索煤岩纳微力学特性提供一种新的研究方法和视角。

1 纳微尺度力学性能的测定原理

1.1 测试仪器及工作原理

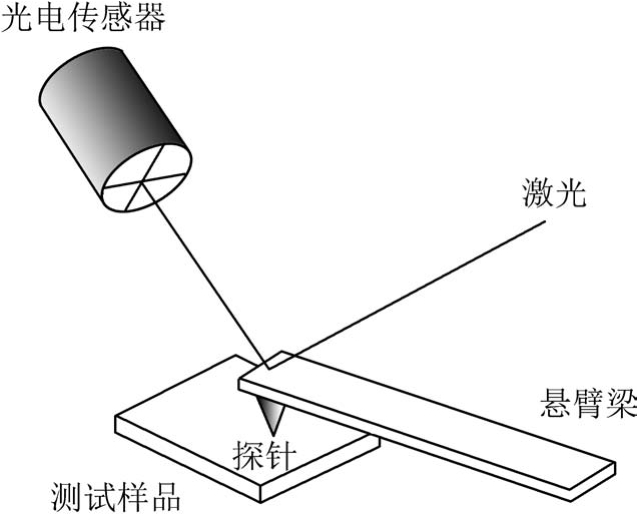

原子力显微镜是一种以检测探针与样品间相互作用为特征的扫描力显微镜,其基本工作原理是:能够感受到微弱作用力的弹性悬臂梁一端被固定,另一端则有一微小的针尖,当针尖对样品进行扫描时,同距离有关的针尖和样品间的相互作用力(吸引或者排斥) 就会引起悬臂梁发生形变。 与此同时,由激光源发出的一束激光照射到悬臂梁的背面,悬臂梁将激光束反射到一个光电检测器,信号输入控制箱后经软硬件的控制和处理,即可得到样品表面形貌或其他表面性质的信息。 原子力显微镜不仅能反映测量体系的力学性质,由于其具有独特的空间分辨率,还能实时成像,因而能提供更多的信息。AFM 有几种基本的成像模式:轻敲模式,接触模式,非接触模式,扭转共振模式和峰值力轻敲模式(PeakForce Tapping mode)。 AFM 结构的简要示意如图1 所示。

图1 AFM 结构的简要示意

Fig.1 Schematic diagram of AFM

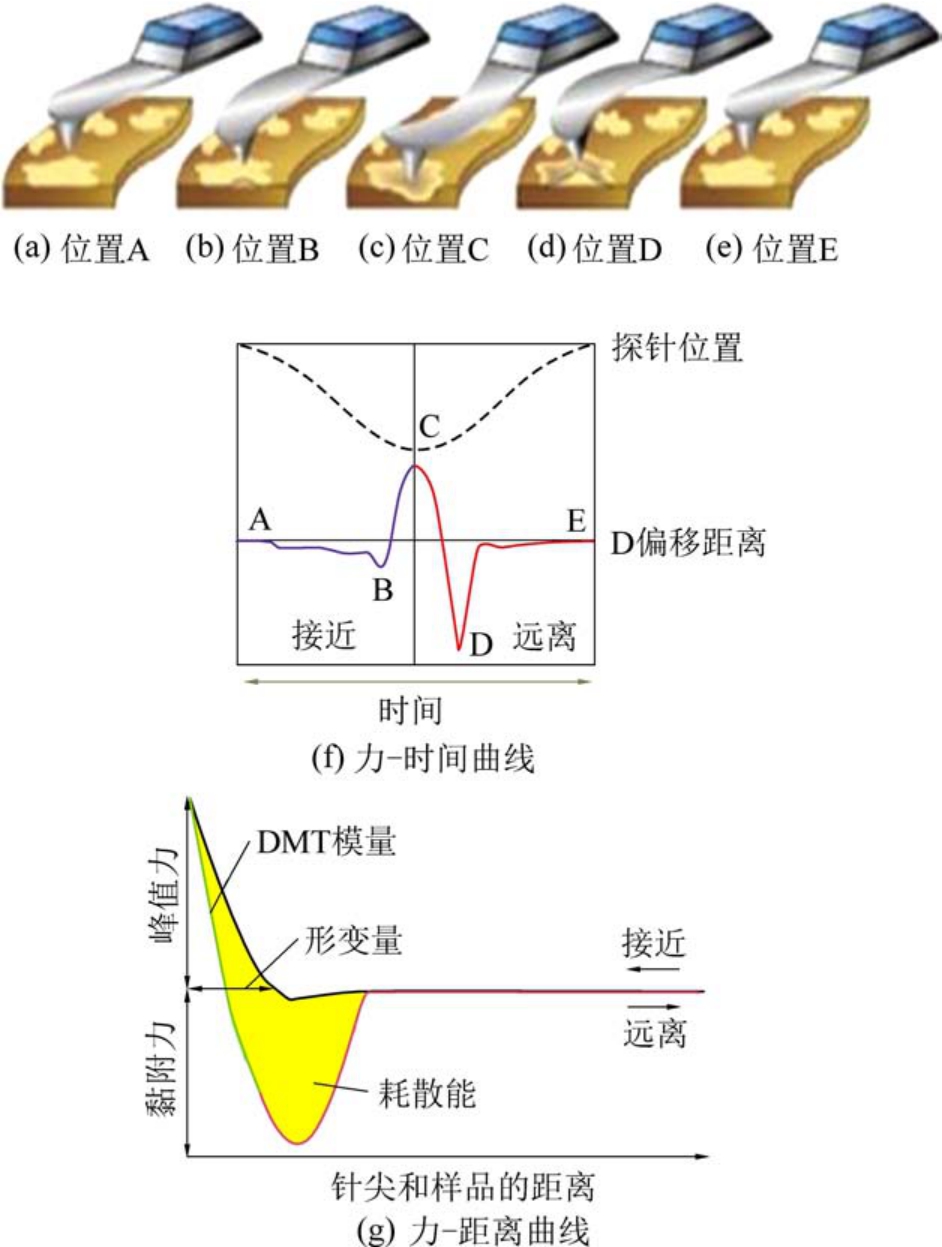

煤岩纳微尺度力学性能研究用到的就是峰值力轻敲模式,该模式可以在获得样品形貌的同时获得材料定量的纳微力学性质,并以实时图像的形式将测定结果呈现出来[34-35]。 如图2 所示,即为一个峰值力轻敲循环中探针与样品的相互作用过程。 从A→B→C 是探针接近样品的过程,C→D→E 是探针与样品发生相互作用后离开样品表面的过程。 图2中A→B→C→D→E 分别对应图2f 中进针曲线和退针曲线中的A→B→C→D→E。 在 A 位置,探针距离样品较远时,随着距离的减小,探针与样品之间产生引力,到达B 位置;然后探针继续接近样品,C 位置样品产生一定变形量,同时施加应力不断增加直到设定的峰值力;当达到峰值应力后,峰值应力减小,同时探针开始离开样品。 当离开样品表面时,由于探针原子和样品之间的引力作用而产生黏附,即D 位置。 黏附过程结束,探针又重新回到初始的位置E。 AFM 系统通过校准扫描器的设置,可将力-时间的曲线(图2f)转化为力-距离的曲线(图2g)。得到的力-距离的曲线包括趋近力-距离曲线和回撤力-距离曲线,对力-距离曲线进行深入分析,可以得到样品的杨氏弹性模量、黏附力、变形量和耗散能等性质(图2g)。

图2 AFM 峰值力轻敲模式的工作原理[35]

Fig.2 Principle of AFM PeakForce Tapping mode

1.2 测试的力学参数

在进针和退针过程中,AFM 峰值模式下施加的力非常小,一般设置为几个nN,探针和样品的接触类似一个刚性小球接触一个弹性体,一般采用相应的接触力学模型来计算相应的力学参数,如Hertz模型,Derjaguin-Muller-Toporov (DMT)模型和Johnson-Kendall-Roberts (JKR)模型。 其中,Hertz 模型不考虑两接触体间黏附作用及摩擦作用,适用于表面范得华吸引力、静电力等相较弹性排斥作用力可忽略的情况。 DMT 模型基于赫兹模型同时考虑了接触区域之外的相互黏附作用,比较适用于低黏附作用、相对大刚度接触的情况,已被广泛应用于测定地质材料如页岩等的力学特性[37-44]。 JKR 模型是基于赫兹修正模型忽略未接触区域长程作用力,而考虑接触区域内的黏附作用,适用于大黏附作用、小接触刚度的软样品。 因此,选择DMT 模型来拟合分析获得样品的折减杨氏弹性模量(也称DMT 模量)[35,57],见式(1)、式(2):

式中:F 为悬臂针尖上施加的作用力;Fadh为探针与样品之间的黏附力;R 为针尖顶端半径;d 为样品形变量;E*为样品的DMT 模量。

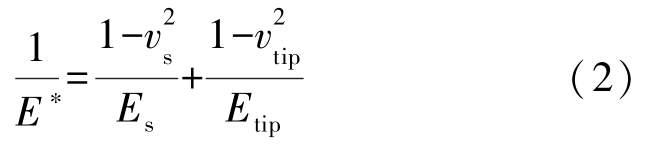

式中:νs、νtip分别为基准样品和探针的泊松比;Etip为探针的杨氏弹性模量,可以看做无穷大;Es为样品的真实杨氏弹性模量。

如果样品的泊松比已知,同时通过公式(1)计算得到DMT 模量,那么样品真实的杨氏弹性模量就可以求得。 在测试过程中,样品的泊松比设置为0.3,从而得到相应的杨氏弹性模量。 需要说明的是,样品的黏附力是探针即将离开样品过程(退针过程)中针尖与样品之间最小的作用力,主要来源于探针原子与样品原子之间的范德华力、静电力以及毛细管力,反映的是探针与样品之间的黏附性质。样品的最大变形量是样品与探针之间作用力分别为峰值力和零时变形量的差值,包含了作用过程中的弹塑性形变。 样品的耗散能通过计算积分加载曲线和卸载曲线之间的面积求得,反映每个轻敲循环过程中能量的耗散情况,与样品的弹塑性形变有关。由于这4 个力学指标相互独立(图2),因此研究对煤岩的4 个指标分别进行分析。

2 煤岩纳微尺度力学性能的测定试验

2.1 样品制备

由于原子力显微镜是纳微米尺度的测量,这就要求测试平面必须非常平滑。 鉴于此,采用一种阶梯式抛光方法制备样品。 首先将块状煤岩放入柱状磨具,然后倒入适量充分搅拌的环氧树脂和固化剂的混合液。 接下来,将磨具放入真空箱中抽真空,负压控制在150 Pa 左右,待混合液中的中的气泡被完全抽出,混合液呈现出透明状,样品清晰可见,则抽真空过程结束。 然后,将样品从真空箱取出,放置12 小时左右,待环氧树脂完全固化。 随后,对镶嵌在环氧树脂的样品进行阶梯式抛光,分别用粒径为75、25、12 μm 的砂纸对样品依次进行打磨,然后采用砂砾粒度为3 μm 和1 μm 的金刚石研磨抛光液(Struers 公司 DiaProLargo-3 μm 和 DiaDuo-2-1 μm)进行精细打磨,最终得到一个相对光滑的测试平面。 经过精细打磨的样品(图3),测试表面起伏一般控制在纳米级,可以展示测试样品本身的表面孔隙结构,同时也符合原子力显微镜的一般测试要求。

图3 表面抛光的Pocahontas 煤

Fig.3 Polished Pocahontas coal

2.2 试验参数设置

测试采用RTESPA 525 型号探针,出厂参数如下:探针材料为单晶硅,弹性常数为200 N·m-1,共振频率为525 Hz,针尖高度在10 ~15 μm,针尖半径在8~12 nm。 由于原子力显微镜探针真实材料特性与出厂参数存在较大的差异,为了保证测量的准确性,在试验开始之前需要对测试系统进行校验。 首先,需要校正悬臂偏转灵敏度。 在干净的玻璃片上,获得一个标准的力-位移曲线,然后计算出力- 位移曲线的斜率来校准偏转灵敏度。 其次,校正悬臂弹簧常数。 采用热空气波动方法,即可获得校正的悬臂弹簧常数。 最后,校正探针直径。 在弹性模量已知的材料上进行试验,通过调整探针的直径,使测量得到的折减弹性模量与材料的弹性模量大致相等,该探针直径即为探针的等效直径。 校正后的弹性模量为222.8 N·m-1,探针等效直径为50 nm。 需要指出的是文献[55-56]并没有对其力学测试系统的校验进行详细说明,尤其是探针等效直径的校正。

在试验过程中,试验设置扫描范围均为20 μm×20 μm,图像分辨率打点设置为 256 pix×256 pix,扫描频率为1.98 Hz,峰值力为300 nN,振幅为40 nm,峰值力频率为2 000 Hz,抬起高度均为12 nm。 试验在实验室稳定条件下井下(温度20 ℃,湿度25%)。离线分析软件采用开源软件Gwyddion 2.53 版本处理。 试验测得形貌数据采用平面化处理,以展示形貌的三维细节。 力学参数和图谱均为原始测定值,没有经过任何特殊处理。

2.3 试验结果及讨论

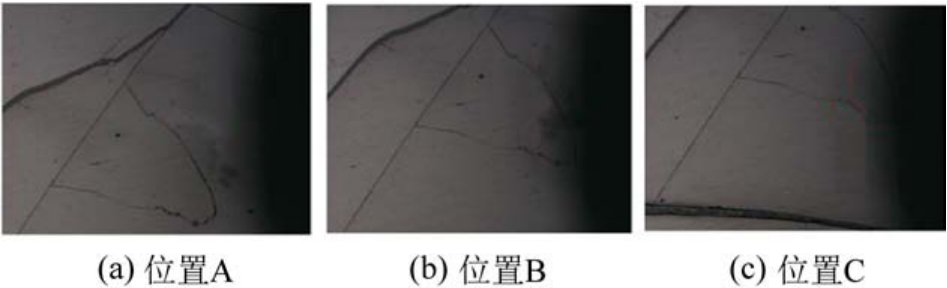

借助于AFM 的光学显微镜,选取3 个不同位置对煤岩的力学性质进行表征,如图4 所示。 通过光学显微镜,可以看出煤岩表面有清晰可见的细微裂隙,同时煤岩光学性能趋向于均质同性并没有明显的差别。

图4 煤岩纳微力学的3 个测试位置A,B,C

Fig.4 Three measured locations in coal sample during measurement

2.3.1 煤岩的纳微尺度形貌

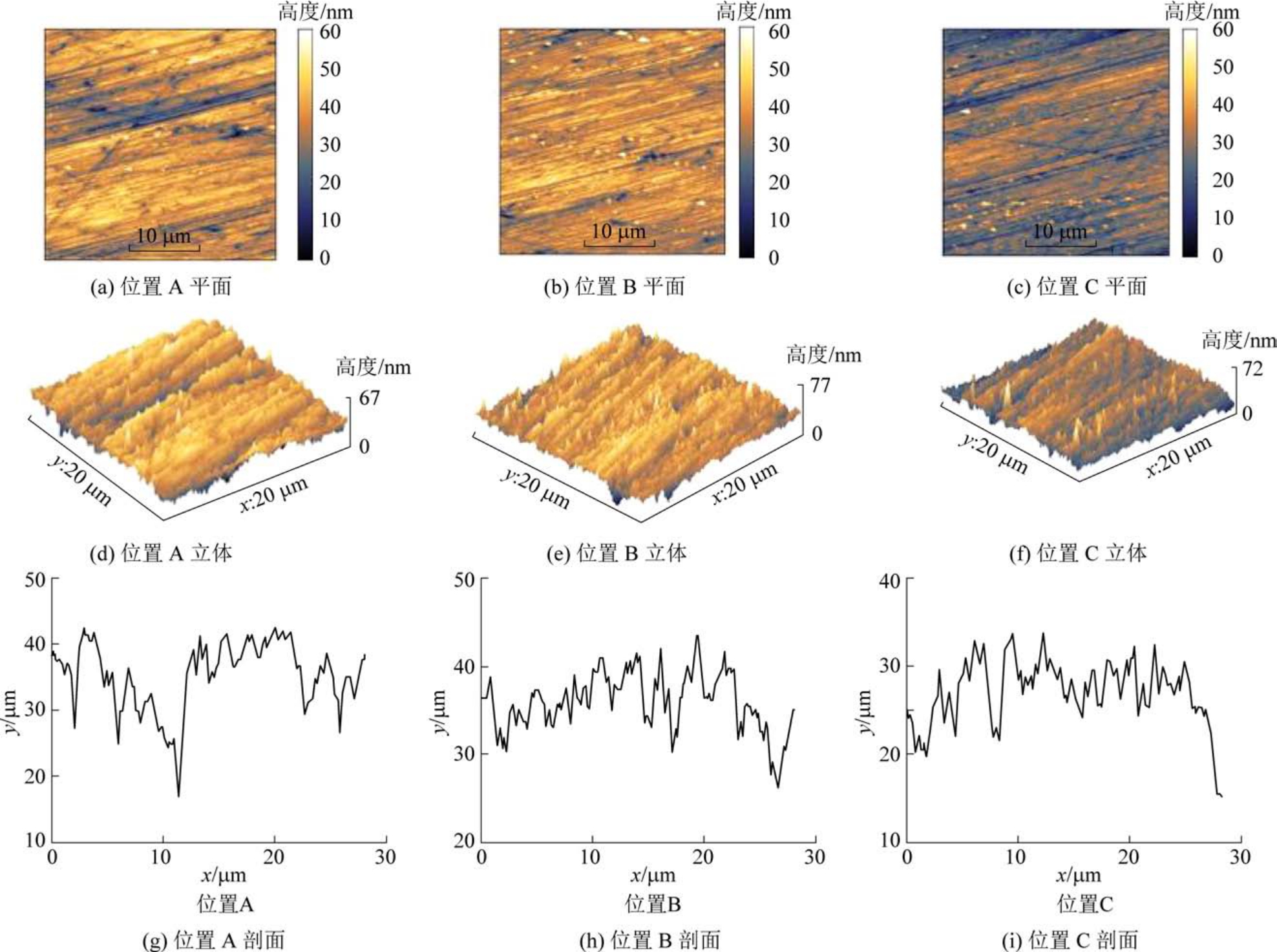

从用AFM 观测到的样品逼真的三维形貌特征(图5)可以看出,在纳米尺度,3 个测试表面并非绝对光滑,而是呈现出明显的高低起伏。 测试位置A的平均高度为36.01 nm,平均粗糙度为5.8 nm;位置B 的平均高度为36.06 nm,平均粗糙度为4.53 nm;位置C 的平均高度为27.59 nm,平均粗糙度为4.52 nm。 通过测试位置对角线的二维剖面,可以看出测试样品的表面充满了不同形状和尺寸的纳微米级孔隙,该结果也与目前的研究结果一致,即煤岩是富含纳微孔隙的多孔介质。

图5 煤岩的纳微形貌特征

Fig.5 Topography mapping of coal

2.3.2 煤岩的纳微力学参数

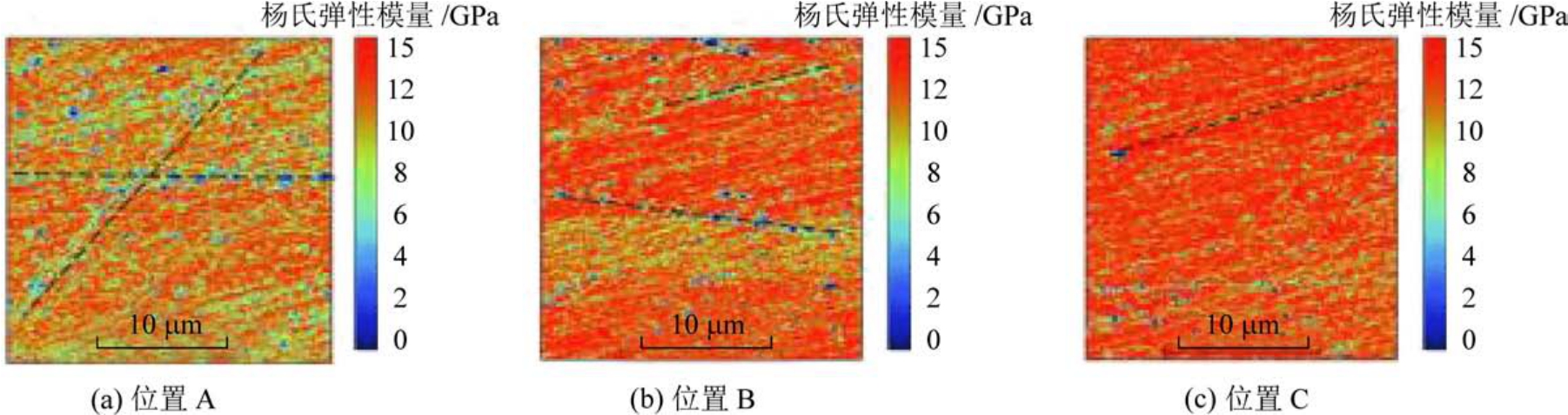

测试位置A、B、C 的煤岩的杨氏弹性模量如图6 所示,其平均值分别为 10.97、13.07、14.08 GPa。从图 6 也可以看出,在 20 μm ×20 μm 的范围内,煤岩的折减弹性模量表现出很强的非均质特性。 结合测试位置的形貌可以发现,折减弹性模量展示出少量与形貌相似的特征(图6 中黑色虚线)。 这虽然证实测试位置表面形貌特性对测试结果有一定影响,但是考虑到这种影响只表现在非常小的范围内,因此形貌的对试验测定的平均值的影响几乎可以忽略不计。

通过与文献[58]中报道的Pocahontas 煤岩对比,可以发现测定的杨氏弹性模量要高于采用常规单轴压缩试验得到的结果。 这种现象可以归结于2个方面的原因。 首先,常规单轴压缩试验采用的样品为直径为5 cm,高径比为2 ∶1 的标准样,样品内部富含宏观裂隙,而原子力显微镜测定的数据是纳微尺度煤岩本身的材料特性,并不受外在条件如裂隙等的影响。 其次,原子力显微镜悬臂的振动频率为2 000 Hz,因此测定的弹性模型可以看做是准动态弹性模量,受到样品粘弹性的影响。 而常规单轴压缩试验属于准静态力学测试,受样品粘弹性影响几乎可以忽略。 这也就合理地解释了根据峰值力轻敲模式得到的杨氏弹性模量要高于常规力学测试结果。

图6 煤岩的杨氏弹性模量(DMT 模量)

Fig.6 DMT modulus of coal

图7 煤岩的杨氏弹性模量

Fig.7 Young’s modulus of coal

需要指出的是,文献[55-56]同样假设测试样品中有机质和无机质的泊松比相同(均为0.3),同时采用电镜扫描(SEM)来识别有机质和无机矿物质,从而得到有机质和无机矿物的杨氏弹性模量(与作者个人交流)。 但其测试过程中如何做到对同一个区域的有机质和无机质矿物的和AFM 力学图谱的顺序测定并不清楚,可能与文献[39-41]中的测试方法有所不同。

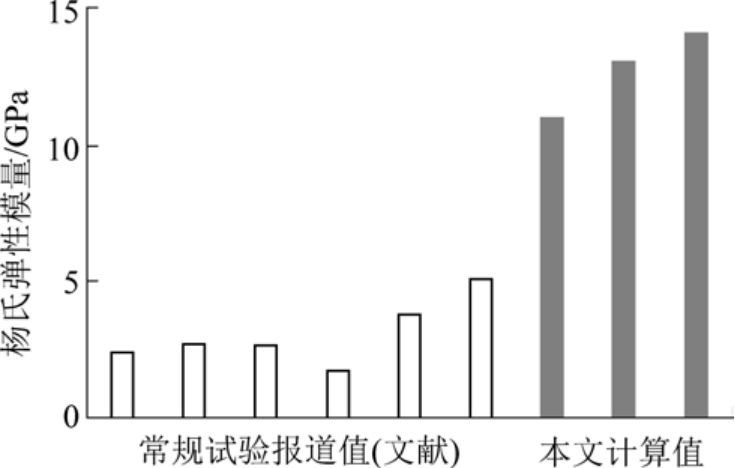

3 个不同测试区域对探针的黏附力也有显著的差异,如图8 所示,A、B、C 三个测试位置的平均黏附力分别为106.8、150.6、202.5 nN。 如前所述,样品的黏附力反映的是探针与样品之间的黏附性质,主要来源于探针原子与样品原子之间的分子间作用力如范德华力等[46]。 就本试验而言,测得黏附力主要反映和探针硅原子与煤岩中主要官能团如C—H键,C—C 键和C—O 键等对硅原子的相互作用力。测试结果表明,尽管煤岩在煤基质尺度上可以看做均质同性,但是在纳微尺度仍然存在很强的非均质性,究其原因,可能源于煤岩纳微结构在形成过程中对沉积环境的响应机制不同。

图8 煤岩的黏附力

Fig.8 Adhesion of Coal

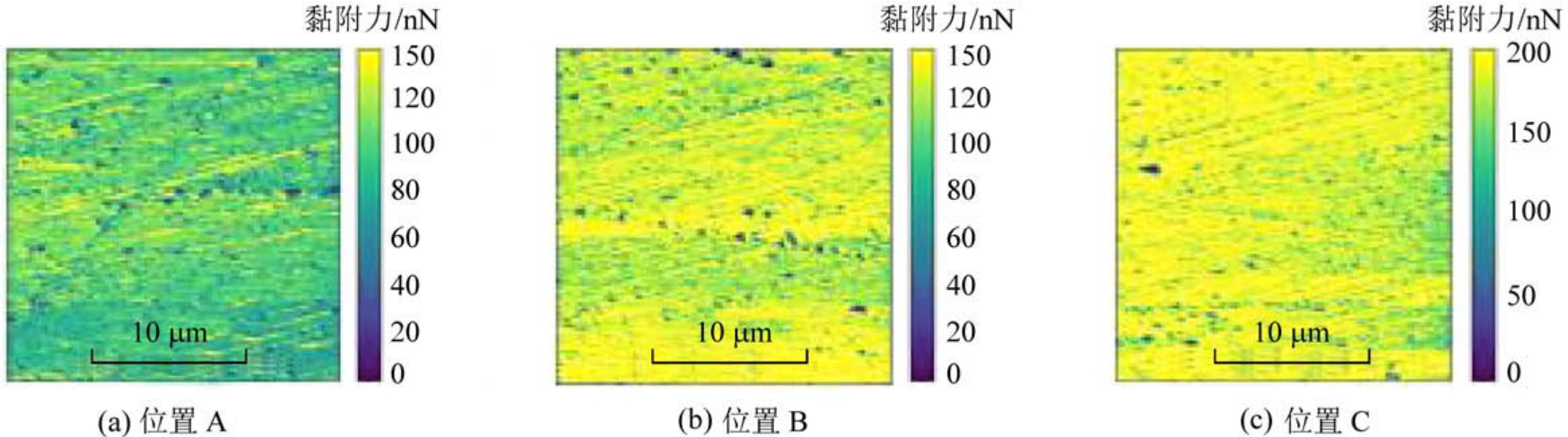

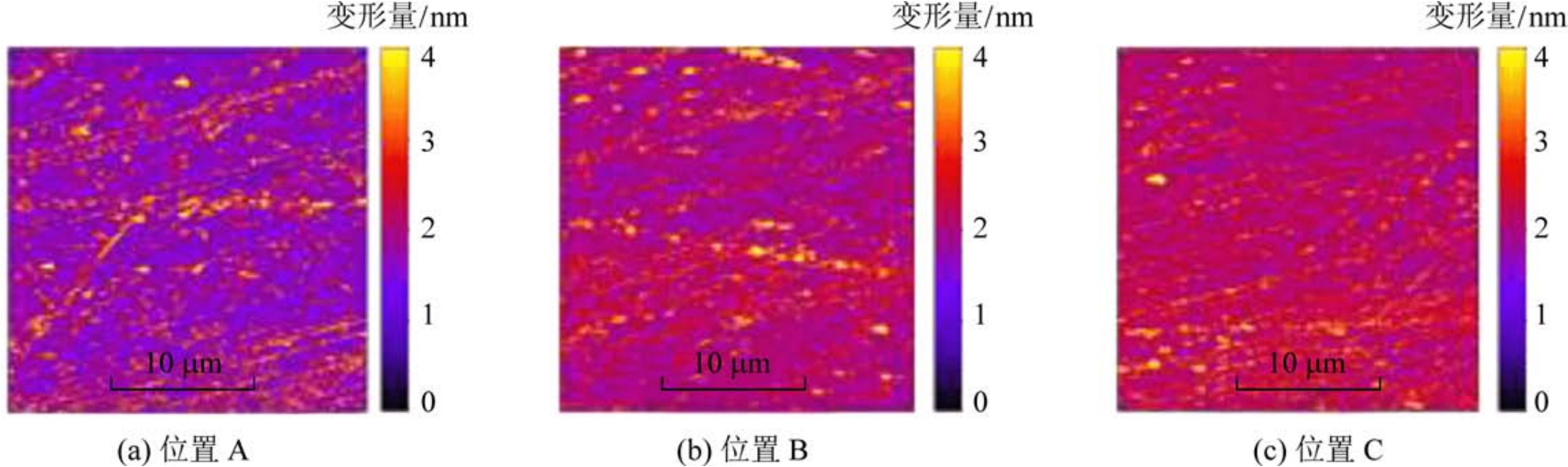

在300 nN 峰值力作用下,样品在与探针接触过程中的最大变形量的图谱如图9 所示。 A,B,C 三个测试位置变形量平均值分别为 1.90、2.25、2.24 nm。 同时,也可以看出在测试区域样品仍然表现出很强的非均质特性。 对比测试样品的形貌图,可以发现样品形貌的奇异性也对测试结果有细微的影响。 样品的最大变形量源自于材料的弹性变形量和塑性变形量两部分,与样品的硬度有关系。 当样品变形主要为塑性时,如果准确知道探针与样品的接触面积和样品的形状,那么就可以推算出样品纳微尺度的硬度。

煤岩加-卸载过程中的能量耗散,反映了煤岩内部微缺陷的发展及强度弱化的过程,与煤岩损伤和破裂直接相关。 A、B、C 三个测试位置的耗散能如图10 所示,其平均值分别为 11.08 、13.10、15.80 keV。 样品的耗散能主要由于样品的塑性形变引起,与黏附力和最大变形量有关。 当样品在加载过程中只存在弹性应变时,样品的加-卸载曲线几乎完全重合,只存在极其微小的耗散能。

图9 煤岩的变形量

Fig.9 Deformation of coal

图10 煤岩的耗散能

Fig.10 Dissipation of energy of coal

采用原子力显微镜的峰值力轻敲模式系统的研究了纳微尺度煤样的形貌及力学特性,为今后深入研究微观尺度煤岩变形及破坏提供新的视角。 该方法与其他现有方法相比,有独有的优势。 首先,该方法可以在单一设备上实现纳微尺度煤岩的形貌和力学特性的实时同步测定。 该方法可以逼真的展示煤岩的三维形貌,而气体(CO2,N2,Ar 等)吸附法主要用来定量测定孔喉大小,普通扫描电镜只能给出二维图像。 基于切片法的聚焦离子束电镜(FIBSEM)以及断层图像扫描法(X-ray/Neutron CT)可以重建数字岩心,展示三维孔隙分布特性,但是该方法对设备及数据处理要求高,同时也无法得到对应岩芯的纳微力学特性。 也有学者将各种耦合设备,如CT 加载系统和三轴力学试验系统和SEM 系统和纳米压痕系统等[13,59-60],用来研究煤岩的变形及破坏规律,但是这些系统应用在纳微尺度还具有一定的挑战性。 其次,该方法可以在纳微尺度以二维和三维的形式展示样品非均质的力学特性,即不同材料力学特性的相对差异,这是其他现有的常规力学测试方法无法比拟的优点。 目前常规的力学方法,只能给出测试样品整体的应力-应变曲线,而无法给出样品局部的力学特性及对比测试样品中不同材料的相对差异性。 因此,原子力显微镜的这种独有的优势决定了其在研究煤岩纳微尺度力学性质的不可取代性。

尽管原子力显微镜在研究煤岩纳微尺度力学特性方面有一定的优势,但是有很多问题尚待解决。首先,纳微尺度力学特性与煤岩化学组分和煤岩宏观力学参数的关联性如何建立。 原子力显微镜测试样品为光滑的平面,测试范围在10 ~100 μm,而标准力学试验测试样品为直径为5 cm,高径比为2 ∶1的圆柱形。 如何建立煤岩纳微尺度与宏观力学参数的定量关系将是亟待解决的核心问题。 从物理原理上讲,原子力显微镜只能检测接触面的软硬程度,但无法测定接触表面的化学组分。 因此,如果实现接触表面的化学和力学特性的实时同步测定,将极大地推进对煤岩微观力学特性的认识,尤其是力学和化学特性的耦合作用关系。 其次,如何合理测定煤岩的本身黏附力,测得的黏附力主要反映和探针硅原子与煤岩中主要官能团的相互作用力,而非煤岩自身材料之间的真实黏附力。 如何将原子力显微镜的探针表面化学性质改为与煤岩表面化学性质一致,从而测得煤岩真实的黏附力,将是另一个非常值得关注的问题。 最后,如何用原子力显微镜测定含瓦斯煤岩纳微尺度的力学特性。 现有的原子力显微镜只能测定大气中和溶液中固体表面的力学特性,尚没有一种可以用来测定含瓦斯煤岩力学特性的设备。 因此,开发新型多场耦合的原子力显微镜测试模块也将为揭示纳微尺度含瓦斯煤岩力学性质差异提供新的视角。

在实际测试过程中,如何准确校正原子力显微镜的相关参数也亟待解决。 原子力显微镜测定力学特性的原理是基于刚性球体的弹性碰撞,这意味着数据处理中将测试探针看为刚性球体,但这与实际情况并不相符。 在实际应用中,由于制造工艺的差别,导致同一个型号探针的几何形状在纳微尺度都是千差万别。 因此,如何通过合适的方法去确定测试探针的真实大小或等效直径,将直接决定了力学测试结果的准确性。 同时,如何考虑测试探针磨损对测试数据的影响也需要重视。

3 结 论

1)采用原子力显微镜峰值力轻敲模式(AFM PeakForce Tapping mode)对美国阿帕拉契亚山脉地区Pocahontas 煤岩进行试验,定量分析其纳微尺度形貌以及相关的力学特性。

2)原子力显微镜峰值力轻敲模式可以定量测定煤岩的形貌,杨氏弹性(DMT)模量、黏附力、变形量和耗散能,并将结果以二维和三维图片的形式展示。 该煤岩的 DMT 模量在 10 ~14 GPa,黏附力在20 nN 左右,最大变形量在12 nm,耗散能在3 keV左右。

3)该研究结果表明,原子力显微镜峰值力轻敲模式可以用来测定纳微尺度煤岩的力学参数,从而加深对微观煤岩的纳微力学特性的认识。

[1]江泽民.对中国能源问题的思考[J].上海交通大学学报,2008,42(3):345-359.JIANG Zemin.Reflections on energy issues in China[J].Journal of Shanghai Jiaotong University,2008,13(3):257-274.

[2]杨泽伟.中国能源安全问题: 挑战与应对[J].世界经济与政治,2008(8):55-57.YANG Zewei.China's energy security: challenges and responses[J].World Economics and Politics,2008(8):55-57.

[3]钱鸣高,许家林,缪协兴.煤矿绿色开采技术[J].中国矿业大学学报,2003,32(4):343-347.QIAN Minggao,XU Jialin,MIU Xiexing.Coal mining green mining technology[J].Journal of China University of Mining and Technology,2003,32(4):343-347.

[4]YUAN Liang.Theory and practice of integrated coal production and gas extraction[J].International Journal of Coal Science &Technology,2015,2 (1): 3-11.

[5]WANG G F.New development of longwall mining equipment based on automation and intelligent technology for thin seam coal[J].Journal of Coal Science and Engineering,2013,19(1):97-103.

[6]XIE Heping,et al.Research and consideration on deep coal mining and critical mining depth[J].Journal of China Coal Society,2012,37(4): 535-542.

[7]于不凡,王佑安.煤矿瓦斯灾害防治及利用技术手册[M].北京:煤炭工业出版社,2000.

[8]范维唐,卢鉴章,申宝宏.煤矿灾害防治的技术与对策[M].徐州:中国矿业大学出版社,2007.

[9]HE Manchao, GAN Q I, CHENG C.Deformation and damage mechanisms and coupling support design in deep coal roadway with compound roof[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2007,26(5): 987-993.

[10]潘结南,孟召平,刘保民.煤系岩石的成分,结构与其冲击倾向性关系[J].岩石力学与工程学报,2005,24(24): 4422-4427.PAN Jienan,MENG Zhaoping,LIU Baomin.Relationship between rock composition and texture of coal-bearing formation and its burst potential[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(24): 4422-4427.

[11]柏建彪,侯朝炯.深部巷道围岩控制原理与应用研究[J].中国矿业大学学报,2006,35(2):145-148.BAI Jianbiao,HOU ChaoJiong.Control principle of surrounding rocks in deep roadway and its application[J].Journal of China University of Mining and Technology,2006,35(2):145-148.

[12]袁 亮,薛俊华,刘泉声,等.煤矿深部岩巷围岩控制理论与支护技术[J].煤炭学报,2011,36(4):535-543.YUAN Liang, XUE Junhua, LIU Quansheng.Surrounding rock stability control theory and support technique in deep rock roadway for coal mine[J].Journal of China Coal Society,2011,36(4):535-543.

[13]GE Xiurun,REN Jianxi,PU Yibin,et al.Real-in time CT test of the rock meso-damage propagation law[J].Science in China:Series E:Technological Sciences,2001(3):328-336.

[14]曹树刚,鲜学福.煤岩蠕变损伤特性的实验研究[J].岩石力学与工程学报,2001,20(6):817-821.CAO Shugang,XIAN Xuefu.Testing study on the characteristics of creep and damage of coal and other rocks[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2001,20(6):817-821.

[15]李术才,朱维申.复杂应力状态下断续节理岩体断裂损伤机理研究及其应用[J].岩石力学与工程学报,1999,18(2): 142-146.LI Shucai,ZHU Weishen.Fracture damage mechanism of discontinuous jointed rockmass under the state of complex stress and its application[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,1999,18(2): 142-146.

[16]杨天鸿,陈仕阔,朱万成,等.煤层瓦斯卸压抽放动态过程的气-固耦合模型研究[J].岩土力学,2010,31(7):2247-2252.YANG Tianhong,CHEN Shikuo,ZHU Wancheng,et al.Coupled model of gas-solid in coal seams based on dynamic process of pressure relief and gas drainage[J].Rock and Soil Mechanics,2010,31(7):2247-2252.

[17]陶云奇,许 江,程明俊,等.含瓦斯煤渗透率理论分析与试验研究[J].岩石力学与工程学报,2009,28(S2): 3364-3370.TAO Yunqi, XU Jiang, CHENG Mingjun, et al.Theoretical analysis and experimental study on permeability of gas-bearing coal[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2009,28(S2): 3364-3370.

[18]徐 涛,唐春安,宋 力,等.含瓦斯煤岩破裂过程流固耦合数值模拟[J].岩石力学与工程学报,2005,24(10):1667-1673.XU Tao,TANG Chunan,SONG Li,et al.Numerical simulation of coupled gas flow in failure process of gassy coal-rock[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(10):1667-1673.

[19]胡千庭,周世宁,周心权.煤与瓦斯突出过程的力学作用机理[J].煤炭学报,2008,33(12):1368-1372.HU Qianting,ZHOU Shining,ZHOU Xinquan.Mechanical mechanism of coal and gas outburst process[J].Journal of the China Coal Society,2008,33(12):1368-1372.

[20]PENG S J,XU J,YANG H W,et al.Experimental study on the influence mechanism of gas seepage on coal and gas outburst disaster[J].Safety Science,2012,50 (4): 816-821.

[21]CAO Yunxing,ALAN Davis,LIU Ruixun,et al.The influence of tectonic deformation on some geochemical properties of coals—a possible indicator of outburst potential[J].International Journal of Coal Geology,2003,53(2): 69-79.

[22]梁 冰,章梦涛,潘一山,等.瓦斯对煤的力学性质及力学响应影响的试验研究[J].岩土工程学报,1995,17(5):12-18.LIANG Bing,ZHANG Mengtao,PAN Yishan,et al.The experimental research on the effect of gas on mechanical properties and mechanical response of coal[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,1995,17(5):12-18.

[23]苏承东,唐 旭,倪小明.煤样抗压,拉强度与点荷载指标关系的试验研究[J].采矿与安全工程学报,2012,29(4):511-515.SU Chengdong, TANG Xu, NI Xiaoming.Study on correlation among point load strength,compression and tensile strength of coal samples[J].Journal of Mining & Safety Engineering ,2012,29(4):511-515.

[24]曹树刚,李 勇,郭 平,等.型煤与原煤全应力-应变过程渗流特性对比研究[J].岩石力学与工程学报,2010,29(5):899-906.CAO Shugang,LI Yong,GUO Ping,et al.Comparative research on permeability characteristics in complete stress-strain process of briquettes and coal samples[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2010,29(5):899-906.

[25]许 江,袁 梅,李波波,等.煤的变质程度,孔隙特征与渗透率关系的试验研究[J].岩石力学与工程学报,2012,31(4):681-687.XU Jiang,YUAN Mei,LI Bobo,et al.Experimental study of relationships between metamorphic grade,pore characteristics and permeability of coal[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2012,31(4):681-687.

[26]BROOK N.A modified method of determining the Protodyakonov number,and its correlation with compressive strength[J].Int Soc Rock Mech,1970 (1):1-19.

[27]WU Tianhao,FIEOOZABADI Abbas.Effect of microstructural flexibility on methane Flow in kerogen matrix by molecular dynamics simulations[J].The Journal of Physical Chemistry,2019.

[28]BERTHONNEAU J,OBLIGER A,VALDENAIRE P L,et al.Mesoscale structure, mechanics, and transport properties of source rocks’ organic pore networks[J].Proceedings of the National A-cademy of Sciences,2018,115(49):12365-12370.

[29]OBLIGER A,VALDENAIRE P L,CAPIT N,et al.Poroelasticity of methane-loaded mature and immature kerogen from molecular simulations[J].Langmuir,2018,34(45):13766-13780.

[30]BINNIG G,ROHRER H.Scanning tunneling microscopy[J].Surface science,1983,126(1/3):236-244.

[31]BINNIG G,ROHRER H,GERBER C,et al.Surface studies by scanning tunneling microscopy[J].Physical Review Letters,1982,49(1):57.

[32]BINNIG G,QUATE C F,GERBER C.Atomic force microscope[J].Physical Review Letters,1986,56(9):930.

[33]BAI Chunli.Scanning tunneling microscopy and its application[M].Springer Science & Business Media:2000.

[34]SU C,SHI J,HUY,et al.Bruker Nano Inc,2016.Method and apparatus of using peak force tapping mode to measure physical properties of a sample[P].U.S.Patent 9,291,640.

[35]PITTENGER B,ERINA N,SU C.Quantitative mechanical property mapping at the nanoscale with PeakForce QNM[R].Application Note Veeco Instruments Inc,2010:1-12.

[36]XU K,SUN W,SHAO Y,et al.Recent development of PeakForce Tapping mode atomic force microscopy and its applications on nanoscience[J].Nanotechnology Reviews,2018,7(6):605-621.

[37]TRTIK P,KAUFMANN J,VOLZ U.On the use of peak-force tapping atomic force microscopy for quantification of the local elastic modulus in hardened cement paste[J].Cement and Concrete Research,2012,42(1):215-221.

[38]刘黎萍,邢成炜,王 明.基于原子力显微技术的混合料中沥青微尺度性能测试方法[J].同济大学学报 :自然科学版,2018,46(9): 1218-1224.LIU Liping,XIN Chengwei,WANG Ming.A Method of Determination of Micro Scale Properties of Asphalt Components in Mixtures Based on Atomic Force Microscopy[J].Journal of Tongji University:Natural Science,2018,46(9): 1218-1224.

[39]ELIYAHU M,EMMANUEL S,DAY-STIRRAT R J,et al.Mechanical properties of organic matter in shales mapped at the nanometer scale[J].Marine and Petroleum Geology,2015,59:294-304.

[40]EMMANUEL S,ELIYAHU M,DA-STIEEAT R J,et al.Impact of thermal maturation on nano-scale elastic properties of organic matter in shales[J].Marine and Petroleum Geology,2016,70:175-184.

[41]LI C,OSTADHASSAN M,GUO S,et al.Application of PeakForce tapping mode of atomic force microscope to characterize nanomechanical properties of organic matter of the Bakken Shale[J].Fuel,2018,233:894-910.

[42]GOODARZI M,ROUAINIA M,APLIN A C,et al.Predicting the elastic response of organic-rich shale using nanoscale measurements and homogenisation methods[J].Geophysical Prospecting,2017,65(6):1597-1614.

[43]YANG J, HATCHERIAN J,HACKLEY P C,et al.Nanoscale geochemical and geomechanical characterization of organic matter in shale[J].Nature Communications,2017,8(1):2179.

[44]JAKOB D S,WANG L,WANG H,et al.Spectro-Mechanical Characterizations of Kerogen Heterogeneity and Mechanical Properties of Source Rocks at 6 nm Spatial Resolution[J].Analytical Chemistry,2019,91(14):8883-8890.

[45]BUTT H J,CAPPELLA B,KAPPL M.Force measurements with the atomic force microscope: Technique,interpretation and applications[J].Surface science reports,2005,59(1/6):148-152.

[46]CUSTANCE O,PEREZ R,MORITA S.Atomic force microscopy as a tool for atom manipulation[J].Nature Nanotechnology,2009,4(12):803.

[47]GIESSIBL F J.Advances in atomic force microscopy[J].Reviews of modern physics,2003,75(3): 949.

[48]LIU X,NIE B,WAN W,et al.The use of AFM in quantitative analysis of pore characteristics in coal and coal-bearing shale[J].Marine and Petroleum Geology,2019,105:331-337.

[49]LIU X,SONG D,HE X,et al.Quantitative analysis of coal nanopore characteristics using atomic force microscopy[J].Powder Technology,2019,346:332-340.

[50]何学秋,宋大钊,柳先锋,等.不同变质程度煤岩微表面电性特征[J].煤炭学报,2018,43(9):2367-2375.HE Xueqiu,SONG Dazhao,LIU Xianfeng,et al.Micro electrical characteristics of coals with different metamorphic grade[J].Journal of China Coal Society,2018,43(9):2367-2375.

[51]YAO Suping,JIAO Kun,ZHANG Ke,et al.An atomic force microscopy study of coal nanopore structure[J].Chinese Science Bulletin,2011,56(25) : 2706.

[52]杨 起,廖立兵.煤结构的 STM 和 AFM 研究[J].中国科学通报: 英文版,1994 (11): 941-944.YANG Qi,MIU Libing.Study of coal structure using STM and AFM[J].Chinese Science Bulletin,1994 (11): 941-944.

[53]LIU X,SONG D,HE X,et al.Nanopore structure of deep-burial coals explored by AFM[J].Fuel,2019,246: 9-17.

[54]ZHAO S,LI Y,WANG Y,et al.Quantitative study on coal and shale pore structure and surface roughness based on atomic force microscopy and image processing[J].Fuel,2019,244:8-90.

[55]杨江浩,李 勇,吴 翔,等.基于原子力显微镜的煤岩微尺度力学性质研究[J].煤炭科学技术,2019,47(9):144-151.YANG Jianghao,LI Yong,WU Xiang,et al.Study on micro-scale mechanical properties of coal rock based on atomic force microscopy[J].Journal of Coal and Technology,47(9):144-151.

[56]LI Y,YANG J,PAN Z,et al.Nanoscale pore structure and mechanical property analysis of coal: An insight combining AFM and SEM images[J].Fuel,2020,260:116352.

[57]DERJAGUIN B V,MULLER V M,TOPOROV Y P.Effect of contact deformations on the adhesion of particles[J].Journal of Colloid and Interface Science,1975,53(2):314-326.

[58]CAMPOLI A A.Gob and gate road reaction to longwall mining in bump-prone strata[R].US Department of the Interior,Bureau of Mines,1993.

[59]ZHAO Y,LIU S,ZHAO G F,et al.Failure mechanisms in coal:Dependence on strain rate and microstructure[J].Journal of Geophysical Research: Solid Earth,2014,119(9):6924-6935.

[60]NOWAK J D,RZEPIEJEWSKA-MALYSKA K A,MAJOR R C,et al.In-situ nanoindentation in the SEM[J].Materials Today,2010,12(1):44-45.