0 引 言

褶皱是岩层受水平及垂直方向挤压、扭转等作用形成的[1-4],是煤层开采中常见的地质构造。 与近水平岩层相比,一方面,褶皱构造造成了煤岩层形状上的弯曲特征,导致工作面推进方向及倾角不断变化,对开采活动产生一定影响,如支架稳定性差、采空区涌水、工作面矸石涌入等[5-6];另一方面,褶皱构造中应力分布并不均匀,向斜轴部是应力集中区,而且水平应力起主要控制作用[6-7],特别的,褶皱区域煤层开采更容易诱发煤岩动力灾害,如冲击地压及煤与瓦斯突出等[8-11]。 因此,研究褶皱构造对煤层开采应力演化的控制规律具有一定的必要性。 鉴于褶皱构造的复杂性,国内外学者开展了大量研究。 贺虎等[12]基于微震监测系统分析了褶皱区矿震演化规律,发现向斜轴部易发生强矿震。 王存文等[13]采用理论与数值模拟手段,结合现场案例分析了褶皱形成的应力环境,认为褶皱向斜轴部、背斜轴部及翼部为冲击地压易发区。 汪占领等[14]分析了褶皱构造应力对巷道支护的影响,认为巷道位于褶皱区域时,需采用高承载力及抗冲击性支护。井广成[15]分析了褶皱形成的影响因素,得出煤层开采后应力调整及能量耗散规律。 陈国详[16]研究了褶皱区域水平应力及采动应力与冲击地压的关系,同时分析了造成巷道冲击地压的主要因素。

综上所述,许多学者针对褶皱构造引起的采场应力异常及其与采场动力灾害的关系进行了研究。 然而,由于褶皱形成以及开采活动的复杂性,仍有一些问题尚待解决。 其中对煤层及顶底板稳定性的研究较少,且对褶皱中安全回采方式布置缺少明确的解释。 为此,笔者研究工作面位于褶皱构造区不同位置时,煤层及顶底板应力演化规律,并结合赵楼煤矿千米埋深的7301 工作面褶皱区开采实践进行验证,对采场褶皱区安全开采具有一定的指导意义。

1 褶皱构造应力演化数值模拟分析

1.1 褶皱中水平应力分布特征

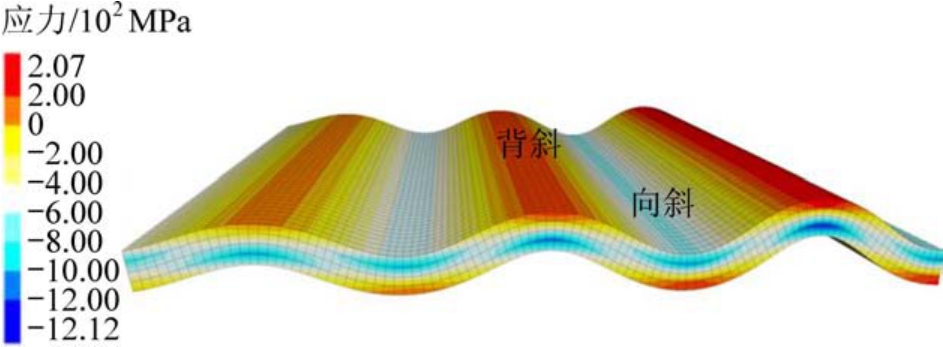

岩层在一定埋深、温度和压力作用下表现出蠕变的性质,褶皱形成的数值模型从纯弹性、纯粘性一直发展到粘弹混合模型。 其中Burger 模型卸载后,可以表现出瞬间弹性变形、延迟变形及不可恢复变形,能够较好地模拟岩石的蠕变特性[17]。 为研究褶皱中应力场分布规律,建立2 000 m(长)×1 000 m(宽)×60 m(高)模型,采用 Burger 蠕变模型。 褶皱形成过程分为2 个阶段:①顶部施加25 MPa 荷载,底部约束垂直方向位移,侧面约束水平方向位移,使模型先在自重应力下平衡。 ②地质力学认为褶皱是由水平应力挤压形成,因此解除模型底部及左右侧约束,并在左右侧面上施加速度5×10-4 m/s,直至褶皱形成后停止运算。 褶皱形成后应力分布如图1所示。

图1 褶皱水平应力分布

Fig.1 Distribution of fold horizontal stress

从图1 可知,褶皱形成后,背斜与向斜轴部是应力集中区,最大水平应力为压应力。 其中背斜与向斜内弧压应力集中,外弧拉应力集中,应力分布极不均匀。

1.2 褶皱中回采时应力演化

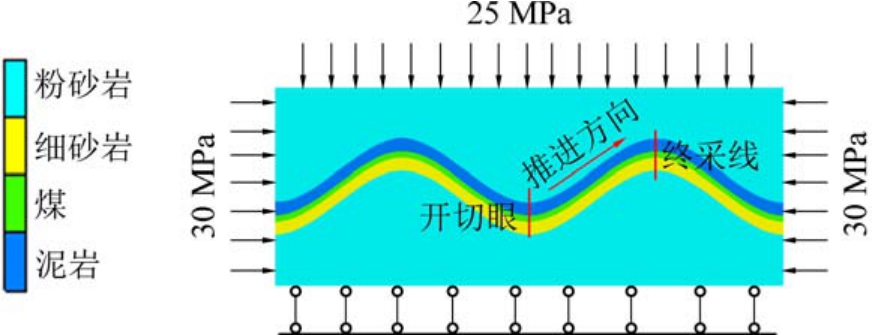

为了研究工作面褶皱区开采过程中矿压显现规律,简化赵楼煤矿7301 工作面地质条件,采用有限元数值模拟软件FLAC3D建立数值模型,如图2 所示。 其中,模型尺寸为 800 m(长) ×410 m(宽)×310 m(高),底部限制垂直位移,侧面无约束。 基于 7301 工作面埋深(962 ~ 1 037 m),按1 000 m 埋深在顶部施加25 MPa 垂直载荷,侧面施加30 MPa(侧压力系数取1.2)水平应力。 模型本构采用Mohr-Coulomb (M-C)强度准则,具体力学参数见表1。

图2 模型示意

Fig.2 Numerical model

为研究在褶皱中回采时应力变化规律。 建立5组模型,回采方向与实际工程一致,自背斜到向斜推进,将开切眼分别设置在向斜轴部,工作面倾向长度为100 m,每次推进长度为40 m,依次回采40、80、120、160、200 m 后到达背斜轴部(图2)。 模拟过程中,沿褶皱走向分别在煤层、顶板、底板设置监测线,观察不同部位应力变化情况。

表1 M-C 准则力学参数

Table 1 Mechanical parameters of M-C criterion

岩性 剪切模量/GPa体积模量/GPa黏聚力/MPa内摩擦角/(°)抗拉强度/MPa密度/(kg·m-3)细砂岩 15.3 8.6 7.2 39 8.7 2 810泥岩 7.6 4.7 3.8 35 2.6 1 560煤 1.5 0.9 0.7 24 1.2 1 400粉砂岩 11.8 6.5 5.7 30 4.5 2 689

1.3 模拟结果分析

1.3.1 煤层及顶底板应力变化规律

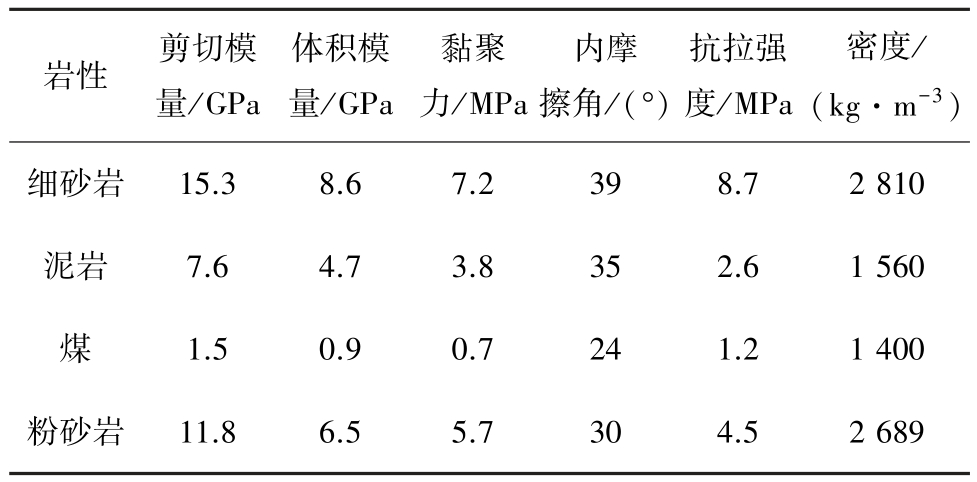

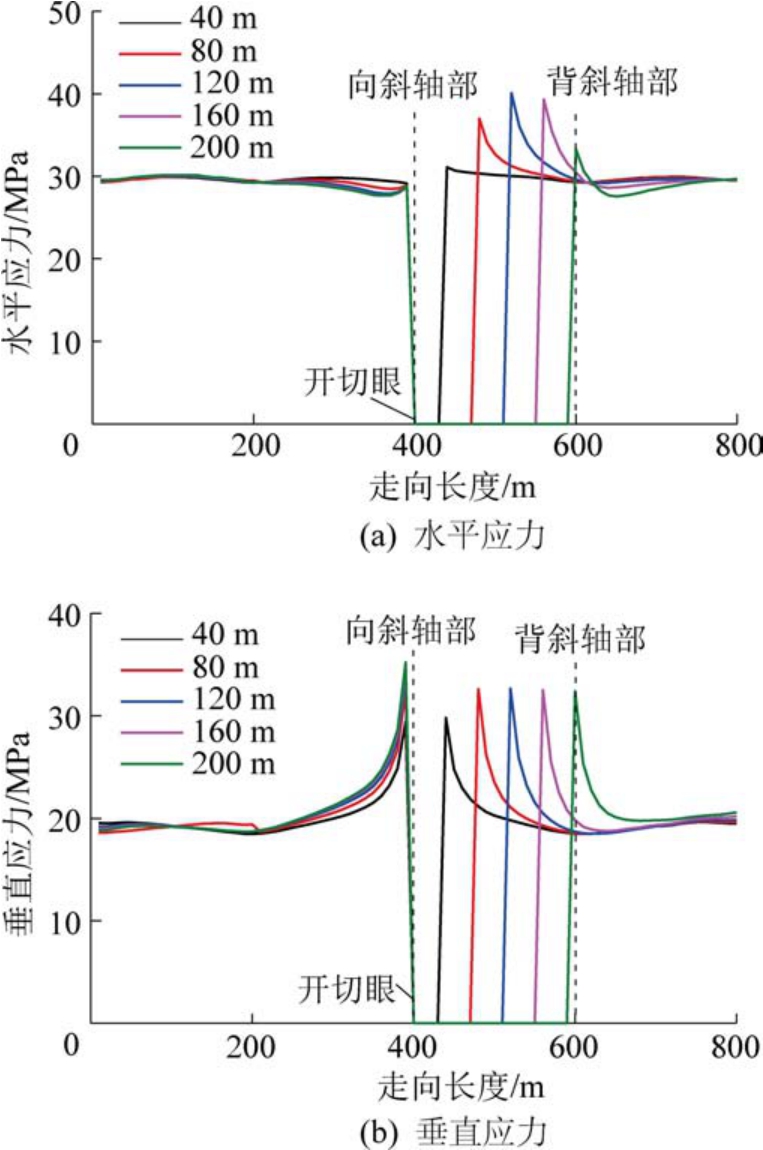

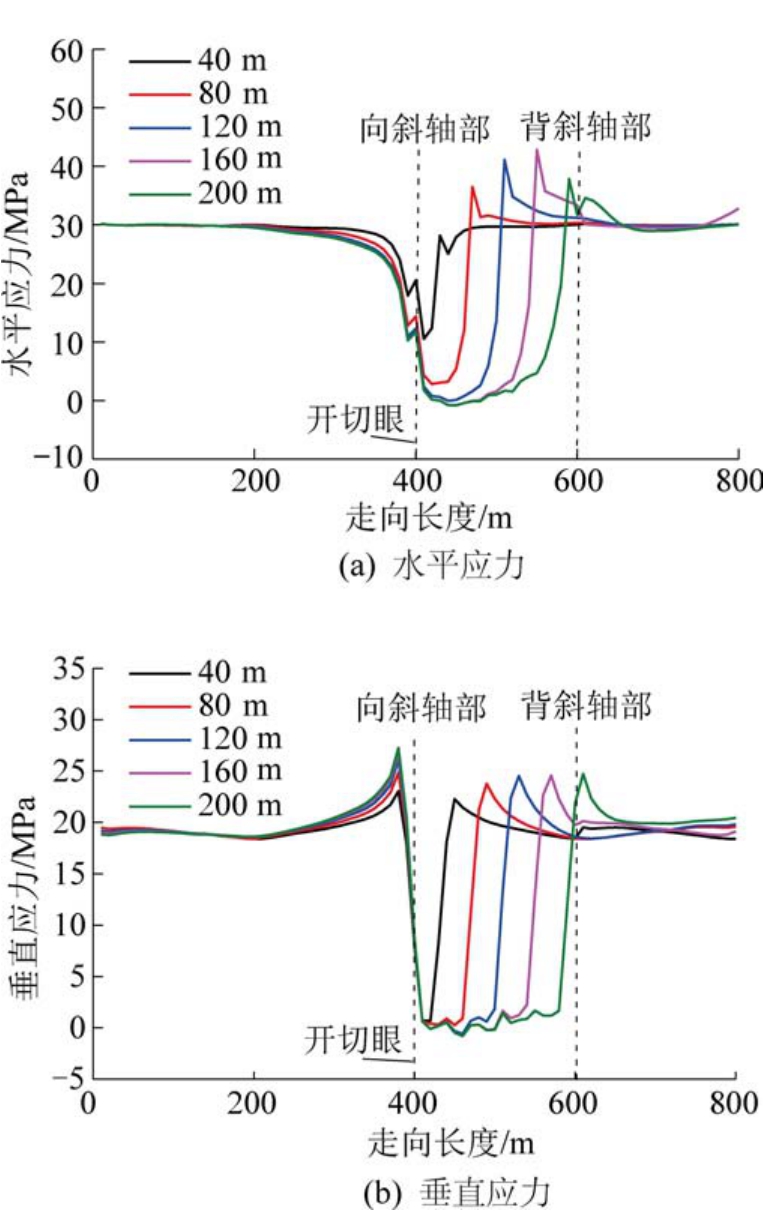

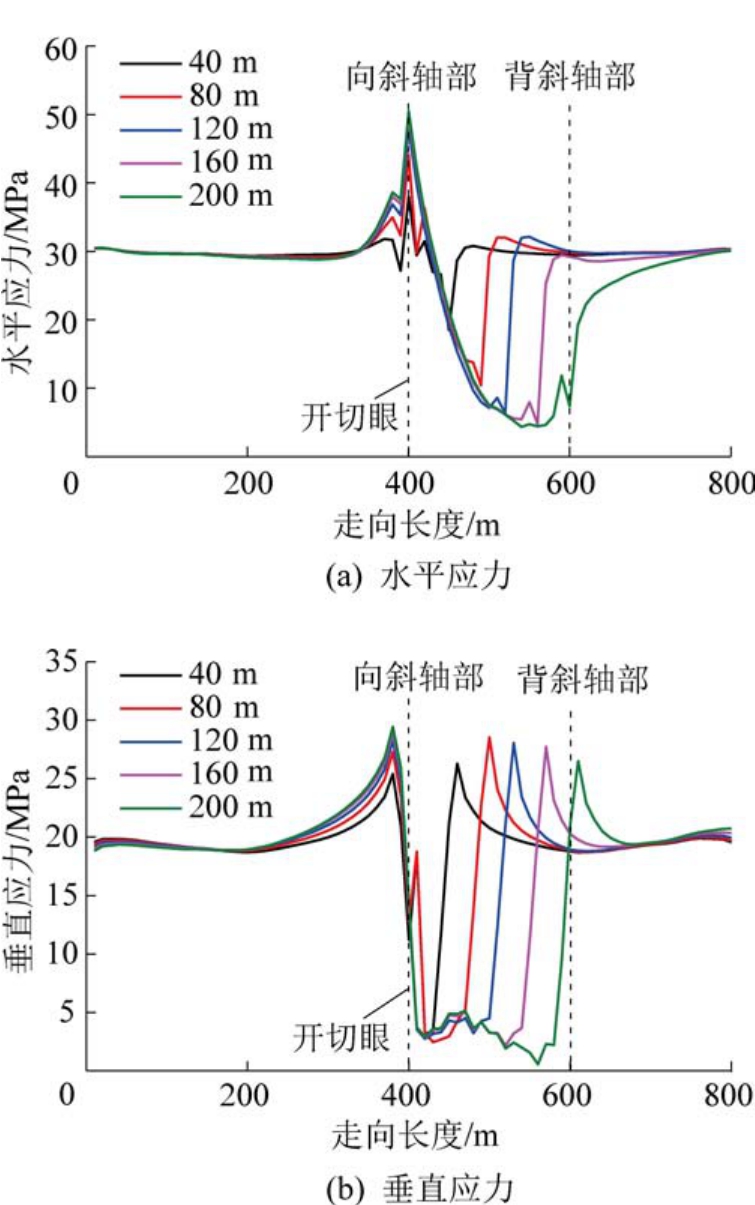

为了分析褶皱构造不同位置开采扰动作用下煤岩层应力分布及其演化规律,分别统计并做出不同位置开采时煤岩层中应力分布曲线,如图3—图5所示。

图3 不同推进距离时煤层中应力变化曲线

Fig.3 Stress variation curves in coal with different advancing distance

由图3 可知,工作面自向斜向背斜推进时,煤层水平应力峰值呈现先升高后逐渐降低的情况,在距离背斜轴部40 m 时达到最大(回采160 m 时)。 煤壁前方的垂直应力逐渐增加,但增幅不大;垂直应力峰值出现在采空区后方,即向斜轴部。 表明水平应力对煤壁稳定性影响更大,随着工作面接近背斜轴部,冲击危险性逐渐增加。

图4 不同推进距离时顶板应力变化曲线

Fig.4 Stress variation curves in roof with different advancing distance

图5 不同推进距离时底板应力变化曲线

Fig.5 Stress variation curves in floor with different advancing distance

由图4 可知,工作面推进不同距离时,顶板水平应力峰值远高于垂直应力。 顶板稳定性主要受水平应力控制。 随着回采距离增加,应力峰值逐渐升高,在距离轴部40 m 处达到最大值,而推进至背斜轴部时稍有下降。 表明工作面向背斜推进时,顶板更易发生破坏。

由图5 可知,随着工作面的推进,底板水平、垂直应力峰值均出现在向斜轴部,接近开切眼处。 而开切眼前方的应力峰值先小幅度增加,之后逐渐降低。 当工作面推进至背斜轴部时达到最小,底板稳定性增加。

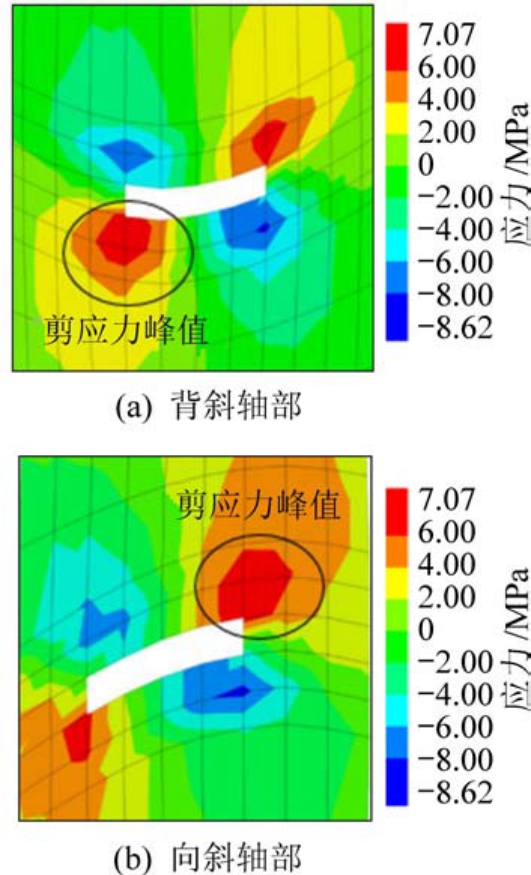

如图6 所示,当工作面开挖位置由向斜轴部转移至向背轴部时,剪应力集中区由底板向顶板转移,且最大剪应力达到7.07 MPa,表明工作面在背斜轴部附近开挖时,顶板岩层易发生剪切破坏;在向斜开挖时,底板岩层易发生剪切破坏。

图6 工作面顶底板剪应力分布

Fig.6 Distribution of shear stress in working face roof and floor

综合上述分析可知,工作面逐渐接近背斜轴部时,顶板与煤体中水平、垂直应力峰值逐渐增加,底板中应力峰值逐渐减小。 表明工作面接近背斜轴部时,顶板更易失稳,位于向斜轴部时,底板更易失稳。

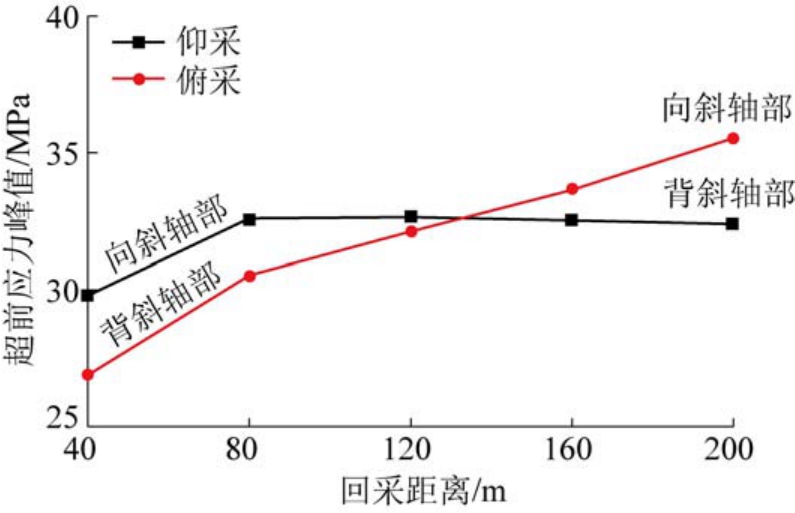

1.3.2 不同开采方式超前应力分布规律

为探究不同开采方式(仰采/俯采)对工作面应力分布及其演化规律的影响,针对同一段煤层,在褶皱斜坡区域分别采用仰采、俯采方式开挖工作面,同时统计并做出煤壁前方应力峰值变化曲线,如图7所示。

根据图7 可知,自向斜向背斜仰采时,首次采动后,超前应力峰值先急剧增加,之后随着工作面远离向斜轴部,应力峰值变化逐渐平缓甚至下降;自背斜向向斜俯采时,超前应力峰值呈线性增加,且回采结束时应力峰值大于仰采。 根据褶皱形成模拟可知,水平应力最大值出现在向斜轴部,最小值在背斜轴部;因此当俯采工作面推进至向斜轴部时,采动应力与原岩应力叠加导致超前应力峰值提高,增加了工作面开采的冲击危险性。

图7 应力峰值变化曲线

Fig.7 Variation curves of peak stress

2 现场案例分析

2.1 工作面概况

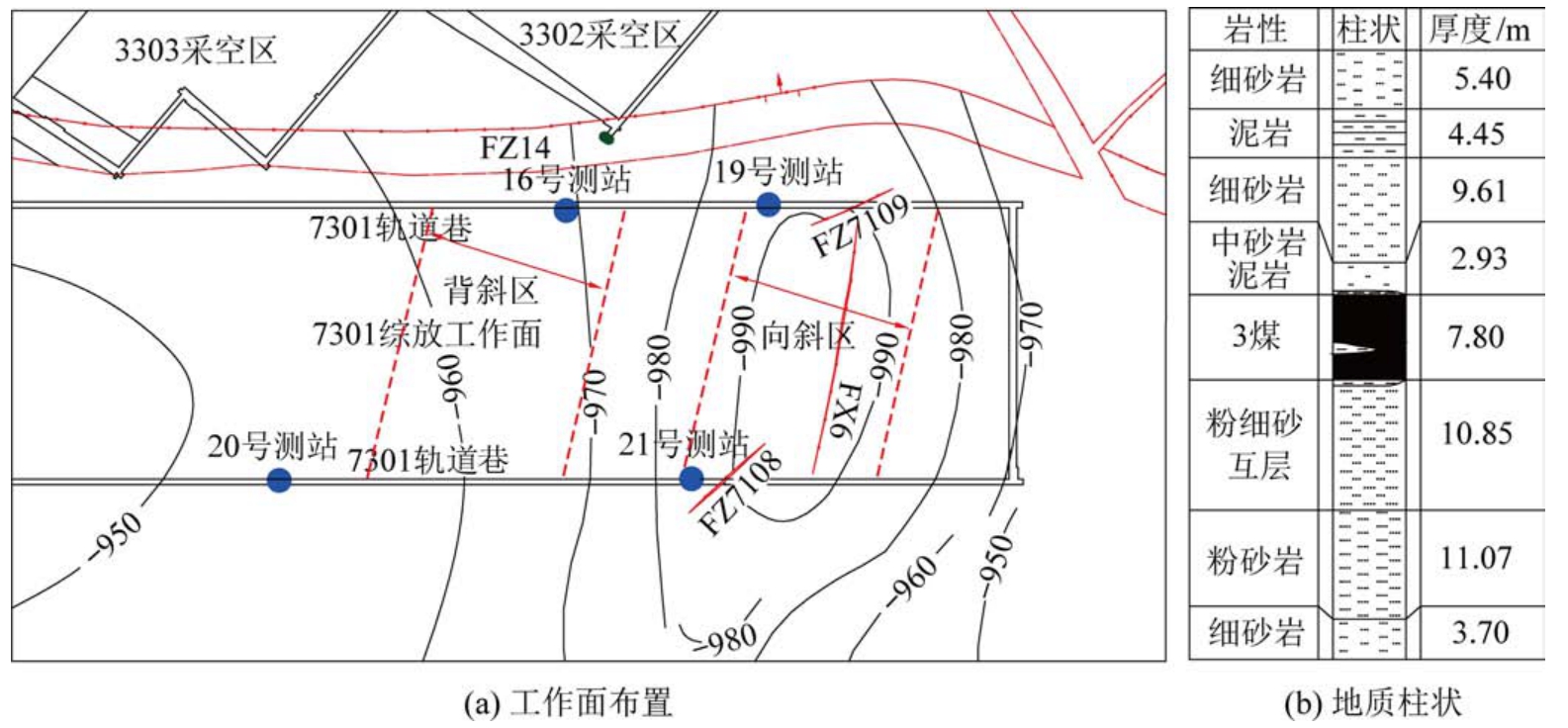

赵楼煤矿7301 工作面东邻一、七采区边界,至1303 工作面最近距离180 m;南邻7303 工作面;西邻七采区3 条准备巷;北邻三采区与七采区边界。工作面轨道巷长1 691.09 m,运输巷长1 664.84 m,工作面长度为230 m,煤层埋深962 ~1 037 m,采用综采放顶煤开采。 7301 综放工作面主采3 煤,煤层厚度7.8 m,煤层结构简单。 工作面直接顶为中砂岩、泥岩,厚度为2.93 m;基本顶为细砂岩,厚度为9.61 m;直接底为泥岩,厚度为10.85 m;基本底为粉砂岩,厚度为11.03 m。 工作面初采段有一褶皱区域,沿工作面走向分布,长度约400 m,向斜轴部在开切眼前方200 m,背斜轴部在开切眼前方400 m,倾角约为13°,如图8 所示。

2.2 震源事件演化规律

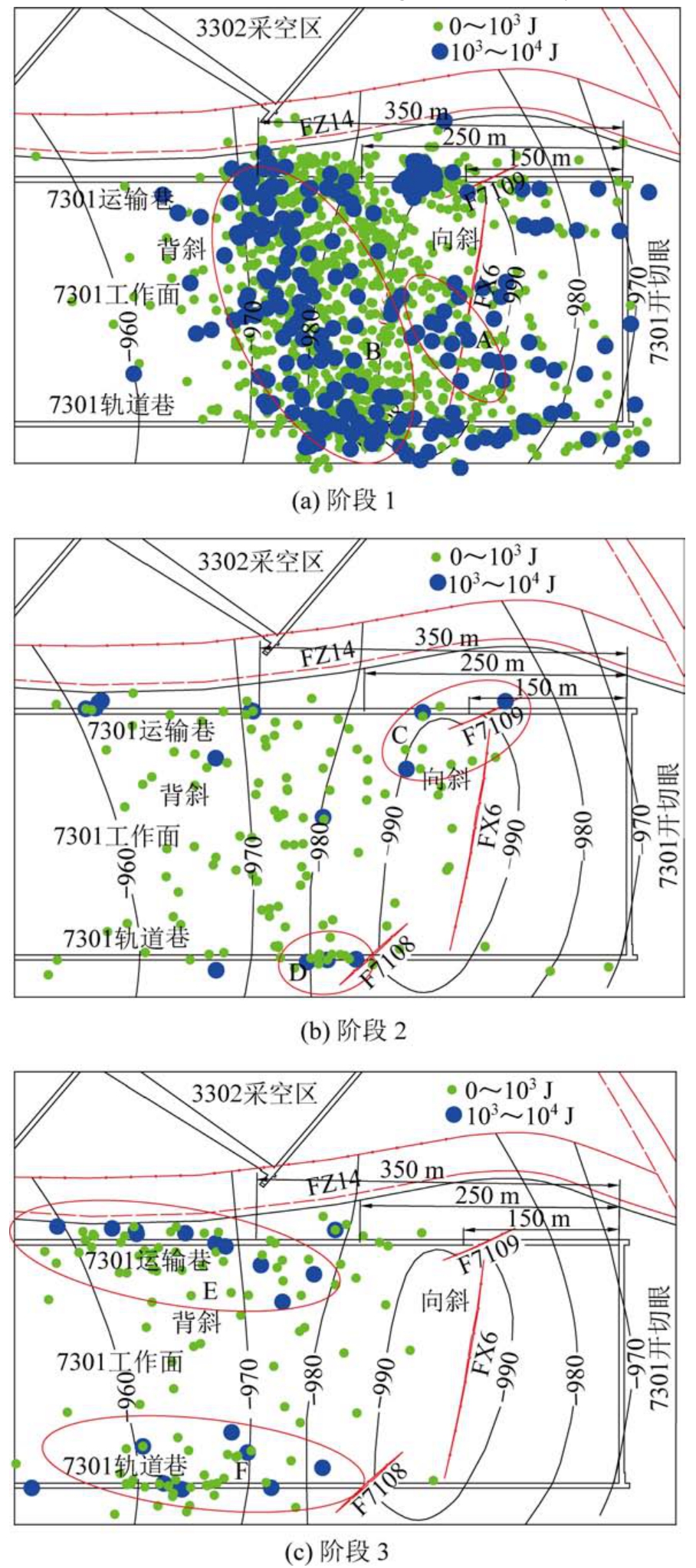

2019 年 6 月 4 日到 10 月 25 日 7301 工作面共推进了350 m,按照推进位置将工作面过褶皱分为3个阶段:6 月4 日—8 月3 日,工作面俯采,位于开切眼前方 0~150 m;8 月 4 日—9 月 20 日,工作面推进至向斜轴部附近,位于开切眼前方150 ~250 m;9 月21 日—10 月25 日,工作面仰采,位于开切眼前方250~350 m。 7301 工作面附近共布置了4 个微震监测站,分别为 16、19、20、21 号(图 8),能够实施记录工作面回采过程中的微震震源信号。 根据微震监测数据,得出上述3 个阶段震源事件定位情况如图9所示。

图8 7301 工作面平面布置和地质柱状

Fig.8 Plane layout of No.7301 working face and geological column

图9 震源事件定位情况

Fig.9 Location of seismic events

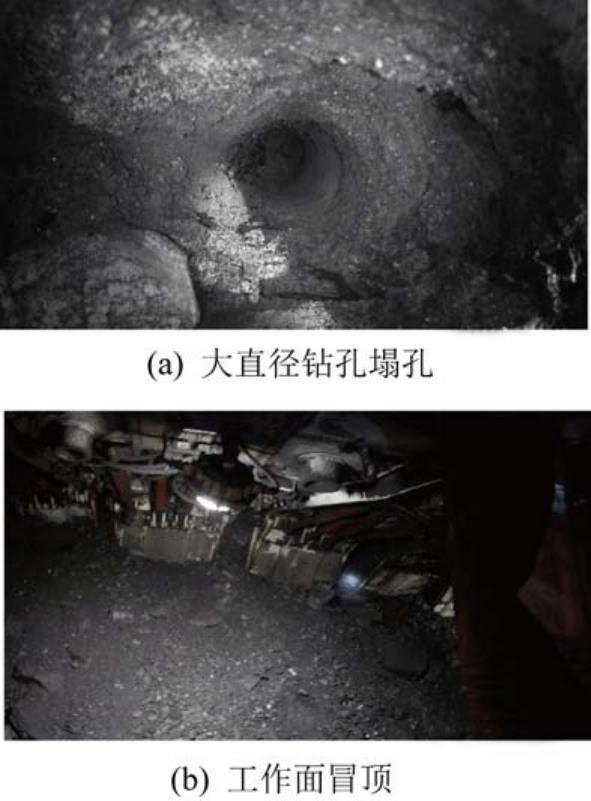

由图9 可知,工作面俯采期间微震事件最多,较大能量(>103 J)事件主要集中在 A、B 区域,A 区域位于向斜轴部,B 区域靠近背斜轴部,均是高应力集中区,超前应力影响范围200~300 m。 由于7301 工作面埋深近千米,原岩应力高,且与仰采相比,俯采时超前应力较高,极易引发应力集中区的煤岩体破碎,产生大量微震事件,故俯采期间微震事件最多。当工作面过向斜轴部时,较大能量事件主要靠近C、D 区域,C、D 区域不仅在向斜附近,且靠近 FZ7109、FZ7108 断层,受构造应力影响明显。 同时由于该区域的煤岩体已经部分破碎,应力得到了一定程度释放,所以微震事件减少。 工作面仰采时,微震事件稍有增加,主要集中在E、F 区域,接近背斜轴部,E 区域同时受到FZ14 大断层与上覆采空区煤柱影响,多重因素导致局部应力集中,故微震事件逐渐增加。现场采用钻屑法监测工作面,开切眼前方350 ~400 m 出现大量塌孔现象,表明该位置应力集中程度较高。 特别的,当工作面推进至开切眼前方约300 m后,顶板逐渐变得破碎,且有冒顶现象发生,如图10所示。 与模拟工作面仰采逐渐接近背斜时顶板易破碎垮落的规律较为吻合。

图10 现场照片

Fig.10 Field photos

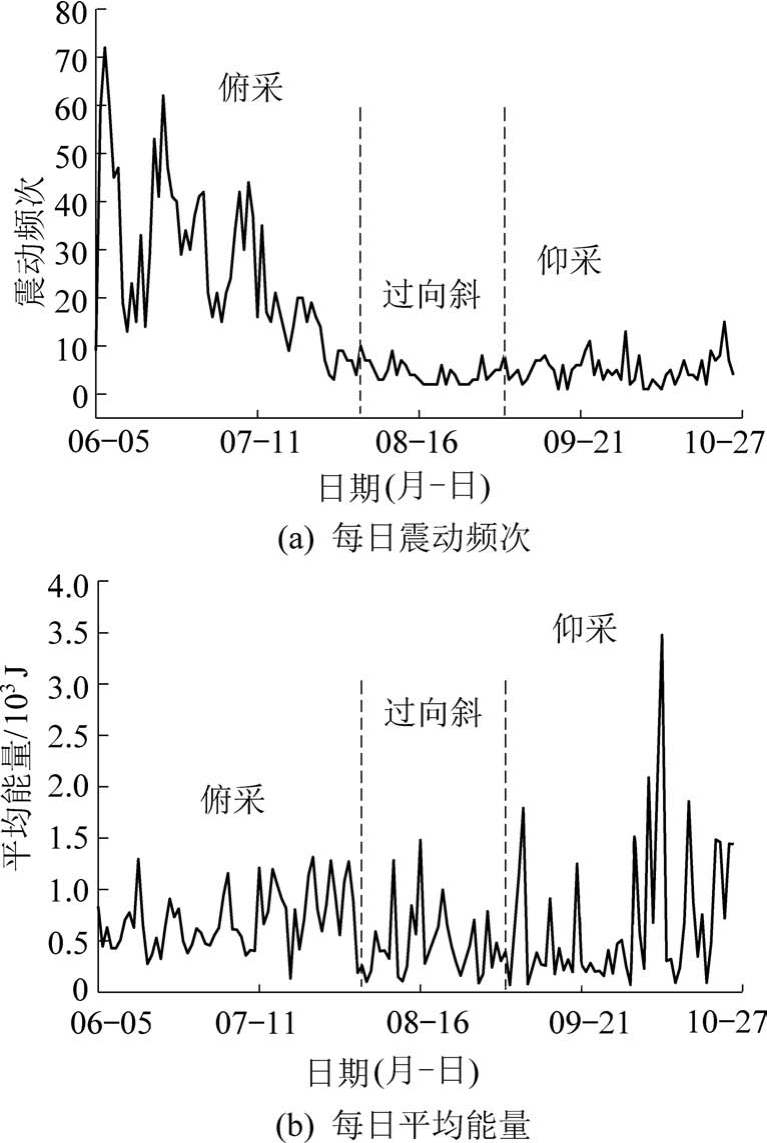

2.3 工作面回采过程中多参量演化特征

7301 工作面 2019 年 6 月 4 日到 10 月 25 日微震参量变化曲线如图11 所示,工作面俯采期间微震事件较多,但日平均能量较低,表现为高频低能的特点。 结合震源定位情况,震源主要集中在向斜及背斜等高应力集中区,煤岩体有破裂产生,但由于工作面距震源较远,扰动程度较小,微震事件能量较小。在工作面过向斜期间,随着工作面逐渐接近向斜,采动应力对高应力集中区的扰动逐渐加大,微震频次降低,日平均能量却大幅度升高,表明煤岩体的微破裂逐渐贯通,宏观大的破裂逐渐形成。 工作面仰采期间,微震频次较低但存在升高趋势,日平均能量曲线先降低,之后逐渐升高,随着工作面逐渐接近背斜区域,超前应力逐渐升高,对高应力集中区的扰动逐渐加大,微震频次增加,日平均能量达到峰值,煤岩体的破裂强度加大。 与在向斜相比,工作面位于背斜区域时日平均能量更大,这与背斜区域邻近FZ14大断层及上覆锯齿形遗留煤柱有关。

图11 微震参量变化曲线

Fig.11 Variation curves of seismic parameters

3 结 论

1)岩层受水平挤压力形成褶皱后,背斜、向斜轴部具有明显的应力集中现象。 其中内弧压应力集中,外弧拉应力集中,应力分布极不均匀。

2)工作面位于褶皱不同部位,顶、底板破坏可能性不同。 具体为:褶皱中开采时水平应力起主要控制作用。 工作面由向斜轴部推进至背斜轴部时,水平应力峰值逐渐升高,顶板稳定性逐渐降低;相反,当由背斜轴部推进至向斜轴部时,底板破坏可能性增加。

3)在褶皱中俯采与仰采相比,煤体中超前应力峰值更高,即工作面接近向斜轴部时,发生冲击地压危险性提高。 因此,褶皱中采用仰斜开采的方式更加安全。

4)7301 工作面推进至向斜时,由于构造应力与采动应力叠加,微震平均能量增加;仰采推进至背斜轴部时,顶板逐渐破碎,并伴有冒顶现象发生,与模拟结果较为符合。

[1]吴 航,邱楠生,常 健,等.川东多套滑脱层褶皱构造带形成物理模拟[J].地球科学,2019,44(3):784-797.WU Hang,QIU Nansheng,CHANG Jian,et al.Physical simulation on development of multilayer detachment fold belt in eastern Sichuan[J].Earth Science,2019,44(3):784-797.

[2]汤 政.区域构造演化及其对阳泉矿区构造发育的控制机理[D].徐州:中国矿业大学,2018.

[3]陈书平,韩 煦,黄新文.东濮凹陷古近系伸展褶皱及形成机理[J].大地构造与成矿学,2016,40(5):908-918.CHEN Shuping,HAN Xu,HUANG Xinwen.The extensional fold of the paleogene in dongpu depression and its forming mechanism[J].Geotectonica Et Metallogenia,2016,40(5):908-918.

[4]张义平,张 进,陈必河,等.湖南白马山复式花岗岩基年代学及对区域构造变形时间的约束[J].地质学报,2015,89(1):1-17.ZHANG Yiping,ZHANG Jin,CHEN Bihe,et al.The geochronology of the complex granites in baimashan, hunan province and its restriction on the time of regional tectonic deformation[J].Acta Geological Sinica,2015,89(1):1-17.

[5]肖 洋,何 宇,李富明.穿越褶皱隧道施工地质灾害与致灾构造及其预报研究[J].现代隧道技术,2018,55(S2):612-618.XIAO Yang, HE Yu, LI Fuming.Study on geological disaster and disaster causing structure and its prediction in the construction of tunnel crossing fold[J].Modern Tunneling Technology,2018,55(S2):612-618.

[6]杜 平.构造应力与动力系统对冲击地压控制作用研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2013.

[7]陈国祥,窦林名,乔中栋,等.褶皱区应力场分布规律及其对冲击矿压的影响[J].中国矿业大学学报,2008,37(6):751-755.CHEN Guoxiang, DOU Linming, QIAO Zhongdong, et al.The stress field distribution in folding structure areas and its impaction on rock burst[J].Journal of China University of Mining & Technology,2008,37(6):751-755.

[8]陈国祥,孙 强.基于褶皱区应力场分布规律的冲击矿压防治[J].矿业安全与环保,2011,38(2):43-45.CHEN Guoxiang,SUN Qiang.Prevention and control of rockburst based on distribution law of stress field in fold area[J].Mining Safety & Environmental Protection,2011,38(2):43-45.

[9]齐庆新,李一哲,赵善坤,等.我国煤矿冲击地压发展70 年:理论与技术体系的建立与思考[J].煤炭科学技术, 2019, 47(9): 1-40.QI Qingxin,LI Yizhe,ZHAO Shankun,et al.Seventy years development of coal mine rockburst in China:establishment and consideration of theory and technology system[J].Coal Science and Technology,2019,47(9):1-40.

[10]薛 凉.利用分形理论定量研究青东矿地质构造对煤与瓦斯突出的影响[D].淮南:安徽理工大学,2018.

[11]张玉柱,闫江伟,王 蔚.基于褶皱中和面的煤层气藏类型[J].安全与环境学报,2015,15(1):153-157.ZHANG Yuzhu, YAN Jiangwei, WANG Wei.Type of coalbed methane reservoir based on fold and neutral surface[J].Journal of Safety and Environment,2015,15(1):153-157.

[12]贺 虎,窦林名,巩思园,等.高构造应力区矿震规律研究[J].中国矿业大学学报,2011,40(1):7-13.HE Hu,DOU Linming,GONG Siyuan,et al.Study of mining shock in high tectonic stress zones[J].Journal of China University of Mining & Technology,2011,40(1):7-13.

[13]王存文,姜福兴,刘金海.构造对冲击地压的控制作用及案例分析[J].煤炭学报,2012,37(S2):263-268.WANG Cunwen,JIANG Fuxing,LIU Jinhai.Analysis on control action of geologic structure on rock burst and typical cases[J].Journal of China Coal Society,2012,37(S2):263-268.

[14]汪占领,康红普,林 健.褶皱区构造应力对巷道支护影响研究[J].煤炭科学技术,2011,39(5):25-28.WANG Zhanling,KANG Hongpu,LIN Jian.Study on structural stress of fold zone affected to mine roadway support[J].Coal Science and Technology,2011,39(5):25-28.

[15]井广成.褶皱构造区厚煤层开采应力演化与冲击矿压孕育规律研究[D].徐州:中国矿业大学,2017.

[16]陈国祥.最大水平应力对冲击矿压的作用机制及其应用研究[D].徐州:中国矿业大学,2009.

[17]胡广东,崔洪庆,关金锋.煤层小褶曲应力分布数值模拟[J].安全与环境学报,2016,16(1):54-57.HU Guangdong,CUI Hongqing,GUAN Jingfeng.Numerical simulation of stress distribution in small fold of coal seam[J].Journal of Safety and Environment,2016,16(1):54-57.