0 引言

陕北侏罗纪煤田地处我国西北内陆干旱半干旱地区、毛乌素沙漠与陕北黄土高原的接壤地带,年均降雨量约400 mm,年均蒸发量近2 000 mm,水资源极度匮乏,生态环境十分脆弱。1990年神北矿区瓷窑湾煤矿2次发生突水溃沙事故,导致与其处在同一水文地质单元的泉域干涸[1]。我国地质工作者基于对本区地质、水文和生态环境条件的认识和理解,呼吁在干旱半干旱地区煤层开采过程中,必须重视水资源保护,即实行保水采煤(保水开采)[2]。之后,煤层开采和水资源与生态环境保护这一科学问题成为煤炭、国土、环保等行业研究的热点[3],并取得了丰硕的成果。

在矿山建设过程中资源与环境协调发展的战略层面上,已基本勾绘了我国煤炭资源的开发模式。钱鸣高[4]建立了绿色开采技术体系框架,认为保护地下水资源开采技术(保水采煤)是绿色开采的必要条件。彭苏萍等[5]提出了煤炭资源持续发展观,认为煤炭资源的可持续开发,不仅强调煤炭资源的可持续性,更重要的是要评估生态环境、水资源、社会经济对煤炭开采的约束机制。谢克昌[6]基于晋陕蒙能源富集区产业与产能结构差异化发展研究,提出以环境承载力为基点的能源开发利用方案。

在干旱半干旱地区形成了以控制岩层移动、提高隔水层稳定性为目标的保水采煤技术理论与方法。钱鸣高等[7]提出了关键层理论并讨论了关键层对上覆岩层破坏的影响。缪协兴等[8]构建了隔水关键层模型并探讨了该模型在保水采煤中的应用。范立民总结了生态脆弱矿区实现保水采煤的核心要素[9-10],并提出了保水采煤的科学内涵[11]。

上述理论方法对指导榆神矿区煤炭资源开采起到了重要作用,但受众多因素影响,榆神矿区开发建设中依然出现了较为严重的环境问题并引发社会各界广泛关注。范立民等[12]指出陕北矿区开采20年后,地下水动态发生了很大变化,水井干涸,河流断流比比皆是。马雄德等探讨了榆神府矿区水体湿地演变规律[13]和土地荒漠化动态[14],并以沙柳为例探讨了矿区地下水位阈限[15]。夏玉成等[16]认为生态潜水是制约煤炭资源大规模开采的关键因素,认为目前榆神矿区局部地区生态环境存在退化现象。冀瑞君等[17]分析了窟野河流域地下水位变化及其对流域水资源的影响。

以上研究侧重于宏观决策和煤层开采后的负环境效应,如地下水位下降、环境恶化等[18],并未阐明榆神矿区开采后地下水位变化对土地荒漠化过程等环境效应的控制作用。笔者通过大尺度地下水调查和遥感解译资料,分析水位变化与生态环境演化之间的协同关系,分析榆神矿区开发15年以来对区域地下水和土地资源的破坏程度,据此提出榆神矿区煤炭资源开发与环境协调发展的水位阈限,以提高榆神矿区绿色开采水平。

1 榆神矿区概况

榆神矿区跨陕西省榆林市榆阳区和神木市,是国家14个大型煤炭基地中陕北基地的主力矿区之一,总面积约5 265 km2,已探明储量733.5亿t。榆神矿总体上被划分为4个规划区,在“十一五”和“十二五”期间根据资源勘探程度的不同,榆神矿区先后启动了一、二、三期划区开发。目前,榆神矿区一期建成投产榆树湾等28个矿井,榆神二期建成投产锦界煤矿等30个矿井,榆神三期仅建成投产隆德煤矿,榆神四期正在进行前期准备工作。

榆神矿区地表水系主要有矿区西部的榆溪河、矿区中部的秃尾河和东北部的窟野河。据统计,榆溪河流域萨拉乌苏组地下水可采资源为1.19×108 m3/a,2013年榆溪河流域萨拉乌苏组地下水渗漏至矿井水量为405.02×104 m3,占地下水资源量的3.41%。秃尾河流域内地下水资源量为2.25×108 m3,2013年秃尾河流域萨拉乌苏组地下水渗漏至矿井水量为678.44×104 m3,占地下水资源量的3.02%。总体而言,榆神矿区建设中矿井涌水量占萨拉乌苏组水资源总量的3.22%。

矿区内地表湿生植物(草本为主)、中生植物(乔木为主)和旱生植物均有分布,并随着初始地下水位埋深的不同呈现规律性变化。煤矿采空区地表植被生态性指标一般低于非采空区,但总体盖度变化不大。

2 区域地下水特征

2.1 地下水赋存特征

榆神矿区位于鄂尔多斯盆地内部平缓断块的东胜-靖边单斜区,是一个向西缓倾的单斜构造。本区地表由现代风积沙或黄土覆盖,其下部广泛分布厚度较大的萨拉乌苏组,以及沿陕蒙边界下伏白垩系砂岩,是榆神矿区主要含水岩组。全区萨拉乌苏组含水层厚度0~140 m,一般60~80 m,总体上由西向东逐渐变薄。含水层厚度及富水性受古地形控制,同时,在不同程度上受河流切割、侵蚀的影响,富水性强-极弱,地下水位埋深一般小于5 m。萨拉乌苏组含水层主要接受大气降水和灌溉回归水的补给,泉排和人工开采是其主要排泄方式。白垩系含水层主要分布于大柳塔—中鸡—孟家湾—马合—王圪堵一线西北部,总体上,由北西向南东方向逐渐变薄,直至尖灭,厚度可达100~340 m,富水性极弱-中等。白垩系地下水接受上覆萨拉乌苏组地下水的直接补给(黄土缺失区)或越流补给及矿区西部侧向径流补给。

2.2 地下水动态特征

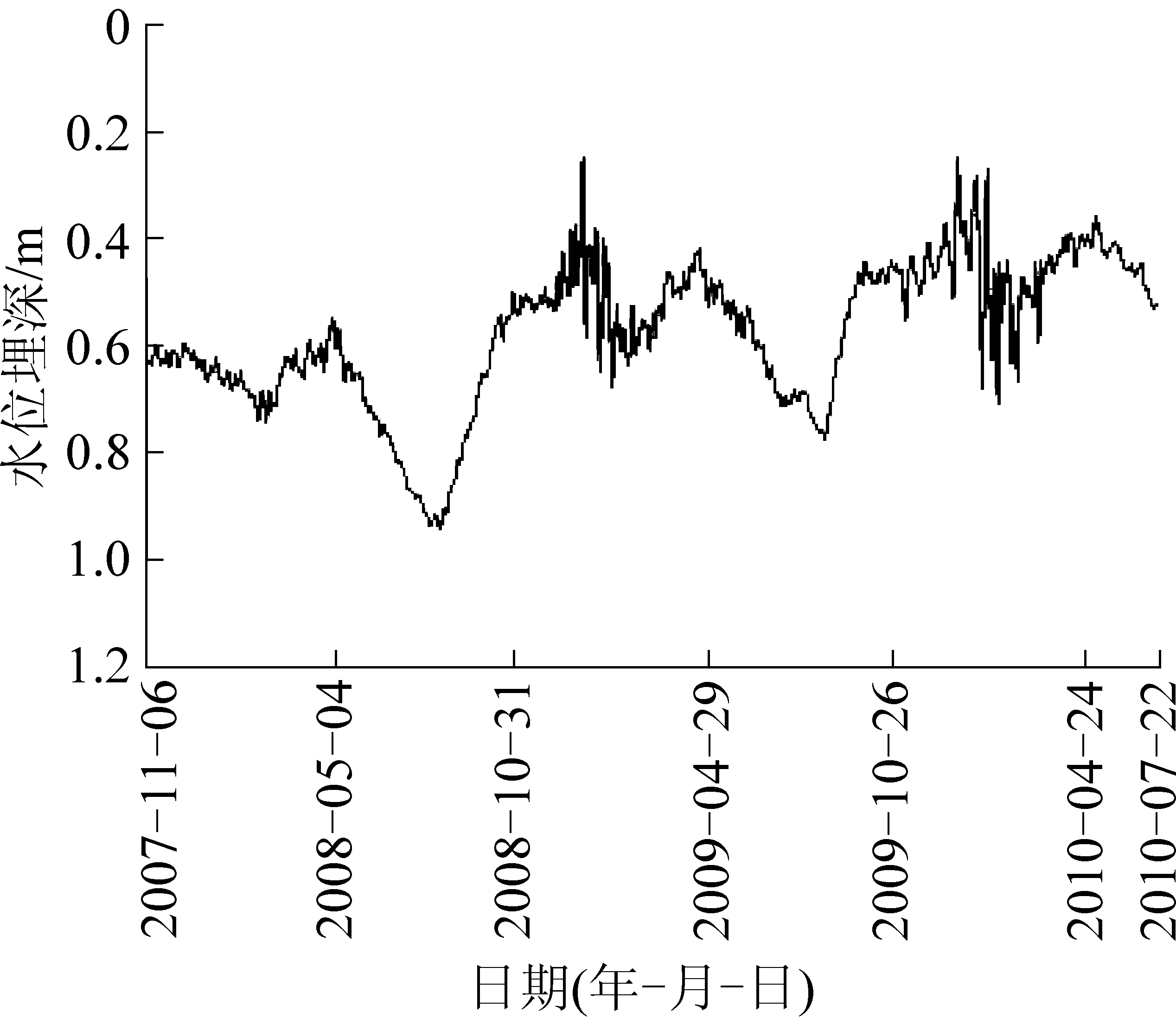

图1 典型萨拉乌苏组地下水位历时曲线

Fig.1 Hydrograph of groundwater level of Sarah usu group

从地下水动态监测成果来看(图1),萨拉乌苏组地下水动态单一,年内变化特征相似:一般每年7—8月是水位最低时期,9—11月水位逐渐回升,至12月达到最高值。12月以后开始下降,降至次年1月中下旬,降幅一般在10~30 cm不等。次年3月底前后达到较高或最高值,升幅一般在10~40 cm。之后水位再次下降,5月中旬前后达到最低,降幅一般在20 cm左右。之后在6月达到较高或最高值,升幅一般30~40 cm。接着高值水位开始下降,完成一个水文年的变化,这一过程中,水位变幅最大1.0 m。年际间萨拉乌苏组地下水水位变化规律虽有差异,但水位过程线趋势形态相似。

3 地下水与荒漠化数据来源

3.1 地下水位数据来源

榆神矿区大规模开发可以2000年榆神一期规划区获得国家发展计划委员会的批复作为标志。因此,煤矿采前的地下水水位统计以2000年作为初始时刻,资料来源为:该区地下水长期观测孔资料、地下水资源评价相关研究成果以及2000年前煤田地质勘查成果;以2016年作为末时刻,实测285个井水位作为煤炭资源开采后的地下水位,调查井均为潜水井,含水层包括萨拉乌苏组、冲洪积物层、黄土等。

3.2 荒漠化数据来源

以2000年和2016年ETM+(增强型专题绘图仪)遥感数据作为分析地表覆盖度变化的依据。2期遥感数据采集于8—9月份(无雪无云),数据质量良好。遥感数字图像处理均基于ENVI.4.7、PCI Geomatica等平台完成。通过计算机图像处理、地面调查和目视解译相结合的方法对土地荒漠化程度进行解译。

4 结果与分析

4.1 水位变化特征

将煤炭资源开采前(2000年)、开采后(2016年)的地下水位埋深数据采用克里金插值法进行处理,结合1∶50 000地形图编制煤炭开采前、开采后地下水水位埋深图,再利用ArcGIS空间分析功能,得出煤炭资源开采后地下水位变化空间分布,如图2所示。

由图2可知,矿区地下水水位变幅区间较广,其中水位变幅<1 m的区域面积约4 584 km2,占总面积的87.2%,集中分布于金鸡滩-大保当-锦界一线以西的广大风沙滩地区;潜水位变幅1~3 m区域面积228.8 km2,占矿区面积4.3%,分布于矿区东南部牛家梁-麻黄梁-大河塔-高家堡一带,呈片状分布。潜水位变幅3~5 m区域面积282 km2,占矿区面积5.4%,分布于矿区东南部高家堡-解家堡-西沟-麻家塔一带呈片状分布;潜水位变幅5~8 m区域面积99 km2,占矿区面积1.9%;潜水位变幅>8 m区域面积70 km2,占矿区面积1.3%,水位变幅较大的区域集中分布于麻黄梁镇。

本区绝大部分区域地下水位变化幅度<1 m。根据前述,天然条件下区内萨拉乌苏组地下水年内最大变幅为1 m,说明榆神矿区在2000—2016年的煤炭资源开发对风沙滩地区地下水动态的影响是有限的,这也印证了榆溪河流域和秃尾河流域矿井涌水对萨拉乌苏组地下水资源的影响分别为3.41%和3.02%这一结论。在研究区东南部地下水位变化(下降)幅度较大,5~8 m区域和>8 m区域集中分布在麻黄梁-牛家梁一线。该区位于黄土粱峁、梁岗区,地下水以黄土裂隙孔洞潜水为主,地下水赋存状态差,仅在有隔水层(如三趾马红土)存在时才构成连续分布的富水地带。该区煤层埋藏深度为80~180 m,覆盖层平均厚度为110 m,是榆阳区地方煤矿集中开采区域,由于缺乏统筹规划,早期井田开采均未采用保水采煤技术,造成该区域导水裂隙带破坏了隔水层和含水层结构,地下水位变化剧烈,且难以恢复。

图2 榆神矿区潜水水位变幅情况

Fig.2 Variation of phreatic water table in Yulin-Shenmu Mining Area

4.2 土地荒漠化变化特征

研究表明[19],植被指数(NDVI)和地表反照率(Albedo)具有很好的线性相关性。通过建立二元回归方程,可得到表征荒漠化程度的差值指数DDI为

(1)

DDI=k×NDVI-Albedo

(2)

式中:k和b为回归系数。

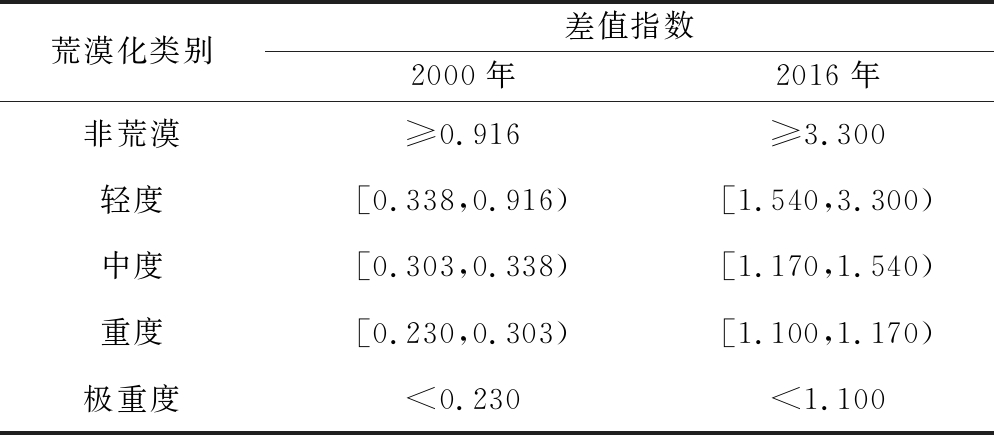

依据2000年和2016年榆神矿区TM遥感数据反演和分析处理,将本区土地荒漠化划分为5个级别,见表1。将2期遥感影像图上每个像元上的DDI值按表1的阈值区间进行分区,得到2000年和2016年榆神矿区土地荒漠化图,将二者在ArcGIS中进行叠加处理获得荒漠化内部动态变化图(图3)和各类荒漠化转移矩阵(表2)。

表 1 土地荒漠化程度分级

Tabel 1 Land desertification degree grading

荒漠化类别差值指数2000年2016年非荒漠≥0.916≥3.300轻度[0.338,0.916)[1.540,3.300)中度[0.303,0.338)[1.170,1.540)重度[0.230,0.303)[1.100,1.170)极重度<0.230<1.100

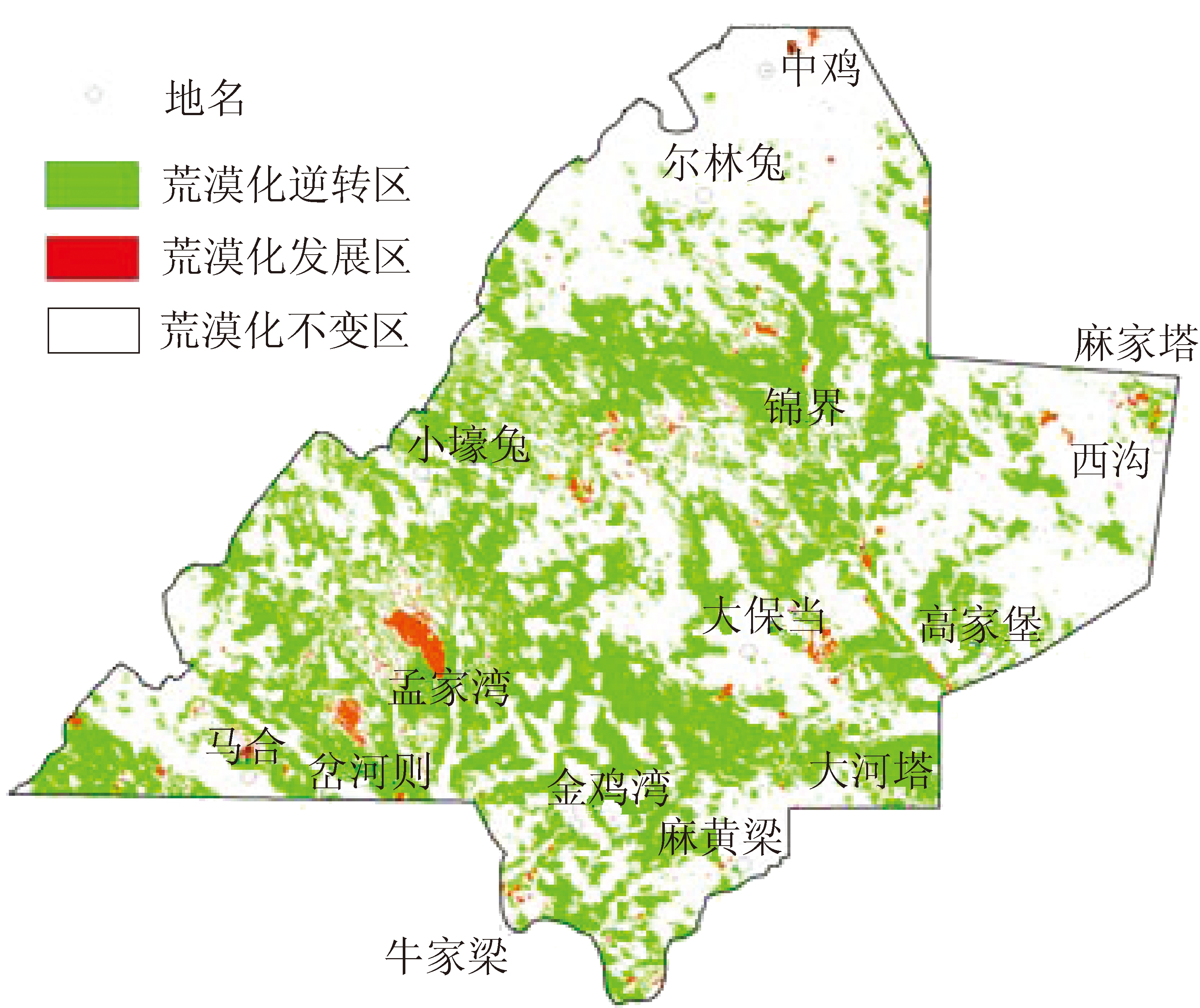

调查显示,马合镇和大保当等地区在2013年前后开展了土地开发整理项目,2016年遥感影像显示为裸地,造成该区域土地荒漠化加重(图4),但考虑到这些地区土地利用类型由草地变为耕地,提高了土地利用率,本次依据调查结果将其统计为荒漠化逆转区(表2)。

图3 植被盖度变化幅度(2000—2016年)

Fig.3 Change of vegetation coverage variation(2000—2016)

图4 土地开发利用对荒漠化的影响

Fig.4 Effect of land development and utilization on desertification

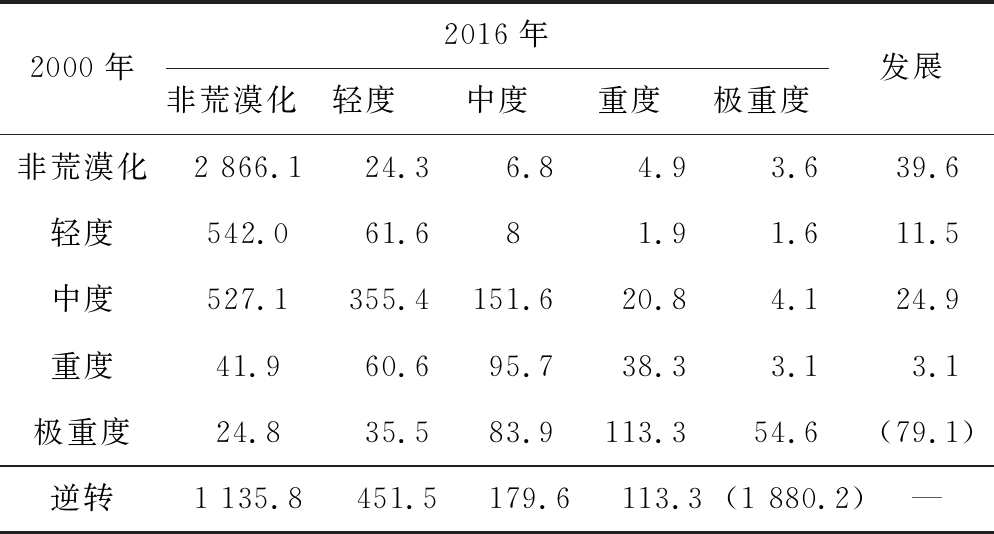

表2 土地荒漠化转移矩阵

Tabel 2 Land desertification transfer matrix km2

2000年2016年非荒漠化轻度中度重度极重度发展非荒漠化2866.124.36.84.93.639.6轻度542.061.681.91.611.5中度527.1355.4151.620.84.124.9重度41.960.695.738.33.13.1极重度24.835.583.9113.354.6(79.1)逆转1135.8451.5179.6113.3(1880.2)—

注:对角线数据2 866.1、61.6、151.6、38.3、54.6表示2000—2016年期间荒漠化程度保持不变的面积;对角线以上表示荒漠化程度发展的面积;对角线以下表示荒漠化程度逆转的面积;()内数据为逆转或发展区面积和。

由图3可知,在空间上,高家堡、大河塔、金鸡滩、尔林兔、大保当等地土地荒漠化逆转区与荒漠化不变区呈片状广泛分布。土地荒漠化发展区集中于麻黄梁、锦界、西沟、尔林兔等区域,以点状形式镶嵌在逆转区或维持不变区。值得注意的是,秃尾河锦界至高家堡河段荒漠化呈发展趋势,说明受上游地下水位下降引起入河流量减少,地表水体及湿地面积正在缩减。

由表2可知,2000—2016年间榆神矿区荒漠化整体上呈逆转趋势,即荒漠化土地面积逆转了1 880.2 km2,减少了49.3%,其中极重度、重度、中度及轻度荒漠化土地面积分别逆转了113.3、179.6、451.5、1 135.8 km2。局部地区土地荒漠化亦有恶化趋势,发展区面积为79.1 km2,其中重度、中度、轻度及非荒漠化土地面积分别增加了3.1、20.8、11.5、39.6 km2。

4.3 地下水位变化的环境效应

由上述分析知,榆神矿区地下水位整体上保持不变,水位下降幅度大于1 m的区域为968 km2,仅占矿区面积的18.9%。土地荒漠化整体上亦呈逆转趋势,发展区面积80.8 km2,占矿区面积的9.2%。由此可见,矿区地下水位下降范围小,从数量上与矿区土地荒漠化发展区面积小相对应。通过图1和图2叠加后获取不同地下水位变化区间内土地荒漠化变化信息,见表3。

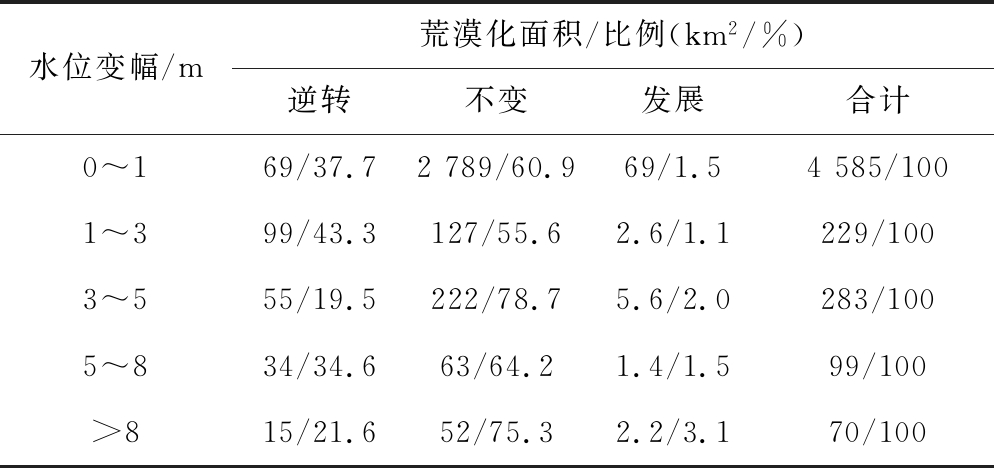

表3 不同水位变幅与荒漠化面积变化对照

Table 3 Comparison of variation of different water level and desertification area

水位变幅/m荒漠化面积/比例(km2/%)逆转不变发展合计0~169/37.72789/60.969/1.54585/1001~399/43.3127/55.62.6/1.1229/1003~555/19.5222/78.75.6/2.0283/1005~834/34.663/64.21.4/1.599/100>815/21.652/75.32.2/3.170/100

由表3可知:在地下水位变化的各个区间内,荒漠化逆转、稳定和发展并存,但以荒漠化保持不变为主,荒漠化逆转次之,荒漠化发展区面积比最大不超过3.1%。在水位降深0~1 m的风沙滩地内区,荒漠化内部转移变化较为频繁,以逆转和保持不变为主要特征。发展区面积69 km2,占榆神矿区土地荒漠化发展区面积79.1 km2的87%,集中在锦界、尔林兔等地。实地调查发现,该区域土地沙化仍然较为严重,榆神二期规划区矿井建设相继增加了工业场地、废渣场等压占草地和耕地,造成土地荒漠化加剧。

随着地下水位变化幅度的增加,荒漠化逆转区和荒漠化保持不变区面积呈现递减趋势,但荒漠化发展区土地面积未呈现出规律性变化,二者没有统计相关关系,说明到目前为止,尽管榆神矿区东南部地下水位变化剧烈且区域面积较大,但尚未引起地表生态环境发生灾变。

5 基于生态的矿区地下水位阈限

5.1 地下水与生态环境关系

范立民[2]指出在干旱半干旱地区煤矿开发建设中保护地下水资源,必须考虑2个因素,即保证与地下水关系密切的植被正常发育所需的水源供给,保证河流生态基流的需求(泉流量稳定)。风沙滩地区地势平坦,地表覆盖层、包气带土壤以细沙和粉沙为主,有利于大气降水入渗补给,降水入渗补给地下水后,以泉流形式溢出补给河流,河流两侧水位越高则补给量越大,基流量越大。杨泽元等[20]根据秃尾河流域多年径流、地下水动态资料,通过基流分割建立了水位-基流量统计关系:

ΔQ=1.046 4ΔH+0.259 5

其中:ΔQ为河流基流量的变化量,m3/s;ΔH为地下水位变化量均值,m。地下水位变幅与河流基流量的变幅成正比,水位下降越快,基流量衰减越大,对中生及湿生植被影响越大。由此可知,矿区开发建设过程中必须重视地下水位阈限的研究。

榆神矿区整体上属于干旱荒漠区,地带性植被为荒漠植被,但在地下水浅埋区常分布非地带性中生及旱生植被,对地下水依赖性较高。袁生禄[21]提出生态水位的概念,即满足非地带性植被生长所需水位埋深。杨泽元等[20]通过调查毛乌素沙漠区4种典型植被与地下水水位埋深的关系,指出陕北风沙滩地最佳生态水位埋深为1.5~5.0 m。马雄德等[15]将该水位埋深作为保水采煤的水位约束条件,以沙柳为例,通过原位试验,监测成年沙柳在天然状态下蒸散发吸收利用地下水的特征,建立水分运移模型,再利用数值模拟方法分析不同地下水位埋深条件下沙柳蒸散发利用地下水量的变化情况后发现,随着地下水位埋深增加,地下水对沙柳蒸散发的贡献量递减,在地下水埋深2.15 m以后,地下水不再为沙柳蒸散发提供水源,说明与地下水关系密切的植被对煤层开采后地下水位变幅存在一定的约束,即水位埋深下限,当矿区地下水超过这个阈值后,地下水不能被吸收利用,植被的生长状态将发生明显变化。

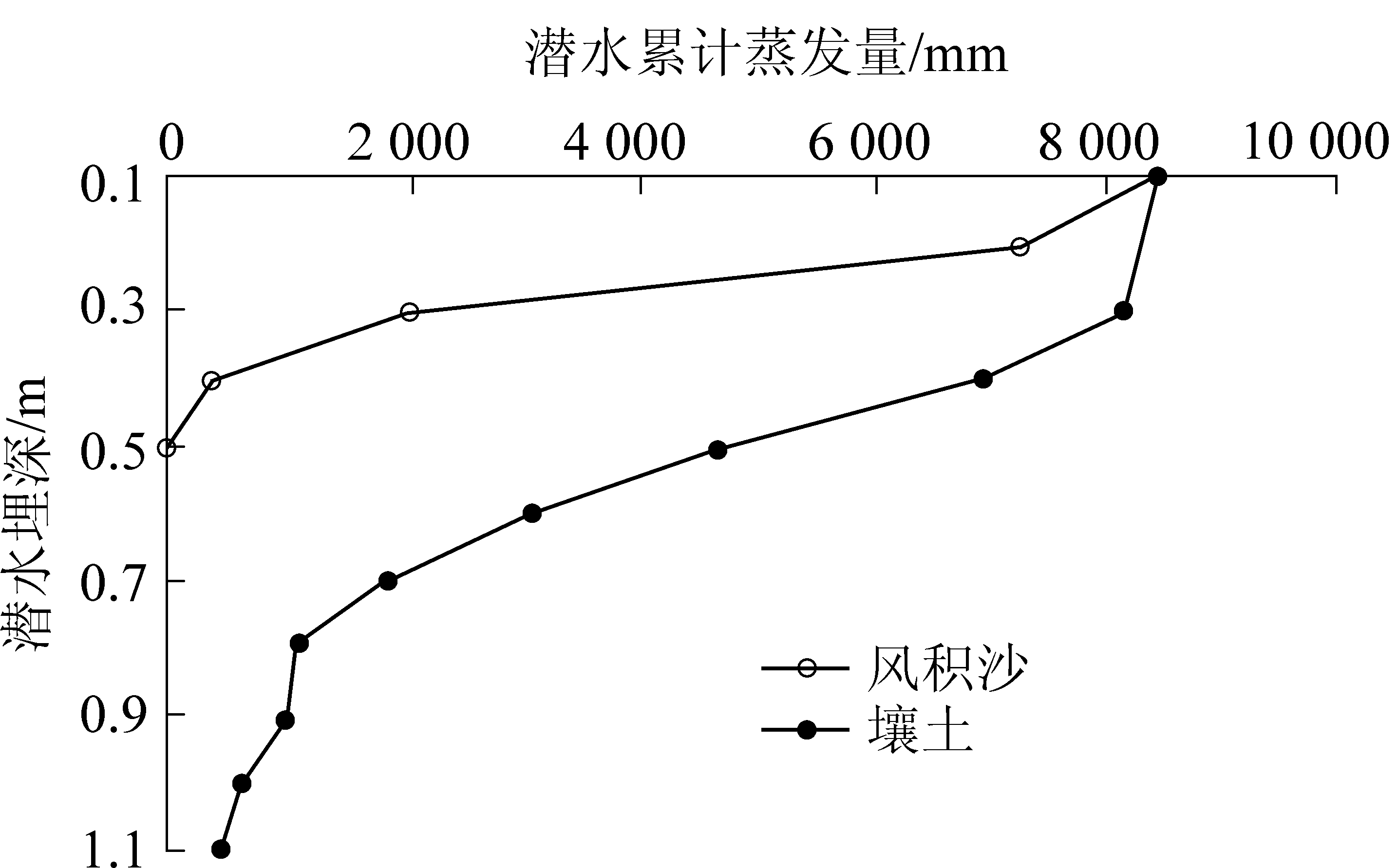

另一方面,地下水位也不宜过浅。风沙滩地地下水循环主要以垂向交换为主,潜水蒸发是地下水排泄的主要途径,而包气带岩性和地下水埋深是影响潜水蒸发的主要因素。如果考虑包气带为同一岩性,则潜水埋深是控制潜水蒸发的关键因素。图5为包气带为风积沙和壤土时潜水埋深和蒸发量关系,可以看出包气带为风积沙时潜水在埋深0.5 m时开始蒸发。

图5 不同土壤的潜水蒸发深度

Fig.5 Phreatic evaporation depth of different soils

在榆神三期、四期规划区,煤层埋藏较深,煤层开采后导水裂隙带不会波及到第四系萨拉乌苏组潜水含水层,因而潜水位变化有限,但开采引起的地表不稳定沉降幅度远大于水位变化幅度,从而会导致潜水埋深相对变浅。由图5可知,包气带岩性为风积沙时,潜水面在埋深0.5 m时开始参与蒸发,如果矿区煤层开采造成的地下水位埋深减少到0.5 m以内时,将增加无效蒸发量,这不利于干旱半干旱地区水资源可持续开发利用。

5.2 地下水位下降对植被的影响

地下水对植被生态的影响强弱,涉及包气带结构、水位埋深与水质等水文地质因素,同时也与植物本身的属性特征有关。研究表明,地下水对局域分布的低湿地植被影响是非常明显的。马雄德等[15]通过遥感反演的植被盖度与地下水位埋深建立统计关系后发现,地下水位埋深4 m是地下水与植被盖度关系的分界点,水位越浅意味着植被盖度对地下水依赖性高,潜水位埋深超过4 m以后,地下水与植被的相关性变差。

榆神矿区地下水位变化较大的区域位于矿区东南部,为毛乌素沙漠与黄土高原接壤区,含水层也由第四系风积沙、冲积沙、冲洪积沙孔隙含水层过渡到离石黄土孔隙含水层,地下水水位埋深由西向东逐渐增加,至麻黄梁、牛家梁一带地下水位普遍大于10 m。黄土区旱生植被分布广泛,植被盖度与地下水埋深关系不明显,间接说明了旱生植被生长不依赖地下水,因此,尽管该地区地下水位变化幅度较大,但并未引起土地荒漠化加剧恶化。随着榆神三期、四期向风沙滩地推进,地下水位变化必定会引起地表植被的剧烈响应,但目前对于这种变化仍然未知。

5.3 矿区地下水位阈限

榆神矿区属于干旱半干旱地区,降水量稀少,地表水资源匮乏,生态环境脆弱,因而地下水在很大程度上制约着煤炭资源开采的规模和方式。由于榆神矿区大气降水-地下水-河水“三水”转换呈单向性,即大气降水入渗补给地下水,地下水溢出后补给河流,因此地下水对煤炭资源开采的制约集中体现在地下水水位上。即只有将地下水位埋深维持在一定范围内,才能够保证最小生态需水量和河流基流量,并减少地下水无效蒸发量,最大可能地保护生态脆弱矿区的地下水资源。因此,煤层开采必须满足一定的地下水位阈限,水位上限以减少地下水无效蒸发为目标来确定,水位下限以保证依赖地下水植被根系与地下水或毛细上升区保持接触为依据来确定。

研究表明,土面蒸发过程一般可分为2个阶段[22],即快速蒸发阶段和缓慢蒸发阶段。为了更好地理解这一过程,HELLWIG[23]开展室内试验研究地下水位位置与蒸发速率之间的关系发现,当地下水位埋深降低到0.6 m时,表土蒸发量仅为潜在蒸发量的10%,说明地下水位埋深越大,蒸发量越小。杨泽元等[20]通过试验发现,毛乌素风积沙蒸发速率在地下水位埋深达到0.5 cm时变得十分缓慢,同时地表形成了干层,因而可以将0.5 m作为毛乌素风积沙蒸发过程发生变化的临界水位埋深,这与本文的研究一致。试验中所测定毛乌素风积沙的毛细上升高度为0.5 m,这说明只要地下水位埋深小于最大毛细上升高度,地下水始终与地表保持水力联系[24], 地下水蒸发速率就会保持在较高水平。因此,可将榆神矿区地表覆盖毛乌素风积沙区域的地下水位埋深上限确定为0.5 m。其他矿区地下水位上限可依据最大毛细上升高度来确定。

榆神矿区植被类型大多属于荒漠植被,植被生长与地下水没有依存关系。而在风沙滩地或河流一级阶地范围内,地下水埋深较浅,植被根系能够到达地下水面或地下水毛细上升区,常分布湿生或中生植被,地下水是其主要水源。地下水位下限与最大毛细上升高度和植被根系有关,不同的植被有不同的根系长度,因而矿区地下水位下限并不是一个确切的值。由于所有物种95%以上的根系都集中在2.0 m以浅的土壤中[25],马雄德等[26]通过颗粒级配曲线计算了毛乌素风积沙的理论最大毛细上升高度,并确定榆神矿区地下水位控制下限为4.0 m,这与杨泽元等[20]和程艳等[27]通过调查分析确定的生态安全水位一致。

6 结论

1)榆神矿区萨拉乌苏组孔隙含水层年内、年际地下水变幅小于1 m,目前煤层开采造成萨拉乌苏组地下水资源量减少3.2%左右。

2)2000—2016年榆神矿区地下水位总体平稳,但局部地区地下水位变化较为剧烈,有981 km2地区地下潜水位下降幅度超过1 m,占矿区面积的12.8%。地下水位变化幅度较大的区域集中在麻黄梁镇。

3)2000—2016年榆神矿区荒漠化呈逆转趋势,植被盖度总体好转。荒漠化土地面积逆转了1 880.2 km2,减少了49.3%。局部存在荒漠化发展,但面积较小。

4)地下水位变化幅度较大的区域,土地荒漠化并未发展,二者没有相关性,说明截至目前煤层开采尚未引起生态环境退化灾变。

5)榆神矿区地下水位阈限研究表明,水位上限为0.5 m,水位下限为4.0 m。

[1] 范立民.神木矿区的主要环境地质问题[J].水文地质工程地质, 1992,19(6):37-40.

FAN Limin.Environmental geology in Shenmu Mining Area[J].Hydro-Geology & Engineering Geology,1992,19(6):37-40

[2] 范立民. 论保水采煤问题[J]. 煤田地质与勘探,2005,33(5):50-53.

FAN Limin.Discussing on coal mining under water-containing condition[J].Coal Geology & Exploration,2005,33(5):50-53.

[3] 鞠金峰, 许家林, 李全生,等. 我国水体下保水采煤技术研究进展[J]. 煤炭科学技术, 2018, 46(1):12-19.

JU Jinfeng,XU Jialin,LI Quansheng, et al. Progress of water-preserved coal mining under water in China[J]. Coal Science and Technology, 2018, 46(1):12-19.

[4] 钱鸣高.煤炭的科学开采[J].煤炭学报,2010,35(4):529-534.

QIAN Minggao.On sustainable coal mining in China[J].Journal of China Coal Society,2010,35(4):529-534.

[5] 彭苏萍,张 博,王 佟,等.煤炭资源与水资源[M]. 北京:科学出版社,2014.

[6] 谢克昌.能源“金三角”发展战略研究[M]. 北京:化学工业出版社,2016.

[7] 钱鸣高,缪协兴,许家林,等.岩层控制的关键层理论[M]. 徐州:中国矿业大学出版社,2003.

[8] 缪协兴,浦 海,白海波. 隔水关键层原理及其在保水采煤中的应用研究[J]. 中国矿业大学学报,2008,37(1):1-4.

MIAO Xiexing,PU Hai,BAI Haibo. Principle of water-resisting key strata and its application in water-preserved mining[J]. Journal of China University of Mining & Technology,2008,37(1):1-4.

[9] 范立民,马雄德,冀瑞君. 西部生态脆弱矿区保水采煤研究与实践进展[J]. 煤炭学报,2015,40(8):1711-1717.

FAN Limin,MA Xiongde,JI Ruijun.The progress of research and engineering practice of water-preserved coal mining in western eco-environment frangible area[J].Journal of China Coal Society,2015,40(8):1711-1717.

[10] FAN Limin,MA Xiongde. A review on investigation of water-preserved coal mining in western China[J]. International Journal of Coal Science & Technology,2018,5(4):411-416.

[11] 范立民.保水采煤的科学内涵[J].煤炭学报,2017,42(1):27-35.

FAN Limin.On the water-preserved mining[J]. Journal of China Coal Society,2017,42(1):27-35.

[12] 范立民,向茂西,彭 捷,等. 西部生态脆弱矿区地下水对高强度采煤的响应[J].煤炭学报,2016,41(11): 2672-2678.

FAN Limin,XIANG Maoxi,PENG Jie,et al. Groundwater response to intensive mining in ecologically fragile area[J].Journal of China Coal Society,2016,41(11):2672-2678.

[13] 马雄德,范立民,张晓团,等. 榆神府矿区水体湿地演化驱动力分析[J]. 煤炭学报,2015,40(5):1126-1133.

MA Xiongde,FAN Limin,ZHANG Xiaotuan,et al.Driving force analysis for water and wetlands evolution at Yushenfu Mining Area[J].Journal of China Coal Society,2015,40(5):1126-1133.

[14] 马雄德,范立民,张晓团,等. 基于遥感的矿区土地荒漠化动态及驱动机制[J]. 煤炭学报,2016,41(8):2063-2070.

MA Xiongde,FAN Limin,ZHANG Xiaotuan,et al. Dynamic change of land desertification and its driving mechanism in Yushenfu Mining Area based on remote sensing[J]. Journal of China Coal Society,2016,41(8):2063-2070.

[15] 马雄德,范立民,严 戈,等. 植被对矿区地下水位变化响应研究[J]. 煤炭学报,2017,42(1):44-49.

MA Xiongde,FAN Limin,YAN Ge,et al. Numerical simulation of vegetation response to groundwater level change in mining area[J]. Journal of China Coal Society,2017,42(1):44-49.

[16] 夏玉成,代革联. 生态潜水流畅的采煤扰动与优化调控[M].北京:科学出版社,2015.

[17] 冀瑞君,彭苏萍,范立民,等. 神府矿区采煤对地下水循环的影响[J]. 煤炭学报,2015,40(4):938-943.

JI Ruijun,PENG Suping,FAN Limin,et al.Effect of coal exploitation on groundwater circulation in the Shenfu mine area: an example from middle and lower reaches of the Kuye River basin[J].Journal of China Coal Society,2015,40(4):938-943.

[18] 孙学阳, 梁倩文, 苗霖田. 保水采煤技术研究现状及发展趋势[J]. 煤炭科学技术, 2017,45(1): 54-59.

SUN Xueyang,LIANG Qianwen,MIAO Lintian. Research status and development trend of coal mining under water-preserving[J]. Coal Science and Technology, 2017,45(1):54-59.

[19] 曾永年,向南平,冯兆东,等.Albedo-NDVI特征空间及沙漠化遥感监测指数研究[J].地理科学,2006,26(1):75-81.

ZENG YongNian, XIANG Nanping, FENG Zhaodong.Albedo-NDVI space and remote sensing synthesis index models for desertification monitoring[J]. Scientia Geographica Sinica,2006,26(1):75-81.

[20] 杨泽元, 王文科, 黄金廷, 等. 陕北风沙滩地区生态安全地下水位埋深研究[J]. 西北农林科技大学学报:自然科学版, 2006, 34(8):67-74.

YANG Zeyuan,WANG Wenke,HUANG Jinting,et al.Research on buried depth of eco-safety about groundwater table in the blown-sand region of the Northern Shaanxi Province[J]. Journal of Northwest A & F University:Natural Science Edition,2006,34(8):67-74.

[21] 袁生禄.民勤沙漠绿洲地下水生态开采量的初步研究[J]. 水土保持学报,1987,1(2):70-84.

YUAN Shenglu. A preliminary study on the amount of the ecological exploiration of the groundwater in Minqin Oasis[J]. Journal of Soil and Water Conservation,1987,1(2):70-84.

[22] 雷志栋.土壤水动力学[M]. 北京:清华大学出版社,1988.

[23] HELLWIG D H R. Evaporati on of water from sand:4.The influence of the depth of the water-table and the particlesize distribution of the sand[J]. Journal of Hydrology,1973,18:317-327.

[24] SHOKRI N,SALVUCCI G D.Evaporation from porous media in the presence of a water table[J]. Vadose Zone Journal, 2011, 10(4):1309-1318.

[25] SCHENK H J, JACKSON R B. The global biogeography of roots[J]. Ecological Monographs, 2002, 72(3):311-328.

[26] 马雄德,黄金廷,李吉祥,等.面向生态的矿区地下水位阈限研究[J].煤炭学报,2019,44(3):675-680.

MA Xiongde,HUANG Jinting,LI Jixiang,et al.Groundwater level threshold under the constrain of ecology security in mining area[J].Journal of China Coal Society,2019,44(3):675-680.

[27] 程 艳, 陈 丽, 阴俊齐, 等. 玛纳斯河谷水源地植被生态水位区间研究[J]. 环境科学与技术, 2018,41(2):26-33.

CHENG Yan,CHEN Li,YIN Junqi, et al. Depth interval study of vegetation ecological groundwater in the water source area at Manaz River valley[J].Environmental Science & Technology, 2018,41(2):26-33.