0 引言

露天矿工程是在有限地质信息的基础上规划开采矿产资源的载体,其服务年限短则几十年,长则百年之久,在其全生命周期内始终伴随着各类施工活动,工程面貌是动态变化的,这也是与其他建设工程项目的重要区别之一。此外,露天矿工程更关注复杂的地质环境和外部作业环境,生产环节多,工程动态发展,信息多源分布,其全生命周期管理具有业务复杂程度高、用户角色和数量多、数据体量庞大、工作界面繁多、信息系统参建方多等特点[1-2],因此研究基于BIM技术的适用于露天矿工程全生命周期、全工程领域、全参与方协同工作的三维信息化综合管控平台,是实现露天矿安全高效生产及建设三维透明矿山的全新技术手段,是实现科学采矿和精准开采的重要基础,对智慧矿山建设具有重要的理论和现实意义。

对露天矿工程实现三维信息化综合管控的关键是建立包括工程全要素属性的信息模型并在工程全生命周期内有效继承和传递。国内外露天开采方面的三维矿床地质建模和三维辅助设计技术经历了近50年的发展,已经十分成熟,研究成果颇多,主要包括矿床模型构建、三维动态表达和软件应用技术等方面。文献[3-4]提出了一种快速构建露天矿三维地质实体模型的方法—包络面构模法,通过建立多层DEM表面模型和侧面DEM模型,利用固化成体技术生成三维地层实体模型;吴志春等[5-6]提出了基于地质剖面构建三维地质模型的方法,按模型边界面(模型的底界面和四周边界面)、DEM面、断层面、其他地质界面的顺序依次构建地质界面,主要适用于倾斜及急倾斜赋存的矿床;侯晓琳[7]采用露头、钻孔以及地震等数据,建立地质界面三角网格模型,处理地质界面之间复杂位置关系,为三维地质体建模提供约束面;文献[8-9]提出了基于线框模型的复杂矿区三维地质可视化及数值模型构建技术;文献[10]提出了带约束的Delaunay三角网法,提高地质界面建模精度。宋伟东等[11]提出了采用基于基态修正和时间快照模型构建露天矿采场时空数据库,实现开采过程的回放和生产计划的超前演示。刘光伟[12]提出基于开采模板的虚拟开采技术,利用层间组合和定位显示技术驱动开采模板、动态切割实体模型的方法,实现露天矿的虚拟开采。但露天采矿专业软件数字化能力较弱,其独立应用无法满足综合管控的需求。

2002年,Autodesk公司提出的BIM(Building Information Modeling)技术,以其可视化、参数化、信息化、虚拟化、集成化的特点,在现代工程建设领域得到了广泛应用,国内外学者在信息模型分类和编码技术[13]、模型数据库构建[14]、软件接口技术[15]和数字化交付等方面取得了大量研究成果。英国索尔福德大学(Salford University)的Faraj等开发完成了基于BIM技术的WISPER(Web-based IFC Share Project Environment)协同软件平台[16],加拿大基础设施研究中心(Centre for Sustainable Infrastructure Research)Halfawy,MahmoudM.R.等开发完成了基于BIM技术的建筑集成平台,这些协同平台可以通过BIM技术,对建筑信息模型进行转换与共享,从而将建筑设计、结构设计、工程概预算等工作集合在一起,实现建筑领域中的协同工作。但目前BIM软件无法建立露天矿的真三维矿床地质模型,也不具备三维开采设计的能力,其独立应用亦无法满足综合管控的需求。

综上所述,BIM技术在露天矿工程领域的应用还不成熟。因此,笔者将根据露天矿工程不同阶段的各方需求,厘清信息模型的维度,建立服务于露天矿工程全生命周期的三维协同工作平台的功能架构,提出平台研发的总体思路和需要解决的系列关键技术,为BIM协同工作平台开发奠定理论基础。此外,将BIM技术同露天矿采-运-排-复过程结合,为矿山的生产管理、安全生产、技术改造及运行维护提供基本信息基础和平台支撑,具有工程应用价值。

1 平台架构设计

1.1 总体思路

露天矿工程BIM协同工作平台是保证露天矿三维设计软件与BIM软件间信息的无损传递、实现露天矿采场内、外动态数据存储和管理的载体,是实现露天矿信息数字化交付的技术手段。平台的基本理念是将露天采矿专业软件与BIM通用软件相结合,发挥两者优势,建立BIM协同工作平台。

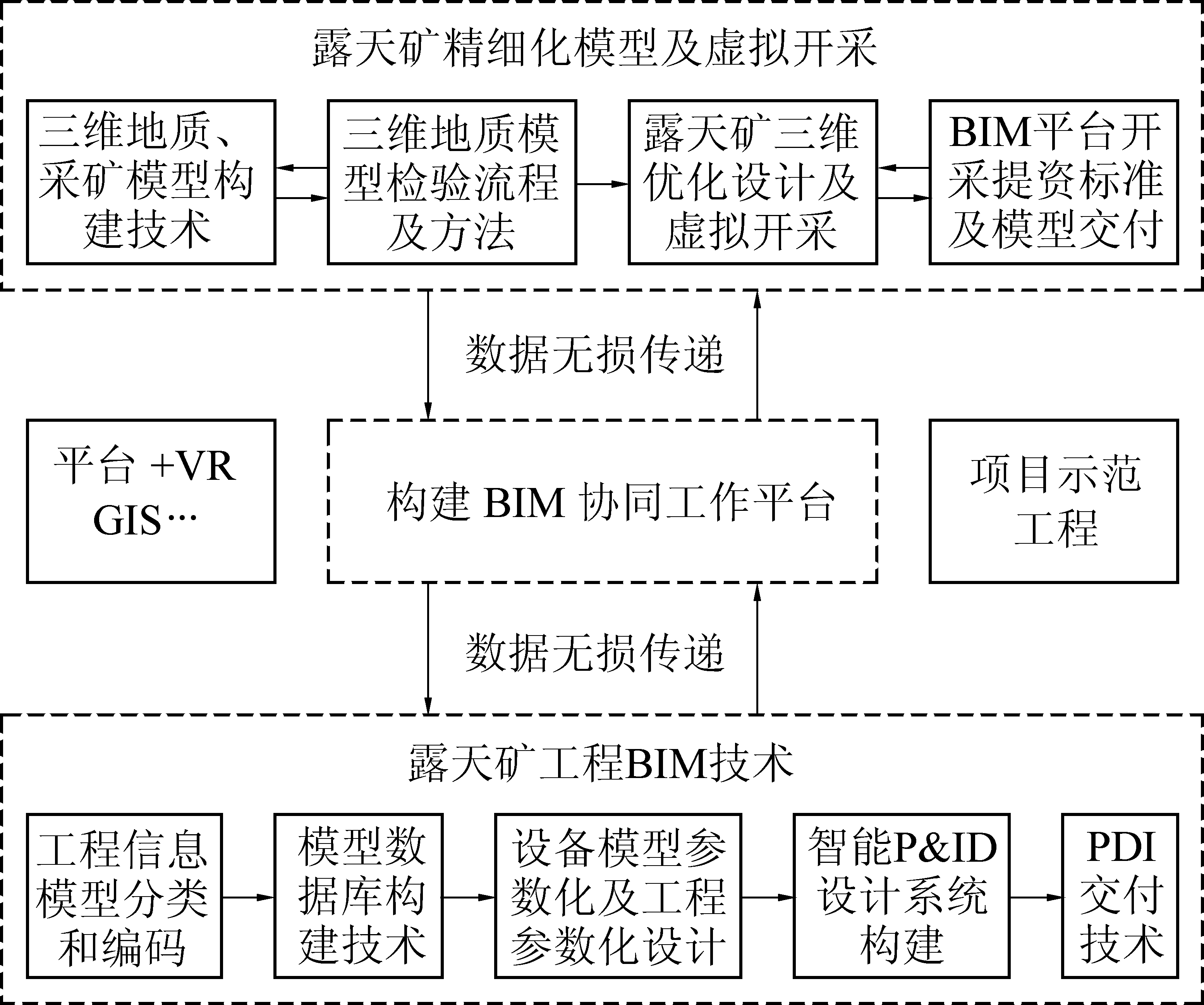

露天矿三维设计软件中地质和采矿模型数据格式相对独立且属性多。深度解析露天开采专业软件输出的三维信息模型数据结构,开发数据转换接口,提取模型对象的物理特征和功能特性信息,提取三维块体模型的分割骨架和内生联系。考虑BIM平台数据组织存储形式,重构模型的建模坐标、精细度和信息粒度,使露天矿三维设计软件与BIM软件之间进行数据无损传递,建立集矿山三维地质、采矿、地面生产系统、工业场地等工程全要素精细化信息模型于一体的协同工作平台。该平台是适用于露天矿工程全生命周期、全工程领域、全参与方协同工作的三维化信息化综合管控平台,并形成露天矿工程统一的BIM模型数字化交付标准。露天矿工程BIM协同工作平台总体架构如图1所示。

图1 露天矿工程BIM协同工作平台总体架构

Fig.1 BIM collaborative work platform overall architecture of open pit mine project

1.2 技术手段

基于露天矿三维设计专业软件,建立露天矿不同赋存条件下三维地质、采矿实体模型,解析境界优化参数间的相互作用关系,确定合理的露天矿开采境界,建立实体模型,将采掘场和排土场划分为若干采矿单元,使采运排设备作业日历与采剥工程数据的信息同步,实现露天矿三维优化设计及虚拟开采,筛选出进入BIM平台的三维模型的属性、开采设计文件及数据,并对其进行规范化创建。基于Bentley系列三维设计软件,确定适合露天矿工程的合理的编码结构、编码规则、编码形式、编码设计、赋值算法等,建立适用于中国露天矿工程设计需求的模型数据库和模型数据等级库,以二次开发为手段,建立标准元件库。

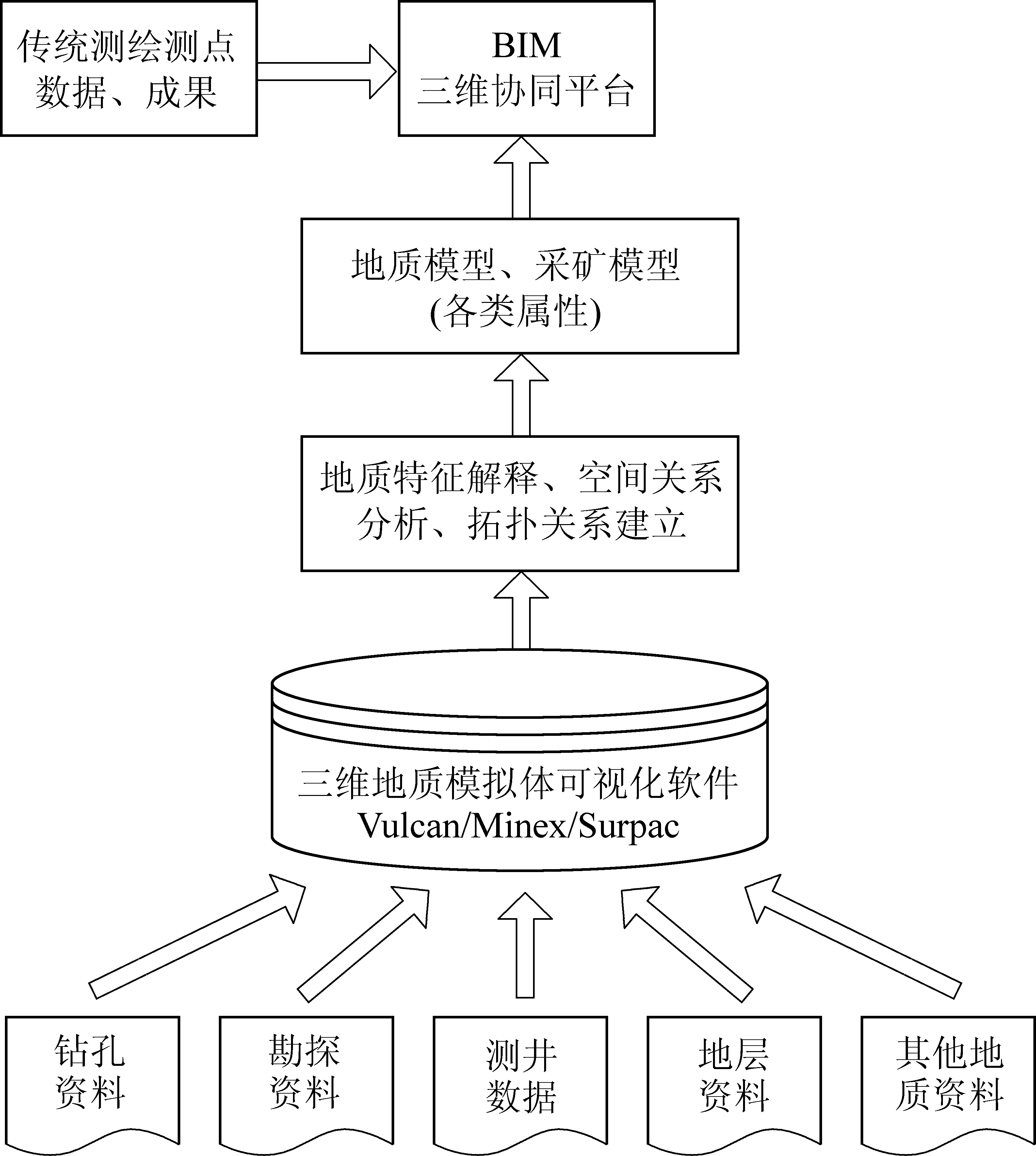

深度解析三维采矿软件输出的三维信息模型数据结构,开发MDL数据转换接口提取模型对象的物理特征和功能特性信息,利用BIM软件中三维引擎提供的Mesh接口进行每个块体上下层面的绘制,然后通过提取上下相邻层面的边界轮廓进行上下层面缝合,最后通过渲染得到三维实体模型,从而实现实体模型重构,使地质、采矿模型达到BIM软件数字化交付的标准。数据转换技术路线如图2所示。

图2 数据转换技术路线

Fig.2 Technical route of data conversion

露天矿BIM工程交付时具有大量表单、资料及模型,制定不同参与方、不同项目阶段、不同用户需求下露天矿工程信息模型交付内容、交付标准、交付范围和交付安全标准框架,研究全专业多模型集成浏览、协同校验及轻量化交付的实现方法和技术途径,实现信息模型在手机APP、PDA终端和PC端的按权限高效显示、精准查询、信息创建和数据同步,满足模型信息向建设施工及运营维护阶段传递和继承的要求。

2 功能架构

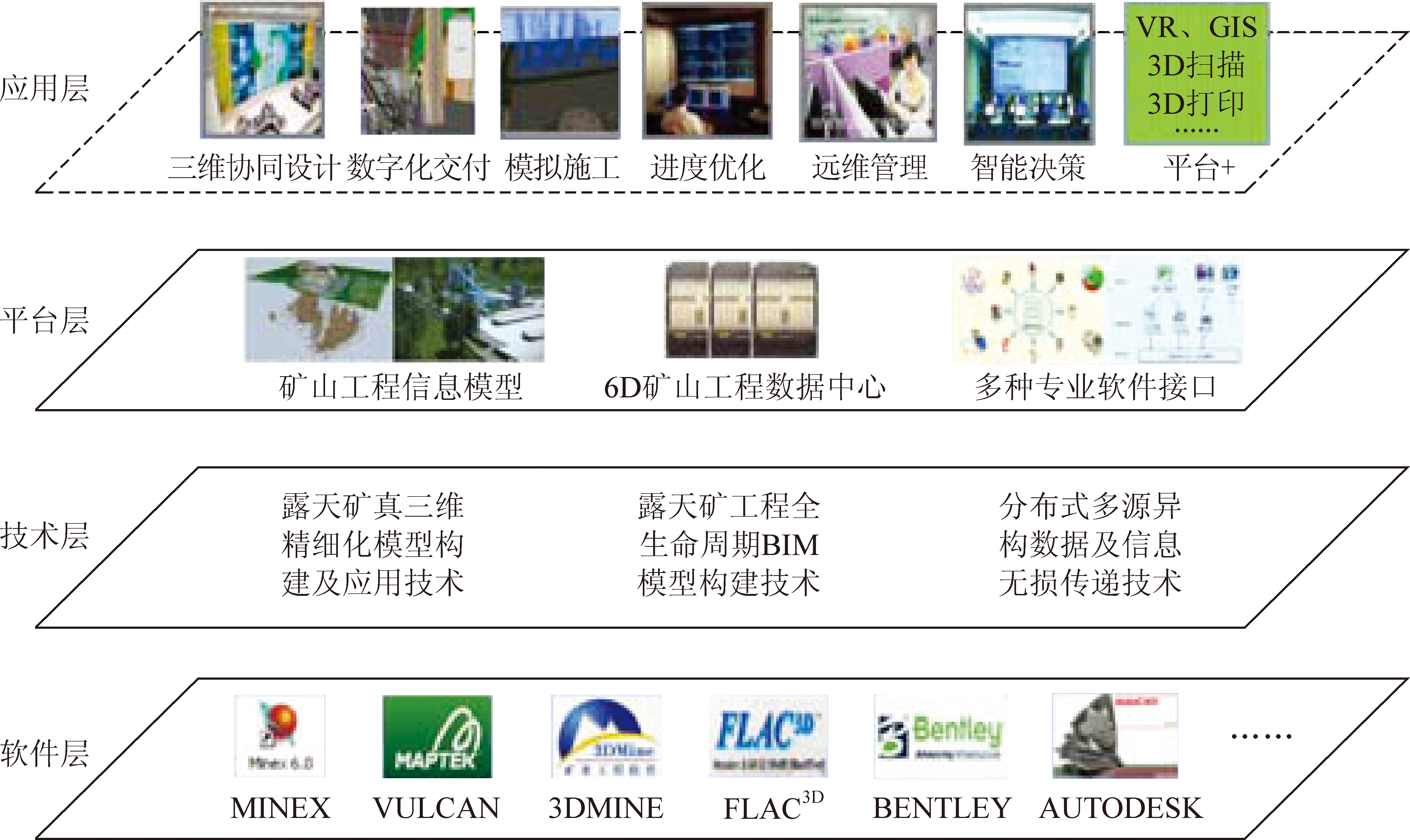

结合我国露天煤矿设计标准和建设施工需求,提出了露天矿工程BIM协同工作平台的四层功能架构体系,包括应用层、平台层、技术层和软件层,整体遵循自上而下逐级规划,自下而上分布实现的设计原则。利用露天采矿专业软件与BIM通用软件,研究露天矿真三维精细化模型构建及应用技术,露天矿工程全生命周期BIM模型构建技术、分布式多源异构数据及信息无损传递技术。创建矿山工程信息模型、6D矿山工程数据中心和多种专业软件接口的BIM协同工作平台,实现露天矿工程全生命周期的三维协同设计和露天矿信息模型数字化交付,满足模型信息向建设施工及运营维护阶段传递和继承的要求。露天矿工程BIM协同工作平台功能架构如图3所示。图3中,技术层是实现BIM协同设计平台的关键所在。露天矿真三维精细化模型构建及应用技术,即整合露天矿各类地质数据资源,厘清信息模型的维度,实现各类赋存条件下矿床地质模型的标准化创建和检验。研究露天矿全生命周期采-运-排-复工程的精细时空演化过程及剥-采-排计划的动态管理,实现虚拟开采。研究露天矿工程全生命周期BIM模型构建技术,即建立复杂工程信息的综合分类框架和编码机制,基于Bentley软件建立模型数据库,对具有相似几何特征的露天矿设备模型及工程进行参数化设计,构建露天矿智能P&ID设计系统,达到批量输入、输出、编辑各类报表的目的。建立完整的露天矿工程BIM协同设计流程和标准体系,实现露天矿工程BIM模型的数字化交付。

图3 露天矿工程BIM协同工作平台功能架构

Fig.3 BIM collaborative work platform functional architecture of open pit mine project

3 露天矿协同工作架构关键技术

3.1 真三维精细化信息模型构建及应用技术

1)海量地质数据优化管理及增值利用技术。建立露天矿地质数据统一管理平台,厘清数据模型的维度,整合从勘探阶段到生产阶段各类地质数据资源形成空间数据仓库。研究在统一三维空间框架下地质数据的具象表达方法,将所有地质数据按照空间三维坐标矢量化、规范化处理,将各层次的空间坐标体系通过坐标转换转化成统一体系,实现地质数据的统一存储、深度挖掘和增值利用。

2)露天矿真三维精细化信息模型构建技术。基于规则格网建模法或三角网建模法构建煤层属性界面模型,模拟3D空间矿体结构及属性的表面,解决复杂赋存条件下(如多煤层、薄煤层)矿体边界无法精确模拟、模型运算效率低等问题。将建立模型的整个空间分割成规则的三维网格创建块体模型,研究煤层的赋存特征、空间分布规律、开采方法、勘探线网度等指标对块体尺寸及模型精度的影响规律及主控参数,建立合理的块体尺寸取值方法,采用隐含定位技术节省存储空间和运算时间。研究不同赋存条件下空间样本点数据(包括煤层结构、损失贫化率、煤质信息等)与估值算法的拟合关系,基于距离幂次反比法和克里格估值算法的基本原理,研究地质统计分析后的搜索椭球体变异函数设定值的优化方法,提高煤层模型和采矿模型的准确度,形成露天矿不同赋存条件下三维模型精细化构建方法。露天矿真三维精细化信息模型构建技术研究路径如图4所示。

图4 露天矿真三维精细化信息模型构建技术研究路径

Fig.4 Research approach of fine information model

3)全方位多约束下露天矿地质模型检验方法。除了通过对建模过程中建模方法进行优选和估值参数进行优化以提高三维模型精度外,模型建立后对其可靠性的验证是完成精细化建模的关键环节之一。可采用的检验方法如下:①采用数据筛查方法,检查钻孔高程异常点及地层数据自身逻辑关系等,确保建模原始数据质量得到有效控制;②采用概念模型检验方法,检验构造模型反映的区域构造形态是否符合真实的地层叠置关系、网格之间是否交叉,创建构造模型的多维度多层次任意方向剖切面,验证构造模型的空间位置关系和拟合程度,采用添加“硬数据”(如虚拟钻孔或地质图件)约束建模技术优化构造模型;③采用样本数据统计分析方法,检验地质模型的属性信息是否符合空间统计变化规律,通过对属性模型变量期望的估计,得到其相应的条件概率分布图,与地质数据信息进行匹配研究,通过模型属性值分布图寻找变异参数值较大的区域,对属性模型进行局部调整,最终达到模型属性值与地质数据信息匹配的参数要求;④进行模型地质储量估算,并与《储量核实报告》中的分煤层地质资源量进行误差比对,根据比对偏差对模型进行检验和调整,直至达到预期目标。

4)露天矿三维优化设计及虚拟开采技术。基于三维地质模型,研究露天矿剥-采-排计划动态管理的方法,研究将采掘场、排土场根据开采参数划分为若干采矿单元的处理技术。将采掘场按一定的开采参数划分为开采水平(Bench)、采掘带(Strip)和区块(Block)等若干采矿单元形成算量单位,每一区块包含诸多采矿信息,如煤层编号、煤量、岩量、含矸率、煤质、经济价值信息等,服务于矿山全生命周期。采用对各采矿单元进行编号的机制,实现对采掘场全生命周期开采位置和开采顺序的科学控制。基于精细化模型,研究采-运-排-复工程的精细时空演化过程、时间标定及信息同步自动创建的实现途径,实现虚拟开采[17-18]。

5)模型地学信息、工程属性传递共享技术。基于已建立的高精度三维地质模型,根据三维协同设计下游专业对提资数据的要求,对地质模型的属性(如地层信息、岩性信息、煤质信息、台阶高度、台阶坡面角、平盘宽度、道路宽度等)、开采设计文件及数据(如工程位置图、运输通道设置、设备型号及数量、定员数量、占地面积等)等进行分类研究,确定进入露天矿整体BIM平台的文件及属性。根据交付标准要求,对上述模型属性及开采设计文件进行规范化创建,达到BIM协同设计平台要求,满足露天矿采掘作业仿真模拟的数据需要。

3.2 露天矿工程BIM设计关键技术

1)露天矿工程信息模型分类和编码体系。露天矿工程包含对象的种类繁多、数量庞大、信息类型复杂,对各类信息的正确理解依赖于信息的科学分类,需要建立不同信息之间的隶属关系及层次关系,还需要清晰表达各信息之间的相互作用关系。根据分类对象的属性和特征,基于《信息技术数据交换用数据元素的组织与表示指南》、(ISO/IECTR9789:1994(E))和《信息分类和编码的基本原则与方法》(GB/T7027—2002),研究露天矿工程全生命周期信息的多层多维分类方法,建立复杂工程信息的综合分类框架,实现工程信息在全生命周期内的集成、传递与共享。

根据应用需求和编码对象的性质,充分考虑编码容量、含义、长度、稳定性等特殊要求,研究确定适合露天矿工程的合理编码结构、编码规则、编码形式、编码设计、赋值算法等[19];基于面向对象思想,研究露天矿全生命周期涉及到的各类设计、建设、生产、管理等属性信息的特征,充分考虑露天矿工程编码对象扩充的需要,通过编码设计实现码段上的灵活性和码位上的柔性,以保证编码结构形式的统一;研究建立符合BIM信息语义标准、满足BIM技术及露天矿工程全生命周期项目管理需求的柔性编码技术和结构模型。

2)露天矿模型数据库构建技术。针对露天矿工程的实际需要,收集整理需要录入的通用设备及标准件清单。对软件自带的数据库架构进行深度解析,明确数据库中各类表及所含的各个字段的含义及作用,确定各个表及字段的录入内容;针对美标及国标的不同,对数据库进行适当的个性化定制,满足自动统计材料、数字化交付的要求;基于Bentley系列三维设计软件为通用工程设计软件,针对露天矿工程设计所需的通用设备及标准件,在数据库中创建相应的数据表,设计录入模板,实现露天矿工程设计所需数据批量导入模型数据库的功能。

根据露天矿工程的设计需要对涉及模型按属性进行分类,确定需要建立模型等级的清单。建立模型等级命名规则,命名规则一般包括型号、材质、流水号等,根据命名规则对各个模型等级进行命名,确定各个等级规定的具体内容,建立模型数据等级库[20];通过在数据库中定义模型元件库结构、描述文件结构、等级文件结构,搭建用于组件等级管理的数据库;按照工程需求与规范要求,整理需要建立等级库的各项元件参数及参与等级管理的分类信息,完成等级信息数据准备;根据用户的要求,定义等级表结构用于元件等级管理,将各个元件库文件有机组合,在数据库中建立一个区分元件分类等级的等级表文件,用于进行元件等级管理;建立组件元件库元件表,包括元件的所属分类、存放位置、关联参数信息[21],用于记录各个元件具体参数;开发软件系统与数据库进行数据交互的接口,完成软件与数据库的集成,读取数据库内等级库信息,从而实现软件对等级库内数据的调用[22]。

3)设备模型参数化及工程参数化设计技术。参数化设计作为一种面向对象的设计方法,包括设备模型参数化及设备工程参数化设计。对设备进行三维建模,明确驱动设备三维外形的参数及其默认值,构建各类参数的关联驱动关系;建立设备模型函数库和设备工程函数库;厘定模型数据库需包含的通用设备及标准件清单,重点开展数据库架构、原理及应用场景研究,数据库个性化定制策略研究;基于OPM环境,与程序文件关联,最终构建参数化设备的显示菜单,形成露天矿模型参数化、工程参数化设备库。

4)露天矿智能P&ID设计系统构建技术。将露天矿工程元件标识体系嵌入“智能P&ID设计系统”,建立标准元件库,定制标准菜单,实现P&ID设计过程中所有元件自动添加标识;将整个项目的P&ID设计数据汇总到数据库中,保证所有元件具有唯一标识;根据不同专业的设计需求,定制露天矿智能P&ID的设计环境,研究Data Manager在项目数据库中的应用,提高项目数据检索效率,达到批量输入、输出、编辑各类报表的目的。

5)露天矿信息模型数字化交付技术。研究不同参与方、不同项目阶段、不同用户需求下露天矿工程信息模型交付内容、交付标准、交付范围和交付安全标准框架;研究项目阶段、参与方与对象调用的精准匹配关系、调用机制和安全策略;研究全专业、多模型集成浏览、协同校验及轻量化交付的实现方法和技术途径;研究实现信息模型在手机App、PAD终端和PC端的按权限高效显示、精准查询、信息创建和数据同步。

4 结论

1)结合露天矿复杂工程特点,提出了协同工作平台架构的总体思路和技术手段,构建了露天矿工程BIM协同工作平台应用层、平台层、技术层和软件层4层功能架构体系,为实现露天矿工程BIM协同设计和露天矿信息模型数字化交付提出了解决方案。

2)技术层面主要利用露天采矿专业软件与BIM通用软件相结合的方式,提出露天矿真三维精细化模型构建及应用技术、露天矿工程全生命周期BIM模型构建技术及分布式多源异构数据及信息无损传递技术等10大关键技术,解决了露天矿工程全过程信息的创建、管理、共享与增值利用等难题。

3)建立集矿山三维地质、采矿、地面生产系统、工业场地等全要素精细化信息模型于一体的三维化信息化综合管控平台,服务于露天矿工程全生命周期,可为建设智慧化露天矿山提供“高品质”的三维基础平台。

[1] 田 会,王忠鑫.露天开采对环境的扰动行为及其控制技术[J].煤炭学报,2018,43 (9):2416-2421.

TIAN Hui,WANG Zhongxin.The disturbance behavior and control technology of open pit mine to the environment[J].Journal of China Coal Society,2018, 43(9):2416-2421.

[2] 王家臣,王忠鑫,王卫卫,等.露天矿开采扰动效应:概念、特征与评价指标体系框架[J].煤炭学报,2017,42(S2):295-301.

WANG Jiachen,WANG Zhongxin,WANG Weiwei,et al.Disturbance effect of open pit mine:concept,characteristics and evaluation index system framework[J].Journal of China Coal Society,2017,42(S2):295-301.

[3] 刘光伟,白润才,曹兰柱,等.基于多层DEM的露天矿三维地质模型构建及其应用[J].煤炭工程,2010(9):73-75.

LIU Guangwei,BAI Runcai,CAO Lanzhu,et al.Construction and application of 3D geological model of open pit mine based on multi-layer DEM[J].Coal Engineering,2010(9):73-75.

[4] 朱文博,张 锦.一种基于分层约束的露天矿DEM构建方法[J].测绘科学,2017,42(7):160-164.

ZHU Wenbo,ZHANG Jin.A DEM construction method for open-pit mines based on hierarchical constraints[J].Science and Mapping Science,2017,42(7):160-164.

[5] 吴志春,郭福生,姜勇彪,等.基于地质剖面构建三维地质模型的方法研究[J].地质与勘探,2016,52(2):363-375.

WU Zhichun,GUO Fusheng,JIANG Yongbiao,et al.Study on the method of constructing 3D geological model based on geological section[J].Geology and Prospecting,2016,52(2):363-375.

[6] 吴志春,郭福生,郑 翔,等.基于PRB数据构建三维地质模型的技术方法研究[J].地质学报,2015,89(7):1318-1330.

WU Zhichun,GUO Fusheng,ZHENG Xiang,et al.Study on the technical method of constructing 3D geological model based on PRB data[J].Acta Geologica Sinica,2015,89(7):1318-1330.

[7] 侯晓琳.三维地质界面曲面建模关键算法[J].科学技术与工程,2017,17(26):239-244.

HOU Xiaolin.Key algorithms for 3D geological interface surface modeling[J].Science Technology and Engineering,2017,17(26):239-244.

[8] 刘晓明,罗周全,杨 彪,等.复杂矿区三维地质可视化及数值模型构建[J].岩土力学,2010,31(12):4006-4010.

LIU Xiaoming,LUO Zhouquan,YANG Biao,et al.Three-dimensional geological visualization and numerical model construction of complex mining area[J].Rock and Soil Mechanics,2010,31(12):4006-4010.

[9] 罗周全,吴亚斌,刘晓明,等.基于SURPAC的复杂地质体FLAC3D模型生成技术[J].岩土力学,2008,29(5):1334-1338.

LUO Zhouquan,WU Yabin,LIU Xiaoming,et al.The FLAC3Dmodel generation technology of complex geological body based on SURPAC[J].Rock and Soil Mechanics,2008,29 (5):1334-1338.

[10] 陈应显,王志宏.基于约束剖分三维露天矿采场模型的建立[J].煤炭学报,2009,34(2):180-183.

CHEN Yingxian,WANG Zhihong.Establishment of a three-dimensional open pit mine model based on constrained dissection[J].Journal of China Coal Society,2009,34(2):180-183.

[11] 宋伟东,陈虎维,李兰勇.露天矿采场时空数据模型的构建与应用[J].测绘工程,2009,24(3):1-5.

SONG Weidong,CHEN Huwei,LI Lanyong.Construction and application of spatiotemporal data model of open pit mine[J].Surveying and Mapping Engineering,2009,24(3):1-5.

[12] 刘光伟.数字化露天矿虚拟开采模型构建技术及应用研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2010.

[13] GB/T 51269—2017,建筑信息模型分类和编码标准[S].

[14] GB/T51212—2016,建筑信息模型应用统一标准[S].

[15] 黄镇谨.协同设计中数据库接口的设计与优化[J].广西工学院学报,2006,17(3):82-85.

HUANG Zhenjin.Design and optimization of database interface in collaborative design[J].Journal of Guangxi University of Technology,2006,17(3):82-85.

[16] MOORE M,WILHELMS J.Collision detection and response for computer animation[J].ACM Siggraph Computer Graphics,1988,22(4):289-298.

[17] 刘佶林,马开川,王孝东,等.地质最优开采体在露天矿采剥计划优化中的应用[J].金属矿山,2017(4):1-7.

LIU Yulin,MA Kaichuan,WANG Xiaodong,et al.Application of geological optimal mining body in optimization of open pit mining and stripping plan[J].Metal Mine,2017(4):1-7.

[18] 刘 斌.基于三维地质模型的动态采剥技术研究:以潘家田铁矿为例[D].成都:成都理工大学,2015.

[19] 中国铁路BIM联盟.铁路工程设计信息模型分类和编码标准[J].铁路技术创新,2015(1):14-16.

China railway BIM alliance.Classification and coding standards for railway engineering design information model[J].Railway Technology Innovation,2015 (1):14-16.

[20] 田秀霞,王晓玲,高 明,等.数据库服务—安全与隐私保护[J].软件学报,2010,21(5):991-1006.

TIAN Xiuxia,WANG Xiaoling,GAO Ming,et al.Database services-security and privacy protection[J].Journal of Software,2010,21(5):991-1006.

[21] 沈志宏,张晓林,黎建辉.Open CSDB:关联数据在科学数据库中的应用研究[J].中国图书馆学报,2012,38(5):17-26.

SHEN Zhihong,ZHANG Xiaolin,LI Jianhui.Open CSDB:application research of linked data in scientific database[J].Journal of Library Science in China,2012,38(5):17-26.

[22] 黄 可,朱明富.INFORMIX 数据库运行分析及优化[J].广西工学院学报,2002,13(4):48-52.

HUANG Ke,ZHU Mingfu.Analysis and optimization of INFORMIX database operation[J].Journal of Guangxi University of Technology,2002,13(4):48-52.